За валами располагался посад, он, видимо, не имел каких- либо значительных укреплений, кроме рва, остатки которого еще в 1920-х годах сохранялись на перекрестке улиц ныне Луначарского и Спартаковской. Переписные книги посада называют „дворы“, „дворишки“, „избишки“, которые перемежались „местами дворовыми и огородными“, то есть с „пустошью“. В каждом владении всегда был огород с луком, чесноком и другими овощами. Застройка города, видимо, не отличалась особой добротностью. Переписчик, подводя итоги переписи 1650-х годов, записал: „На посаде ж 8 дворов тяглых средних, а людей в них 12 человек, тяглых 7 худых, которые добре худы 131 двор и дворишек, а людей в них 169 человек… а бедных и нищих, которые скитаются промеж двор и вдовьих 95 дворишек и избишек пустых … “. Как обычно, каждый посад имел церковь — все они были деревянные, самого простого клетского типа, и только в Никольской и Варницкой слободках стояли шатровые храмы. Рядом с некоторыми церквами располагались „трапезы теплые“ — общественные здания для зимних собраний общих, десятин“. Все десятины, а их было семь, носили названия церквей. Из наименований улиц известны Воеводская, Проезжая, Пробойная, Мостовая и Абакина, а из слобод — Сокольничья, Рыболовская, Ямщицкая, Кузнецкая, Пищальная, Митрополичья, Ладанная, Сторожевая, Никольская, Андреевская, Луговская.

Во второй половине XVII века в городе началось крупное каменное строительство, принесшее заслуженную славу Ростову. Внешним поводом к строительству послужило возвращение в город в 1664 году митрополита Ионы, исполнявшего до этого в течение двух лет в Москве высокую должность местоблюстителя патриаршего престола вместо опального Никона.

Это был период напряженной борьбы между царем и патриархом за приоритет власти, борьбы, вызванной сдвигами, происходившими в экономике страны и идеологии общества. У Ионы, хотя и осудившего Никона, однако, не хватило воли до конца противостоять ему. За то, что он уступил в московском Успенском соборе патриаршее место внезапно возвратившемуся Никону, Иона был смещен и отправлен на жительство в свою митрополию в Ростов.

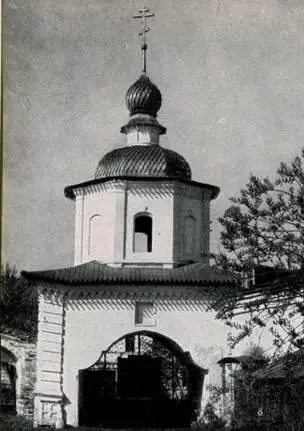

7. Башня над Водяными воротами. Конец XVII в

В момент возвращения Ионы богатство ростовской митрополии еще сохранялось. Феодальное владение насчитывало сотни деревень, земельные угодья, пашенные и поженные земли, десятки рыбных ловель, а также мельницы, соляные варницы. Они были расположены в Ростовском, Ярославском, Вологодском, Епифанском, Белоозерском и Московском уездах. Более шестнадцати тысяч крепостных крестьян принадлежали митрополии.

Иона, опальный кандидат во всероссийские патриархи, вскоре пришел к мысли о создании резиденции в Ростове, которая своим видом утверждала бы экономическое и идеологическое могущество церкви, воспитывала бы в народе покорность и непротивление как духовным, так и светским феодалам.

Строительство началось в 1660-х годах, продолжалось около тридцати лет и завершилось сооружением ансамбля Архиерейского дома в начале XIX века, получившего название — Ростовский кремль. Созданный по замыслу Ионы мастерами из народа, кремль с необычайной силой доносит до нас его мысли и чувства. Этот ансамбль рассказывает нам о силе духа, трудолюбии народа, пронесенных им через все испытания истории.

Менее чем через сто лет после создания Архиерейский дом стал приходить в упадок. Феодальные привилегии церкви постепенно были отобраны государством. Реформа местного управления 1775 года и создание губерний привели к тому, что митрополия из Ростова была переведена в новый губернский центр — Ярославль.

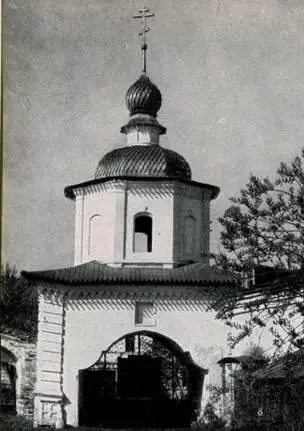

8. Ворота в ограде Собора. Середина XVIII в.

Этот перевод происходил, по свидетельству современников, в обстановке полного пренебрежения к культурным ценностям. Без присмотра были оставлены и погибали древние книги, архивные документы, рукописи. В некоторых зданиях разместились присутственные места, а в других — склады вина, соли. Помещения стали постепенно перестраиваться и приспосабливаться для новых нужд. Не используемые практически сооружения, особенно стены, башни и храмы, быстро приходили в упадок.

В 1818 году инженер Бетанкур, не оценив национальной красоты ансамбля кремля, высказал мысль о разборке и постройке на его месте гостиного двора. Эта идея, к счастью, не Ьыла осуществлена, хотя и были разобраны верхняя часть Часобитной башни и второй этаж Красной палаты. В течение XIX века кремль медленно приходил во все больший и больший упадок. Только в 1870-х годах начинает налаживаться планомерная работа по восстановлению кремля, которая была закончена к концу века.

Читать дальше