В убранстве храма применены поливные зеленые изразцы, получившие распространение во 2-й половине XVII века, где помимо изображений животных, фантастических птиц встречаются сцены осады крепости.

Поднявшись на галерею, следует обратить внимание на порталы, обрамляющие входы в собор и в приделы. Полуколонки, чередующиеся с четвертями и перебитые высокими бусинами, несут архивольты, из которых наружный с килевидным очертанием. Базы и капители полуколонок и четвертей имеют очень большой вынос, что создает впечатление нарочитой скульптурности этих деталей. В северном портале сохранились кованые двери, где использован один из очень эффектных декоративных приемов, широко применявшийся в прикладном искусстве XVII века: под узор полотна двери подложена слюда. Произведения такого рода сейчас уже редко встречаются даже в музеях.

Своды собора поддерживают четыре столба; из пяти барабанов световой лишь один, центральный.

Иконостас не представляет большого интереса, но некоторые его иконы, по-видимому, относятся к XVI веку.

К южной стене галереи Воскресенского собора примыкает звонница. По своим формам она очень похожа и на Ростовскую, и Борисоглебскую. Зодчие, безусловно, строили ее против „образца “ , созданного сначала в Ростове.

Западный фасад звонницы четко разбит на четыре этажа, причем первый подклетный и второй с арками подчеркнуто связаны едиными карнизами с примыкающими к ней собором и трапезной церковью. Первый этаж звонницы служил проездом во внутренний двор и поэтому имеет высокую и широкую арку; второй этаж, связывающий ее с другими зданиями, отмечен открытой аркадой; третий, где расположена церковь, расчленен лопатками, четвертый этаж, где размещены колокола, представляет собой сплошную аркаду; окна звонницы обрамлены красивыми наличниками. В отличие от звонниц в Ростовском кремле и Борисоглебском монастыре, здесь колокольня имеет только одну главу над средним пролетом (купол с тонким перехватом, взамен его древнего покрытия зеленой черепицей, сделан в XIX веке).

Третье сооружение монастыря — трапезная палата с церковью Смоленской богоматери примыкает к звоннице с южной стороны. Подклет трапезной с гладкими стенами имеет окна с обычными для 2-й половины XVII века наличниками. На западном фасаде лопатка, отделяющая северную узкую его часть с одним окном, как бы указывает на существование внутренней стены между трапезной и небольшими сенями. Звонничка над трапезной, стоящая по оси западного фасада, по отношению к трапезной размещена асимметрично. Нагрузка ее веса на стену и боязнь ослабить последнюю объясняет асимметричное размещение окон. Звонничка в виде беседки на четырех столбах (древнее шатровое завершение ее в XIX веке было заменено ныне существующим) предназначалась для размещения на ней башенных часов с колокольным боем.

72. Дом Овсянниковых. XVIII в.

Церковь Смоленской богоматери одноглавая; ее стены не имеют вертикальных членений, раскрепованы они по углам лопатками, завершены карнизом и декоративными кокошниками. Расположенные в двух ярусах в шахматном порядке три окна украшены наличниками „штучного набора“, колонки которых несут по паре трехлопастных фронтончиков. Объем церкви сильно вытянут по оси север-юг, благодаря чему три апсиды кажутся низкими и приземистыми.

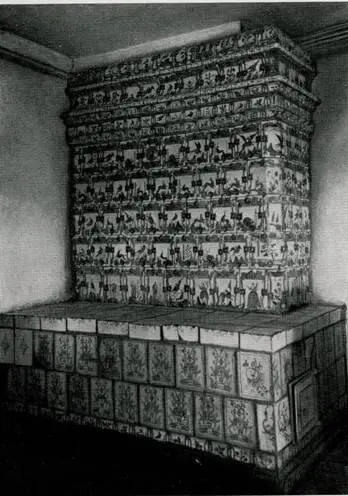

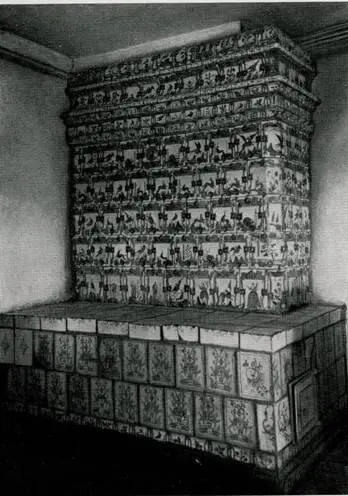

73. Изразцовая печь в доме Ворониных. XVIII в.

Трапезная, квадратная в плане, с квадратным же столбом, расположенным в центре, поддерживает четыре крестовых свода, образующих на стенах красивые распалубки. Такие трапезные встречаются в русской архитектуре с XVI века.

В церкви, соединенной с трапезной дверным проемом, интересна алтарная преграда, решенная совершенно по- ростовски. Проем царских врат выделен порталом, несколько грубоватым по форме. Полувал его арки, обломы и карнизы даны в очень высоком рельефе, а декоративные бусины — в плоском. Портал был расписан „травами“. Можно думать, что в церкви были фресковые росписи, от которых ныне сохранились лишь очень небольшие фрагменты.

На Советской площади близ Волги стоит церковь Рождества Иоанна Предтечи (илл. 70), выстроенная в 1689–1690 годах.

С постройкой этой церкви связана какая-то непонятная трагедия конца XVII века. Сказание сообщает, что в Угличе жил состоятельный посадский человек Никифор Чеполосов. У него был шестилетний сын Иван; мальчик однажды весной ушел к учителю и пропал. Оказалось, что приказчик Чеполосова, Рудак, имея „злобственное в сердце ухищрение“, убил мальчика. Это событие использовали безымянные писатели XVII, XVIII веков и создали легенды, многие из которых варьировали сказание об убиении царевича Димитрия.

Читать дальше