Из художественных промыслов, имеющих традицию XVIII века, в Ростове сохраняется живописная финифть. Кто был основоположником этого искусства в Ростове — неизвестно. Но в 1788 году мастера этого дела уже объединились в свой цех — „финифтенную управу“. Начиная со времени возникновения и вплоть до 1840-х годов тематика живописи была религиозной, и финифтяные изображения или готовились для украшения церковных сосудов, богослужебных книг, окладов и т. п., или как иконки.

В Ростовском музее эмали начиная со 2-й половины XVIII века (включая и современную) представлены очень полно. Сильное впечатление производит работа художника Чайникова „Выведение Петра“ (XVIII в.), в которой классическая манера сочетается со своеобразным индивидуальным рисунком, с чистой и гармоничной цветовой гаммой. Интересны работы Бурова (XIX в.), хорош вид Ростова с озера художника Солдатова. В настоящее время под руководством старых опытных художников работает много талантливой молодежи, которая изготовляет предметы украшений, памятные сувениры, большие композиции для выставок.

55. Стены и башни Борисоглебского монастыря. Конец XVII в.

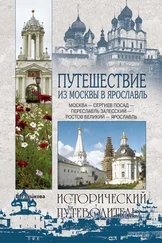

Закончив знакомство с памятниками архитектуры Ростова, отправимся в Борисоглебский монастырь, расположенный в восемнадцати километрах от города по Угличской дороге.

Ответвляясь при подъезде к Ростову со стороны Москвы, дорога идет сначала среди полей. В пяти-шести километрах за речкой Ишней виднеется пятиглавая церковь села Демьяны, построенная на рубеже XVIII века ростовским архиепископом Иосафом Лазаревичем в пригородной даче. Ее силуэт характерен для ростовской школы архитектуры XVII века.

На четырнадцатом километре начинаются невысокие холмы, поросшие хвойным лесом; с последней горки видны башни древней ограды Борисоглебского монастыря. Прекрасный хвойный лес с запада вплотную подступает к поселку и тянется на много километров.

Монастырь основан в конце XIV века, когда Московское княжество накапливало силы для борьбы с татарами и Сергий Радонежский своим авторитетом содействовал этому общенациональному делу. Одной из форм его деятельности по распространению влияния Москвы и идей объединения было основание новых монастырей, причем не в городах, а в отдаленных местностях на севере и востоке страны.

Основателями Борисоглебского монастыря были троицкие монахи Федор и Павел. Они выбрали в те времена глухое, но очень красивое место на берегу тихой речки Устье, среди соснового бора.

Постепенно, захватив лучшие земли, монастырь превратился в крупного феодала, начал обстраиваться и стал крепостью, которая надежно прикрывала важную дорогу Ростов Великий — Углич.

В начале XVI века, хотя Москва уже твердо закрепила свои политические позиции, воспоминания о самоуправстве наследников крупнейших удельных князей и бояр, о возможности проникновения врага в глубь территории Московского государства были еще очень живы. Именно в это время строится много крепостей как в пограничных землях, так и в глубине страны. В начале XVI века в Борисоглебском монастыре началось строительство каменных зданий. В течение немногим более полутора столетий (1520 -1690-е годы) монастырь переживал период расцвета каменного строительства. В это время был создан ансамбль, который в последующие века уже ничем не дополнялся.

Секуляризация монастырских владений полностью подорвала экономическую мощь монастыря. Екатерина II к тому же отобрала у него Борисоглебские слободы, подарив их своему фавориту графу Орлову. Все это способствовало окончательному экономическому упадку когда-то богатого монастыря.

Сейчас ансамбль составляют стены с пятнадцатью башнями и двумя надвратными храмами. В северо-западной части монастыря группируются собор, трапезная, два жилых корпуса и колокольня, образуя небольшую прямоугольную площадь. Деревянные строения, разбросанные на остальной части территории, в том числе большие по размеру братские кельи, кладовые и другие постройки, к началу XIX века из-за ветхости были разобраны (илл. 53).

Относительно невысокие строения монастыря, близко расположенные леса позволяют увидеть ансамбль в целом только с южной и восточной сторон. Один из лучших видов на него открывается в одном-полутора километрах по дороге к Угличу.

56. Звонница и Сергиевская надвратная церковь Борисоглебского монастыря. XVI–XVII вв.

Читать дальше