Очень хороши росписи полотенец, в кругах которых изображены причудливые ветки с цветами и плодами и неведомые птицы (илл. 20). Красива полоса орнамента.

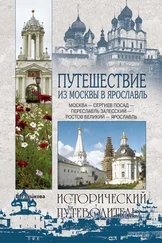

Церковь Иоанна Богослова (илл. 21) расположена на западном прясле стены и также, как церковь Воскресения, поставлена на воротах. Выстроена она в 1683 году, то есть одной из последних в ростовском ансамбле. Есть особо высокое мастерство в пропорциях этого сооружения, которые придали стройность и изысканность объему и силуэту памятника, как будто весь предшествовавший опыт строительства нашел здесь свое наибольшее совершенство.

Главный фасад церкви обращен к городу, к Московской дороге и сейчас закрыт двухэтажным зданием бывшего Конюшенного двора. Вызывает сомнение, чтобы фасад с такой отточенной декоративной обработкой мог быть закрыт хозяйственным зданием, а ворота использовались только для нужд Конюшенного двора. Надо думать, что в свое время они были главными воротами с Московской дороги.

Как и в Воскресенской церкви, здесь по сторонам храма поставлены две круглые башни, но они асимметричны по отношению к основному четверику здания и не примыкают к нему так близко, как это сделано в Воскресенской.

Проемы трех ворот, средний из которых значительно шире боковых, имеют большие выносы с богато профилированными архивольтами, опирающимися на парные полуколонны из кубышек. Прием композиции ворот и их декоративная обработка очень близки воротам Воскресенской церкви. Особенно интересно решена их стена, сплошь обработанная ширинками, создающими горизонтальные и вертикальные ряды. Разнообразие вносят маленький киот для иконы и более плотная расстановка ширинок в верхнем последнем ряду. Пять больших окон с двойной аркой и с подвесной гирькой, обрамленные наличниками с волнистым фронтоном очень мелкого профиля, вводят новый мотив и придают воротам образ парадного терема с узорчатым фасадом.

Башни, покрытые кубоватой кровлей из серебрящегося лемеха, еще более усиливают впечатление торжественности входа.

Церковь имеет квадратный план, что обусловливает равновеликость ее фасадов, кубичность объема и отличает ее от церкви Воскресения. Фасады возвышающегося храма расчленены лопатками на три равные части, каждая из которых заканчивается закомарой со щипцовым очертанием, что создает красивую линию кровли. Окна не имеют никаких обрамлений, выше них, между тягами, проходящими и по лопаткам, дана аркатура — мотив, явно навеянный архитектурой Успенского собора и в 1680-х годах в русском зодчестве обычно уже не применявшийся. В среднем членении западного фасада сделан большой киот для фрескового изображения. В традиционном пятиглавии только средний барабан является световым.

Небольшая звонничка на четырех столбах, покрытая невысоким шатром, поставлена, как и у церкви Воскресения, прямо на стену и по идее повторяет Царскую башенку Московского Кремля.

С территории кремля церковь предстает с северо-восточной стороны. Здесь становится яснее, что храм стоит на высоком подклете (возможно, для него использованы более древние палаты бывшего на этом месте Ивановского монастыря). В подклете помимо проездов, которые, как и в церкви Воскресения, сделаны „коленом“, находится несколько кладовых палат. Заметим, что проездных арок на северном фасаде две, а не три, как на западном. Там вся композиция была построена на симметрии, здесь же по традиции один проем сделан более широким и высоким, чем второй. Более четко выделяется и галерея, хотя ее декоративная обработка значительно проще, чем на западной.

Вход в церковь сделан с южной стороны. Крылечко со столбами-кубышками полностью выложено в конце XIX века и выглядит суховатым по своим формам.

Апсиды большого размера имеют очень незаметное закругление и широкий карниз с плоскими нишами, как на апсидах Успенского собора.

Церковь Иоанна Богослова восхищает своей стройностью, мастерским расположением глав, когда линии, переливаясь одна в другую, создают неповторимую гармонию.

20. Фрагмент фрески церкви Воскресения. Ок. 1670 г.

21. Церковь Иоанна Богослова. 1683. Вид с северо-востока

Так раскрывается перед зрителем это произведение древнерусского зодчего, с таким совершенством выразившего свои представления о прекрасном.

Читать дальше