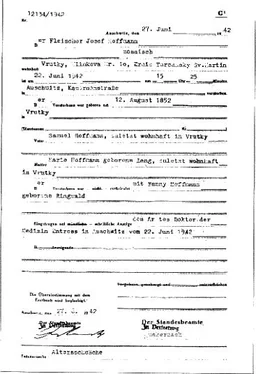

При таком «правосудии» презумпция невиновности не принималась во внимание как правовой принцип. Штеглих выразительно описывает атмосферу, созданную в Германии перед освенцимским процессом во Франкфурте. Задолго до его начала пресса дружно взялась за промывку мозгов: обвиняемые — мелкая сошка, не лучше и не хуже других, но попавшая в сети правосудия, изображались зверьми в человеческом обличьи; после начала процесса в городе, в кирхе апостола Павла, открылась выставка, посвященная Освенциму, школьников каждый день приводили в зал заседаний.

Наряду с другими источниками, правосудие пользовалось материалами «Комитета узников Освенцима», которому генеральный прокурор выразил свою благодарность в следующих словах [212]:

«При подготовке обширного дела, посвященного еще нераскрытым преступлениям в Освенциме, вы значительно облегчили нашу тяжелую и ответственную задачу, собрав и предоставив важнейшие документальные материалы и сообщив имена многих свидетелях в стране и заграницей. Мы разделяем озабоченность и беспокойство уцелевших и внимаем немым голосам миллионов жертв, вместо которых говорите вы, дабы все еще могущие быть найденными палачи Освенцима, несмотря на их скрытность, были выявлены быстро и сполна, и понесли справедливое наказание».

Генеральному «прокурору» не требовалось, оказывается, доказывать убийство миллионов в Освенциме, ему все было ясно уже до начала процесса! Но чтобы сказала пресса и общественность, если бы на обычном процессе об убийстве родственникам или друзьям жертвы было поручено собрать обвинительный материал и назвать свидетелей!

Но почему же ни один из обвиняемых не отрицал существование газовых камер? В этом еще раз можно увидеть силу самовнушения. Вполне возможно, что туповатый человек — имеющий определенные духовные способности разбирается лучше, чем лагерный охранник — начинает сомневаться в своем рассудке, читая ежедневно в «Бильд-цайтунг» и слыша напрямую от обвинителей, этих высокообразованных господ, что он лично участвовал в уничтожении газом миллионов людей. Отчего обвиняемый должен вести себя иначе, чем крестьянская девушка XVI века, которой судья в точности описывал, как она совокуплялась с князем тьмы на Брокене в Вальпургиевую ночь?

Поскольку самовнушение в лучшем случае лишь отчасти объясняет ситуацию, то взглянем на дело с другой стороны:

По мнению Фориссона, ни одной ведьме не приходило на ум заявить: «Я не имела сношений с чертом, потому что он не существует». Для такой матерой ведьмы костер наверняка сделали бы раза в два выше. У обвиняемой ведьмы был один шанс — отрицать не существование черта, а общение с ним [213].

Так как на процессах о холокосте геноцид евреев и существование газовых камер не исследуется, а заранее принимается как установленный факт, то обвиняемый, отрицающий газовые камеры, заранее был бы квалифицирован как недостойный доверия; его «упертость» выглядела бы как отягчающее обстоятельство. По этой причине большинство обвиняемых, договорившись с защитой, прибегало к уловкам: они или отрицали личное участие в газации или же — если показания свидетелей были чересчур весомыми — ссылались на приказ. Роберт Серватиус, защитник Эйхманна, в газовые камеры не верил, но побоялся заявить об этом в Иерусалиме, так как его бы первым самолетом отправили домой [214].

Для обвиняемого, не бывшего идеалистом (разве идеалисты идут в лагерную охрану?), важна не историческая истина, а оправдание или — если это невозможно — максимально мягкий приговор. Для адвоката тоже не столь интересны исторические факты, сколько оправдательный или гуманный приговор подзащитному.

Остановимся вкратце на роли прокуроров и судей в процессах. Хотя органы юстиции в демократическом государстве в целом действительно независимы от властей, однако в названных процессах давление на юстицию было так велико, что от прокуроров и судей требовалось бы подлинное мужество, чтобы усомниться в догмах. Если бы кто-то из них и проявил бы мужество, то после воплей «мировой общественности», т.е. нескольких сотен журналистов, поставляющих новости и комментарии, он был бы через несколько часов отставлен от должности и его карьера наверняка окончилась бы.

Верно пишет Штеглих в конце своего труда [215]:

«Данный способ определения приговора жутким образам напоминает методы, применявшиеся в средневековых процессах ведьм. На них, как известно, преступление тоже лишь „предполагалось“, поскольку в принципе оно было недоказуемо. Даже самые видные юристы того времени… полагают, что при „трудно доказуемых преступлениях“ незачем заниматься сбором объективных данных, если в основе лежит „предположение“. В деле доказуемости бесовских шашней, места шабаша ведьм и прочего вздора судьи Средневековья оказывались точно в таком же положении, как наши „просвещенные“ судьи XX века относительно „газовых камер“. Им приходилось в это верить, иначе их самих послали бы на костер, как — но в переносном смысле — поступили бы с судьями в освенцимском процессе».

Читать дальше

![Иван Божерянов - Великая разруха Московского государства, 1598–1612 гг. [с иллюстрациями]](/books/34973/ivan-bozheryanov-velikaya-razruha-moskovskogo-gosudar-thumb.webp)