На данное решение самым непосредственным образом повлияли придворные интриги. Во-первых, «доброжелатели» показали королю подложные письма, в которых Тюрго якобы непочтительно отзывался о нем самом и Марии Антуанетте. Во-вторых, соответствующим образом интерпретировали наличие дефицита в бюджете, сверстанном Тюрго. На самом же деле этот дефицит возник из-за того, что генеральный контролер был чересчур честным и включил в расходы один старый долг, который необходимо было срочно погасить. Вскоре после ухода Тюрго огромный дефицит стал в бюджете нормой.

Почти все крупные реформы были аннулированы. Покидая свой пост, генеральный контролер заметил Людовику: «Я желаю, чтобы время меня не оправдало и чтобы Ваше царствование было спокойным». Больной и измученный неудачами Тюрго скончался в 1781 г. в возрасте 54 лет.

Как отмечает историк Е. Кожокин, «экономист и администратор в гораздо большей степени, чем политик, Тюрго мало занимался расчетами, какую оппозицию может вызвать та или иная предлагаемая им реформа, к тому же он слишком уповал на возможности убеждения. Ему казалось, что всех можно убедить и все можно объяснить. Лишь бы то, что ты доказываешь, было разумным и истинным. В просветительских иллюзиях заключались сила и слабость Тюрго и многих других энциклопедистов».

Общество, несмотря на формально значительный интерес к идеям Просвещения, не готово было принять то, что действительно было разумно и истинно. «Думаете, у Вас любовь к общественному благу, — говорил после отставки Тюрго его соратник Кретьен де Мальзерб. — Да у Вас помешательство на этой почве, только безумный мог надеяться осуществить все, что Вы задумали…»

После смерти Тюрго практически все стали его любить. Сегодня это одна из самых почитаемых фигур в истории мировой экономической политики и экономической мысли. Все авторы отмечают его высокие человеческие качества и крайне редко за что-либо критикуют.

Тюрго даже попытались тесно связать в духовном плане с разразившейся через 18 лет после его смерти революцией: мол, на должность генерального контролера он был поставлен по воле народа. Однако, как заметил выдающийся экономист Йозеф Шумпетер, «точнее было бы сказать, что Тюрго был возведен на министерский пост королем, а свергнут народом (хотя эта правда также была бы неполной)… Фригийский колпак не подойдет Тюрго». Реформатор ни в коей мере не отражал волю и взгляды народа. Он, напротив, как мог воевал с ним в прямом и в переносном смысле, пытаясь обеспечить преобразования, необходимость которых широкие массы совершенно не способны были в то время осознать.

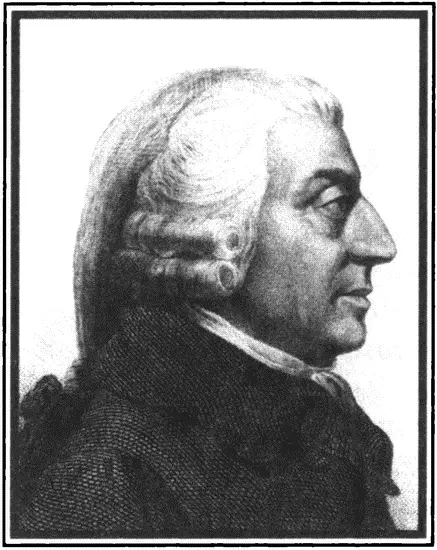

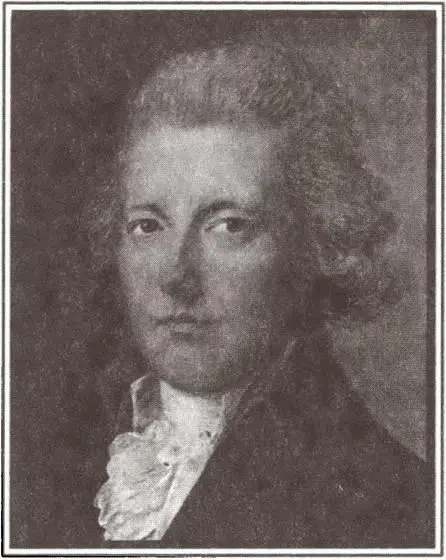

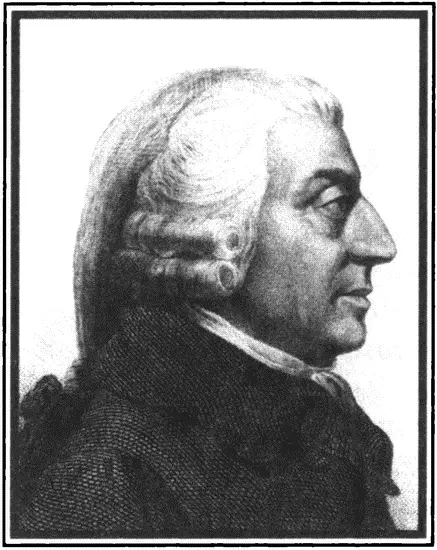

АДАМ СМИТ И УИЛЬЯМ ПИТТ.

ВЛАСТЬ НЕВИДИМОЙ РУКИ

Адам Смит и Уильям Питт

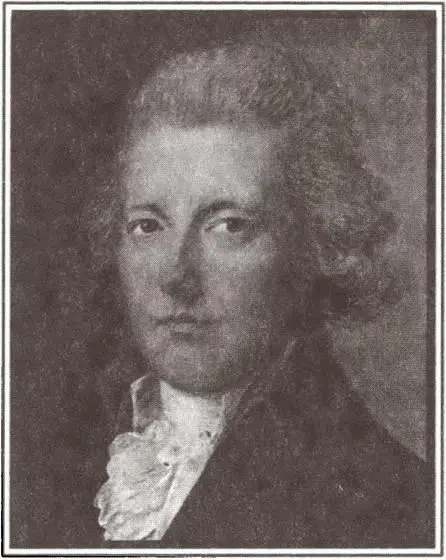

Как-то раз в Лондоне пожилой университетский профессор Адам Смит приехал в дом одного знатного человека. В гостиной уже находилось много народу. При появлении Смита все встали, не исключая даже самого премьер-министра Уильяма Питта-младшего. Профессор поднял руку и сказал: «Прошу садиться, господа». На это Питт ответил: «Только после Вас, доктор. Мы все здесь Ваши ученики».

Возможно, это легенда. Недостоверно известно, что через пять лет после описанных выше событий, когда Смит уже покоился в могиле, Питт вспоминал в парламенте того, чьи «обширные знания и философский подход» позволяли находить «наилучшее разрешение любого вопроса, связанного с историей торговли или с политэкономическими системами».

Питт-младший (сын известного политика середины XVIII века) был первым европейским министром, признавшим, что лучшей гарантией международного мира являются свобода и расширение товарооборота между нациями. В 1783 г., когда ему было лишь 24 года, Питт стал премьером и канцлером казначейства (т.е. министром финансов). Этот блестящий молодой человек смог доказать, что действительно является учеником Адама Смита, книгу которого прочитал еще на студенческой скамье в Кембридже.

Уже через четыре года после прихода к власти Питт заключил договор о свободной торговле с Францией, а затем снизил все таможенные пошлины, чтобы пресечь контрабанду. Для сбалансирования бюджета премьер активно сокращал расходы. А в политике отметился тем, что фактически ввел в Англии свободу слова.

Читать дальше