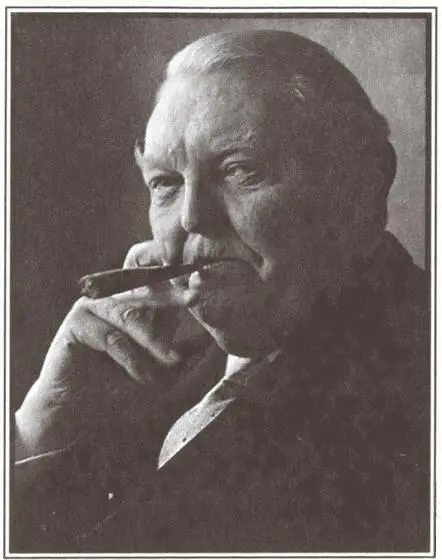

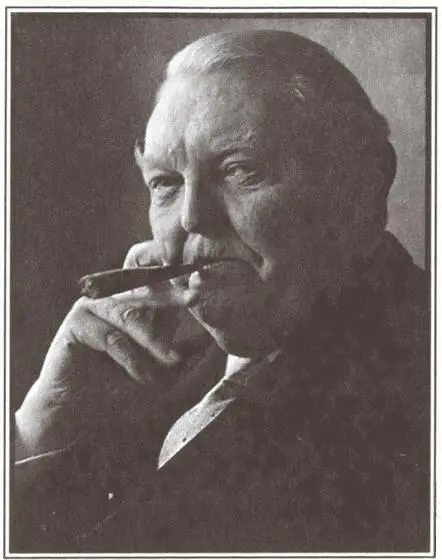

Круг замкнулся. Старый профессор спрятался в Зальцбурге, в австрийских горах, из которых 70 лет назад начинал свой жизненный путь. Он почти перестал путешествовать, поскольку его никто не хотел слушать. Депрессия породила страх. Работа над продолжением «Конституции свободы» практически остановилась.

В 1973 г. пришла весть о кончине Мизеса. Уход учителя был символичным. Миром теперь управляли чуждые им идеи, а потому можно было спокойно умирать и самому Хайеку. Ведь умерла цель его жизни. Умер либерализм.

И вдруг все, как по волшебству, переменилось. В 1974 г. Хайек получил Нобелевскую премию. Подобная почесть для всеми забытого старика (да еще от шведов — от этих социалистов) казалась совершенно невероятной.

Но на самом деле ничего невероятного здесь не было. Глубокий хозяйственный кризис изменил взгляды общества. Многие разочаровались в государственном интервенционизме, да и в кейнсианстве как экономическом учении. После двух десятилетий невероятной самоуверенности, невероятной гордости своим всезнанием мир пришел вдруг к краху, к осознанию того, насколько плохо мы понимаем сложность общественного устройства. Иначе говоря, мир пришел к тому, о чем годами твердил Хайек под градом насмешек и обструкций.

Это не был возврат к либерализму XIX века, как о том толкуют порой представители левых взглядов. Старый либерализм строился на принципе абсолютного невмешательства государства, что в конечном счете привело к созданию монополий, подмявших под себя рынок. Неолиберализм XX века предполагает, что государство активно вмешивается в экономику, но не для того, чтобы взвалить на себя непосильное бремя, а для того, чтобы расчистить дорогу конкуренции.

Гарантирование исполнения контрактов, защита предпринимателя от наездов криминала, антитрестовское законодательство, укрепление международной интеграции, выравнивание условий ведения бизнеса в разных странах, устранение рисков, снятие таможенных барьеров, ограничение всевластия профсоюзов и многое другое стало сегодня инструментом либерального воздействия на экономику.

И что самое главное — неолиберализм признает необходимость перераспределения части ВВП от богатых к бедным ради сохранения стабильности общества. Но вот что он отвергает в принципе, так это попытку построить на перераспределении и интервенционизме всю систему хозяйствования. Он отвергает представление о том, что чиновник умнее рынка, что бедный достойнее богатого, что государство способно предусмотреть все опасные последствия своего вмешательства.

В своей нобелевской лекции Хайек заметил, что главный урок, который надо преподать студенту, изучающему общество, — это урок смирения. Он должен уберечь его от фатального стремления управлять всем и вся, стремления, которое может сделать его разрушителем цивилизации.

Нобелевская премия Хайека, так же как реформа в Чили, обозначила начало новой эпохи в развитии общества — эпохи Рейгана и Тэтчер, Пиночета и Дэн Сяопина, Валенсы и Ельцина, эпохи преодоления коллективизма во всех его формах.

Премия Хайеку очень понравилась, причем не только потому, что скрасила его весьма скромное в финансовом отношении существование. Внезапно он обнаружил, что к нобелевским лауреатам все начинают прислушиваться, а это дает дополнительные возможности пропаганды либеральных взглядов.

Он воспрянул духом, закончил трехтомник, продолжающий «Конституцию свободы», а также выпустил совершенно оригинальную книгу «Частные деньги», в которой показал, что даже денежная эмиссия, которая, казалось бы, является очевидной прерогативой государства, на самом деле вполне может осуществляться частным образом с пользой для экономики.

Чем старше он становился, тем больше его чествовали. Тэтчер почтила Хайека в день его 90-летия, а через два года президент США вручил профессору высшую гражданскую награду страны — медаль Свободы.

Умирал он в иной атмосфере, нежели Мизес. Покидая сей мир, Хайек видел Свободу. И, возможно, даже в этот тяжкий миг он был счастлив.

ЛЮДВИГ ЭРХАРД.

«DRANG NACH WESTEN»

«Это было время, когда мы в Германии занимались вычислениями, согласно которым на душу населения приходилось раз в пять лет по одной тарелке, раз в двенадцать лет — по паре ботинок, раз в пятьдесят лет — по костюму. Мы рассчитали, что только каждый пятый младенец может быть завернут в собственные пеленки и что лишь каждый третий немец может надеяться быть похороненным в собственном гробу».

Читать дальше