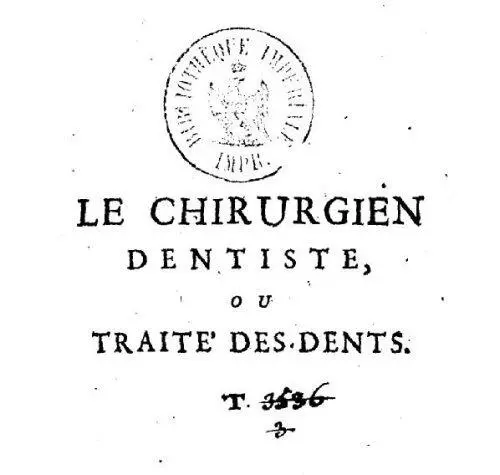

носили вспомогательный характер. Профессиональное же зубоврачевание было в лучшем случае единично представлено выпускниками медицинских факультетов европейских университетов, в массовом же случае им по-прежнему занимались цирюльники, банщики и знахари. Тем не менее в 1728 г. в России на языке оригинала издали монографию Пьера Фошара с изложением основ зубоврачевания.

Титульный лист книги Пьера Фошара

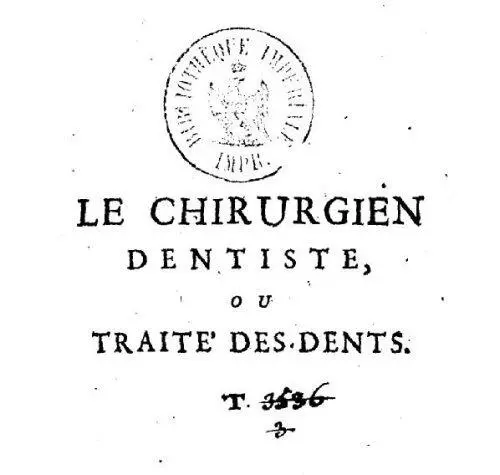

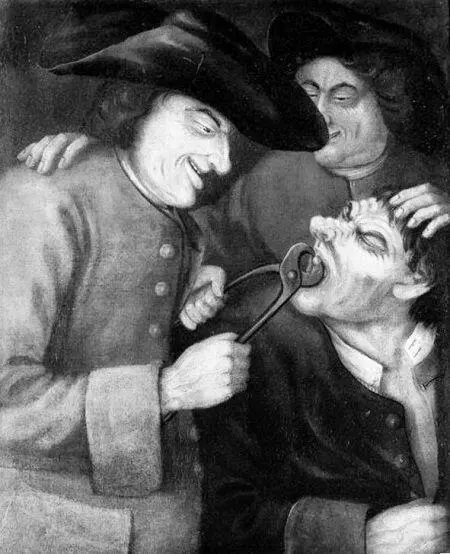

Кузнец, выдирающий зуб

Имелись в России и медицинские кадры среднего звена – фельдшера, которых готовили с 1741 г. в фельдшерских школах.

Кое-какие теоретические медицинские дисциплины читались и им. Например, их знакомили с анатомо-физиологическими особенностями зубочелюстной системы, они осваивали элементы зубоврачебной практики по оказанию помощи при вывихе нижней челюсти, переломах челюстей, при зубной боли, по удалению зубов. Но по большому счету их теоретические знания носили весьма поверхностный характер. В лучшем случае это были добросовестные ремесленники от медицины.

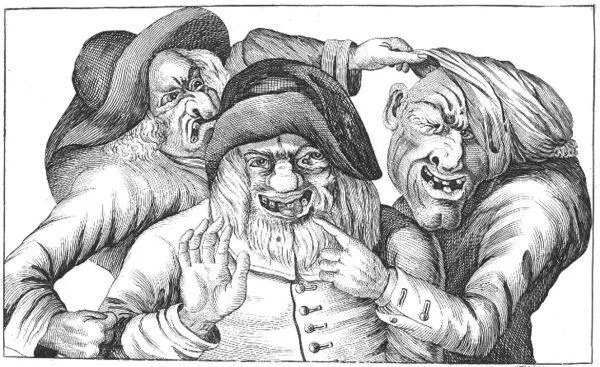

Три беззубых старика

Цирюльники получали представление о стоматологии частным образом, либо у успешно практикующих коллег, либо у полковых лекарей, в больницах и госпиталях. Для «учителей» это был сторонний приработок, и далеко не все они выкладывались, передавая имеющиеся у них не слишком обширные знания. Таким образом, в XVIII в. зубоврачевание являлось довольно хорошо оплачиваемым ремеслом, которое только отчасти контролировалось государством.

Как уже упоминалось, начиная со времен Петра I, все лица, желавшие заниматься зубоврачебной практикой, должны были выдержать экзамен перед чиновниками Медицинской коллегии. Дефицит специалистов был таков, что этот экзамен могли выдержать не только зубные лекари, но и «мозольные операторы».

Получив право на зубоврачебную практику, зубные лекари собирали клиентуру, публикуя соответствующие рекламные объявления в газетах. Поскольку жанр рекламы предъявлял определенные требования, то и тексты печатались соответствующие. Зубные лекари сообщали, что они умеют «всякую зубную боль в минуту укрощать, выдергивать больные и искрошившиеся зубы, вставлять новые, искусственно сделанные, кои от натуральных почти отличить нельзя; в снимании зелени и черни с зубов, в укреплении слабых и шатких зубов» [81].

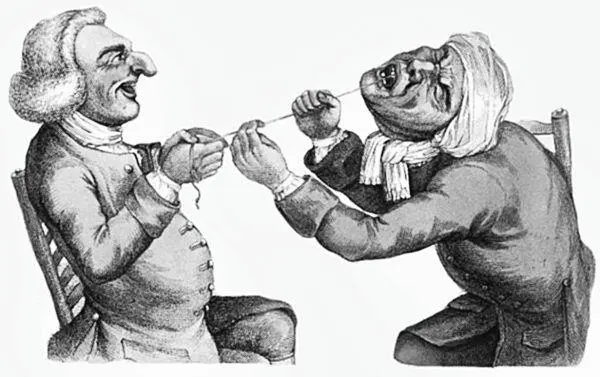

Зубоврачевание времен Екатерины II

Во второй половине XVIII в. массив теоретических и практических знаний в области зубоврачевания продолжал накапливаться. Главный хирург Санкт-Петербургского адмиралтейского госпиталя М.И. Шейн (1712–1762) перевел с латинского языка на русский «Основательные наставления хирургические медицинския и рукопроизводныя в пользу учащимся» Захария Платнера (1761 г.). В этой книге подробно излагалась анатомия зубов и челюстей, описаны болезни зубов: кариес, стираемость и расшатанность зубов и др. Причинами кариозной болезни в наставлениях назывались как внешние, так и внутренние, зависящие от общего состояния организма. Лечение кариеса было рекомендовано проводить путем очищения кариозных полостей, а корни зубов пломбировать золотом или свинцом.

3. Платнер разработал показания к удалению зубов, перечислил необходимый для этого инструментарий, описал методы остановки кровотечения после пластических операций на нёбе, после операций по поводу опухолей челюстей, после экстракции больных зубов. Производство подобных операций свидетельствует о высокой для своего времени квалификации врачей и их знание элементов челюстно-лицевой хирургии [82].

Карикатура на зубных врачей. XVIII в. Раскрашенная гравюра

Большой вклад в обеспечение учащихся госпитальных школ русскими учебными руководствами внес выдающийся деятель отечественной медицины профессор акушерства Н.М. Максимович-Амбодик (1744–1812). Им было написано большое количество словарей по различным разделам медицины, ботаники, учебных руководств по физиологии, акушерству. Он сделал перевод с немецкого учебника И.Ф. Шрейбера «Руководство к познанию и врачеванию болезней человеческих наружных и внутренних» (1781 г.), в котором описана цинга и ее проявления в полости рта, врожденные аномалии полости рта, расщелины твердого нёба. Н.М. Максимович-Амбодик перевел книгу И.И. Пленка «Врачебное наставление о любострастных болезнях» (1790 г.); книга посвящена клинике, диагностике и лечению сифилиса, в том числе лечению проявлений сифилиса в полости рта.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу