Тем временем завод продолжал осваивать строительство подводных лодок. Если в 1936 г. удельный вес судостроения на нем составил 43 %, то в плане на 1937 г. – уже 65–70 %. Судостроительный профиль предприятия окончательно обозначился, и продолжилось свертывание других производств.

Производственная программа на 37-й год явно составлялась наспех. Нагрузка как по цехам, так и по оборудованию была распределена неравномерно. Одни цеха (корпусной, литейный, механический) перегружались, другие же (штамповальный и пр.), наоборот, недогружались. Неравномерное распределение плана шло как по месяцам, так и по профессиям рабочих. Например, клепальщики и чеканщики были «то без работы, то дефицитны» . При лишних сварщиках недоставало сборщиков. [187]Аналогичная ситуация была и в прошедшем 1936 г. Следствием ее были рывки в работе, простои и в то же время огромное количество сверхурочных (785 000 часов) – обычное явление для сталинской промышленности.

Снабжение завода необходимыми материалами, сырьем и комплектующими не просто стало из ряда вон плохим, а превратилось в безобразие. Система контрагентских поставок в советской экономике была громоздкой и сложной, ее функционирование зависело от самых различных факторов и условий. Некоторые поставщики (ЭМТ, ГАЗ) под разными предлогами оттягивали заключение договоров, другие вообще отказывались от выполнения навязанных им обязательств. ГУМП часто, даже не сообщая заводу, аннулировал так называемые ордера прикрепления и переписывал их с завода на завод.

Металл и оборудование поступали некомплектно. Договорные обязательства не выполнялись. В результате за 1936 г. завод № 112 недополучил от поставщиков: 545 тонн руды, 244 тонны кирпича, 4896 тонн нефти, 1835 тонн чугуна, 27 100 тонн слябы, 2010 тонн листового железа, 29 тонн проволоки, 15 000 тонн леса и многие другие материалы. [188]

Качество же материалов, которые все-таки поступали, было хуже некуда. Жидкое топливо из-за высокой вязкости забивало трубопроводы. Заводы им. Кирова и им. Петровского поставляли бракованный металл. Все это приводило к большим производственным трудностям. Недостаток обожженного доломита заставлял расходовать магнезит и обжигать сырой доломит, расходуя дефицитное топливо. Из-за нехватки мазута приходилось перекачивать его с нефтебазы, постоянно держа завод в напряженном состоянии с запасами, объемы которых нередко выражались в часах. Недоснабжение заготовкой для переката отрицательно сказывалось на работе железопрокатного цеха. Цех был вынужден для мелкосортного стана прокатывать заготовку из болванки. [189]

Не успел завод как следует освоить подлодки IX серии, как получил приказ строить еще и XII серию – «малютки». Их разработали на основе германских подлодок II серии. Они считались «лодками прибрежной полосы» и предназначались для действий на небольшом удалении от портов базирования.

Эти лодки имели небольшие габариты, за которые и получили свое прозвище, всего два торпедных аппарата и могли погружаться на 50–60 метров. Главным преимуществом данного типа лодок для производства являлась простота их доставки на флоты по железной дороге. Длина субмарины составляла всего 44,5 метра, ширина – 3,3 метра, а водоизмещение 206 тонн. Два немецких дизельных двигателя по 800 л.с. позволяли в надводном положении развивать скорость 14 узлов.

По всей вероятности, у командования ВМФ и руководства страны не было твердых представлений о необходимых типах оружия, поэтому заводы и получали противоречивые, а зачастую и взаимоисключающие задания. Не лучше ли было бы океанские лодки строить на одном заводе, а «малютки» на другом? Именно отсутствие серийности и унификации не позволяло советской военной промышленности добиться таких успехов, как американской, в том числе и в годы Второй мировой войны.

Но приказ есть приказ, и в 1937 г. завод активно разворачивает строительство подлодок одновременно IX и XII серий. В июне заложены четыре лодки (№ 241, 242, 243, 244), в июле – три (№ 247, 248, 249), в октябре – еще четыре (№ 245, 246, 250, 252). Чтобы освободить место для такого числа спецсудов, 5 апреля подлодки IX серии С-7 и С-8 были спешно спущены на воду в недостроенном виде. [190]

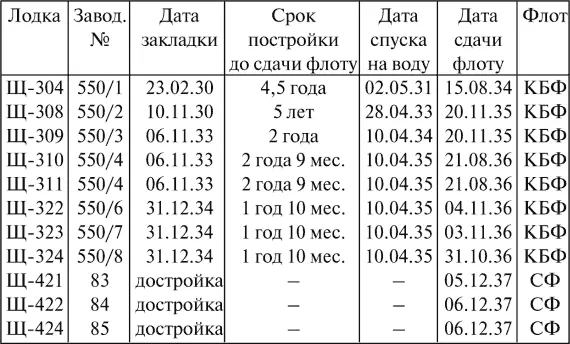

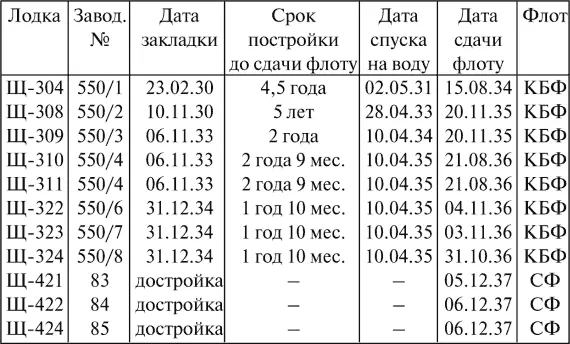

Всего за 1930–1937 гг. завод построил и сдал флоту одиннадцать субмарин типа «Щука» и еще две спустил на воду.

Попытки, помимо подлодок, строить на «Красном Сормове» еще и надводные корабли закончились крахом. 18 апреля 1936 г. там был заложен головной монитор «Лазо», а затем еще два – «Сибирцев» и «Серышев». Планировалась закладка четвертого монитора, но она так и не состоялась. Согласно проекту, длина кораблей составляла 80 метров, ширина – 12 метров, а водоизмещение – 1100 тонн. Вооружение включало восемь 130-мм орудий в двух четырехорудийных башнях, четыре 100-мм пушки, расположенных в т. н. цитадели в средней части корабля, а также шесть пулеметов. Бронирование: борт – 75 мм, палуба – 20 мм, а башни – 100 мм. Экипаж насчитывал 120 человек.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу