1 ...6 7 8 10 11 12 ...234

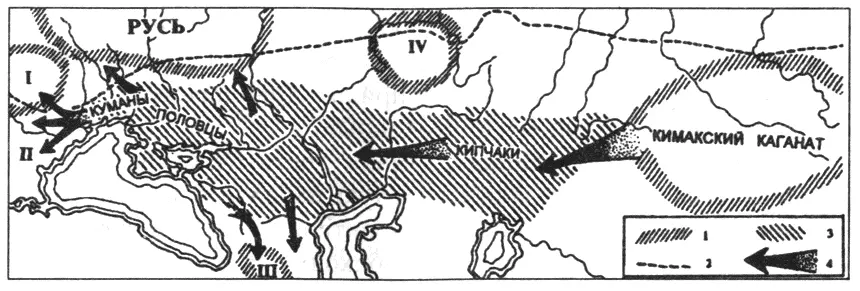

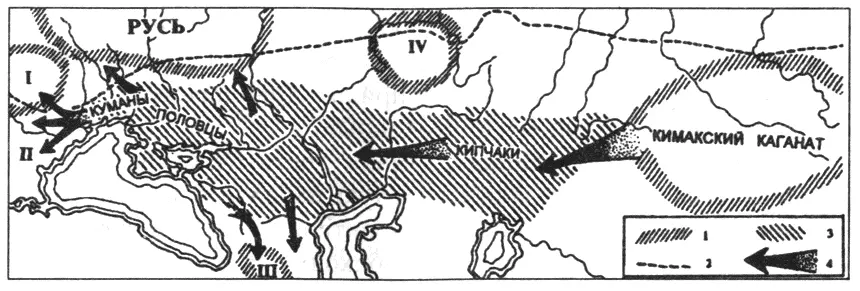

Схема расположения в степях кимаков, кыпчаков, половцев, куманов: I — Венгрия; II — Болгария; III — Грузия; IV — Волжская Болгария. 1, 2 — северная граница степей; 3 — кочевнические общности; 4 — основные направления кочевнической экспансии в конце X—XIII вв. (По С.А. Плетневой)

В начале XI в. нашествие киданей (или кара-кытаев, выходцев из Монголии) вынудило кимако-«кыпчакские» племена покинуть насиженные места. Их переселение шло по двум направлениям: южному — на Сырдарью, к северным границам Хорезма, и западному — в Поволжье. В первом миграционном потоке преобладал «кыпчакский» элемент, во втором — кимакский. Вследствие этого термин «кыпчак», общеупотребительный в арабском мире, не получил распространения в Византии, Западной Европе и на Руси, где пришельцев преимущественно стали называть «куманы» и «половцы».

Происхождение названия «куман» достаточно убедительно раскрывается через его фонетическую параллель в виде слова «кубан» (для тюркских языков характерно чередование «м» и «б»), которое, в свою очередь, восходит к прилагательному «куба», обозначающему бледно-желтый цвет. У древних тюрков цветовая семантика названия племени часто соотносилась с его географическим положением. Желтый цвет в этой традиции мог символизировать западное направление. Таким образом, усвоенный византийцами и западноевропейцами псевдоэтноним «куманы»/«кубаны», видимо, имел хождение среди кимако-«кыпчакских» племен для обозначения их западной группировки, которая во второй половине XI — начале XII в. заняла степи между Днепром и Волгой [37] Это не исключает вероятности существования особого племени, называвшегося «кубан»/«куман», — предков кумандинцев Северного Алтая (см.: Потапов Л.П. Из этнической истории кумандинцев // История, археология и этнография Средней Азии. М., 1968; см. также: www. kunstkamera.ru/siberia — официальный сайт Отдела этнографии Сибири МАЭ РАН. С. 316—323). Для характеристики соотношения этнических терминов «куман» и «кыпчак» стоит отметить также, что в самой «кумано- кыпчакской» среде они отнюдь не являлись синонимами. Не смешивает их и эпос тюркоязычных народов. Только в поздней ногайской эпической поэме «Сорок ногайских богатырей» встречаются такие строки: «Страна куманов, мои кыпчаки, / Пусть садятся на коней добры молодцы!» (Айт десенъиз, айтайым («Если просите, спою…»). Черкесск, 1971. С. 6). Од нако здесь, скорее всего, воспроизводятся достаточно отдаленные и уже не вполне адекватные представления об исторических реалиях XIII в.

.

Несмотря на то что название «куманы» было хорошо известно в Древней Руси, здесь за ними закрепилось другое наименование — «половцы» [38] На идентичность половцев и куманов указывает летописное выражение: «кумане рекше половци», то есть «куманы, называемые половцами» (см. статью Повести временных лет под 1096 г., Лаврентьевскую летопись под 1185 г., Ипатьевскую под 1292 г.). В.В. Бартольд считал, что «куманская» этнонимика проникла в древнерусское летописание из Византии. Однако этому противоречит, например, наличие «князя Кумана» в летописном списке половецких ханов, убитых во время похода 1103 г. русского войска в степь.

. С этим словом связана любопытная этимологическая путаница, сыгравшая в историографии такую важную роль, что даже исказила представления ученых об этногенезе «куманов»/«кыпчаков». Истинное его значение оказалось непонятно уже славянским соседям Руси — полякам и чехам, которые, усмотрев в нем производное от старославянского «плава» — «солома», перевели его термином «плавцы» (Plawci/Plauci), образованным от прилагательного «плавый» (plavi, plowy) — западнославянского аналога древнерусскому «половый», то есть изжелта-белый, белесовато-соломенный. В исторической литературе объяснение слова «половец» от «половый» первым предложил в 1875 г. А. Куник {21} 21 См. его примеч. на с. 387 в кн.: Дорн Б. Каспий. О походах древних русских в Табаристан // Записки Императорской Академии Наук. Т. 26. Кн. 1. СПб., 1875.

. С тех пор в науке прочно укоренилось мнение, что «такие названия, как половцы-плавцы… не являются этническими, а служат лишь для объяснения внешнего вида народа. Этнонимы «половцы», «плавцы» и др. обозначают бледновато-желтый, соломенно-желтый, — названия, служившие для обозначения цвета волос этого народа» {22} 22 Расовский Д.А. Половцы // Seminarium Kondakovianum. T. VII. Praha, 1935. С. 253; из новейших исследователей см., напр.: Плетнева С А. Половцы. М.: Наука, 1990. С. 35—36.

. Хорошо известно, что среди тюрков действительно встречаются светловолосые люди. В результате на страницах многих исторических трудов XX в. половцы предстали в образе «голубоглазых блондинов» — потомков европеоидов Центральной Азии и Западной Сибири, подвергшихся в VIII— IX вв. тюркизации [39] Вот лишь одно характерное высказывание: «Как известно, пигментация волос неразрывно связана с определенным цветом глаз. В отличие от остальных тюрок, черноволосых и кареглазых, белокожие половцы пред ставали в золотистом нимбе волос над яркими голубыми глазами… Столь характерная цветовая гамма половцев, вызывавшая восхищение современников, для историка оказывается своего рода «генеалогическим свидетельством», помогая связать их происхождение с загадочными динлинами китайских хроник («белокурым народом», обитавшим в I—II вв. у северных границ Китая. — С. Ц.), а через них — с людьми так называемой «афанасьевской культуры», чьи погребения III тысячелетия до н. э. были от крыты археологами в Прибайкалье. Таким образом, в океане времен по ловцы предстают перед нами в качестве потомков древнейших европейцев, вытесненных из Восточной и Центральной Азии начавшейся когда-то широкой экспансией монголоидных народов. «Отуреченные» некогда «динлины», они потеряли свою древнюю родину, сменили язык, и общетюркский поток вынес на простор причерноморских степей… уже последние остатки некогда сильного и многочисленного, а теперь вымирающего и теряющего среди других свой облик золотоволосого народа, отмеченного уже признаками своего азиатского прошлого» (Никитин АЛ. Основания русской истории. М., 2001. С. 430—431).

.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу