Сообщение Геродота о существовании кургана «киммерийских царей» на Днестре будоражило умы многих ученых. В 1879 году профессор Московского университета Д. Я. Самоквасов предпринял специальную археологическую поездку, во время которой тщательно осмотрел северное и южное побережья Днестровского лимана от моря до Овидиополя и Аккермана. Здесь он выделил пять наиболее крупных курганов, которые могли бы, по его мнению, содержать «киммерийские могилы». Однако приступить к раскопкам Д. Я. Самоквасову удалось лишь в 1906 году, когда он успел за один полевой сезон исследовать 20 курганных насыпей «средней и малой величины» у сел Шабалат и Катаржи Аккерманского уезда. Как оказалось, 18 из них были возведены над сарматскими погребениями, а два — над захоронениями эпохи бронзы. Таким образом, найти легендарный курган ему не удалось, но все обнаруженные погребения эпохи бронзы он все же приписал киммерийцам.

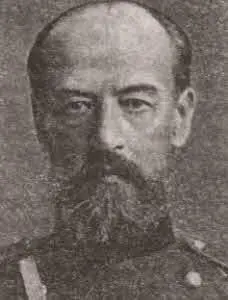

Заведующий Артиллерийским музеем

в Петербурге Н. Е. Бранденбург

Довольно широкие раскопки курганов были предприняты в 1899–1900 годах на левобережье Среднего Днестра. Руководил исследованиями заведующий Артиллерийским музеем в Санкт-Петербурге, страстный коллекционер оружия Н. Е. Бранденбург. Основной целью, которую он ставил перед раскопками, являлись находки древнего оружия для пополнения коллекции музея. Вместе с тем, открывая очередной археологический памятник, Н. Е. Бранденбург был скрупулезен, как никто другой. В этом смысле показательна характеристика, которую дал его ученик Николай Печенкин во вступительной главе к изданному в 1906 году «Журналу раскопок Н. Е. Бранденбурга». По его словам, «копал Н.Е. так, как никто до него не копал и, вероятно, никто долгое время копать не будет. Он сносил весь памятник, во всем его объеме, из боязни что-либо не подметить, не угадать какие-либо мысли или обычаи лиц, его соорудивших. Его отчет о раскопках точный фотографический снимок».

Действительно, опубликованные дневники отличаются особой тщательностью и перечислением мельчайших подробностей погребального обряда. Некоторые из погребений проиллюстрированы чертежами, дающими полное представление об исследованных комплексах. Всего за два года работ Н. Е. Бранденбург раскопал 22 кургана, из которых четыре относились к эпохе бронзы, один — к скифскому времени, шестнадцать — к позднекочевническому и один не был определен. Сенсационных находок ему сделать не удалось, но все обнаруженные материалы были тщательно обработаны, а затем отправлены в Петербург и включены в коллекцию Артиллерийского музея. Эти раскопки были проведены у местечка Каменка (ныне город в Приднестровье. — Примеч. авт .), и публикация их результатов явилась одной из наиболее полных и развернутых. К сожалению, Н. Е. Бранденбург умер до издания «Журнала» своих исследований.

Изучение архивных материалов и дореволюционных изданий позволяет прийти к выводу, что становление археологии на юге России неразрывно связано с деятельностью первых любителей и подвижников отечественной истории, бескорыстных энтузиастов сохранения культурного наследия родного края. К сожалению, в начале XXI века большинство этих людей незаслуженно забыто. В их число входили дворяне и разночинцы, государственные чиновники и военные, местные крестьяне и столичные ученые. Среди них заметный след в развитии археологии региона оставили два человека — отставной штабс-капитан И. Я. Стемпковский и скромный секретарь губернского статистического комитета В. И. Гошкевич. Люди разной судьбы, образования и политических пристрастий, они одинаково были преданы молодой науке и объединили свои усилия с одной общей целью — изучение и спасение древних памятников в Херсонской губернии Российской империи.

Музей из картонной коробки

Широкий взгляд на археологию Виктора Ивановича сделал то, что музей его охватывает все стороны прошлого, в нем нет любимого и нелюбимого, потому что в лице Виктора Ивановича мы имеем ученого-археолога, а не любителя известной части археологии.

А. А. Браунер, 1916

Биография главного хранителя Херсонского музея древностей В. И. Гошкевича не типична для предреволюционной России. Энтузиаст-краевед и археолог, он один из немногих людей той эпохи, кто создал музей на собственные средства и, подобно П. Третьякову, передал его государству.

Читать дальше