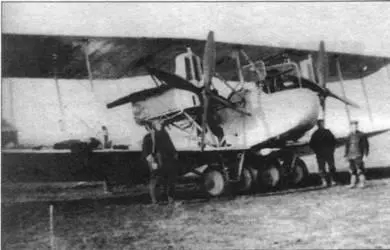

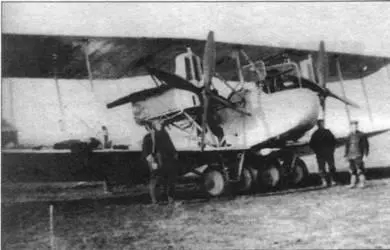

Самолет G.4 представлял собой двухмоторный биплан-бомбардировщик смешанной (с преобладанием металла) конструкции. Фюзеляж собирался из стальных труб диаметром 50 мм и обтягивался материей. Лишь нижняя часть носовой части фюзеляжа, где находилась огневая точка, был выполнен из гнутой фанеры. Каркас фюзеляжа дополнительно усиливался растяжками из стальной проволоки. Хвостовое оперение из стальных трубок, обшивка матерчатая. Руль направления и рули высоты с угловой балансировкой. Крылья из трех частей с двумя трубчатыми лонжеронами и деревянными нервюрами. Верхнее крыло без возвышения с прямым центропланом и слегка (4?) стреловидными консолями. Нижняя поверхность центроплана и нижнее крыло в районе фюзеляжа обшиты гофрированным дюралевым листом. Остальная обшивка крыла матерчатая. Элероны с угловой балансировкой только на верхнем крыле. Нижнее крыло с возвышением 3? и той же стреловидностью, что и верхнее крыло. Широко расставленные колесные тележки со сдвоенными колесами. оснащенными резиновыми амортизаторами, упрощали взлет и посадку с неровных полевых аэродромов. Между крыльев вертикальные распорки из профилированных стальных труб и двойные проволочные растяжки. Кабины экипажа открытые. Пилот занимал место в левой части центральной кабины. Его место оборудовалось не ручкой управления, а штурвалом, напоминающим автомобильный руль. На приборной доске несколько основных приборов: компас, альтиметр, указатель уровня топлива, тахометры двигателей, термометр, указатели температуры охлаждающей жидкости, указатель давления воздуха. Справа в кабине находилось место штурмана, который также выполнял обязанности бомбардира. Рядом с местом штурмана находились рычаги бомбосброса. Под фюзеляжем имелись бомбодержатели для двух 100-кг бомб, а под нижним крылом — для двух 25-кг бомб. В задней кабине помешались многочисленные бомбы малого калибра, или осветительные ракеты, или даже ручные гранаты, которыми распоряжался хвостовой стрелок. В полетах на короткую дистанцию самолет управлялся экипажем из трех человек, а штурман кроме обязанностей бомбардира исполнял и обязанности носового стрелка. Два топливных бака объемом по 427 л находились в фюзеляже за спиной пилота. В полу передней части фюзеляжа имелось отверстие для бомбардировочного прицела «Гёрц». Двигатели — 6-цилиндровые, жидкостного охлаждения «Мерседес D.I» мощностью 73 кВт (G.1), «Бенц Bz.HI» мощностью 110 кВт (G.2), «Мерседес D.IV» мощностью 162 кВт (G.3) и «Мерседес D.IVa» мощностью 192 кВт (G.4 и G.5). Двигатель D.IVa не имел редуктора и отличался большей надежностью. Двигатели находились между крыльями, будучи установленными на стойках, опиравшихся на нижнее крыло. Винты — деревянные, двухлопастные (на G.3 четырехлопастные) диаметром 3100 мм. Пулеметное вооружение состояло из двух пулеметов «Парабеллум» калибра 7,92 мм. Один на вращающемся станке «Скарф» в передней кабине, другой — на таком же станке в задней кабине. Задний пулемет также мог стрелять вниз через специальный люк в полу кабины. Боекомплект 500 выстрелов на ствол. Серией в несколько экземпляров был выпущен самолет G.4K (Капопе), отличавшийся бронированными мотогондолами и 20мм пушкой «Беккер» вместо переднего пулемета.

Тактико-технические данные самолета G.4

Сухая масса 2400 кг

Взлетная масса 3630 кг

Размах крыла 18,40 м

Длина 9,70 м

Высота 3,90 м

Площадь крыла 67,0 м²

Максимальная скорость 176 км/ч

Потолок 4500 м

Время набора 1000 м 5 мин

Время набора 4000 м 35 мин

Время полета 4,5 ч

«АЕГ G.III».

Фирма «Фридрихсхафен Флюгцойгбау» в Бодензее перед войной выпускала небольшие гидросамолеты. Фирма представляла собой филиал крупного концерна «Цеппелин ГмбХ», а ее директором и главным конструктором был инженер Теодоре Кобер. Руководство фирмы очень быстро осознало бесперспективность цеппелинов в качестве средства войны, признав будущее за ночной бомбардировочной авиацией. Эта смелая концепция шла вразрез с официальной доктриной воздушной войны кайзеровской Германии. Поэтому уже в 1915 году начались работы по созданию тяжелого бомбардировщика, способного взять на себя функции, выполняемые до того времени цеппелинами. В 1916 году построили двухместный самолет G.II, имевший размах крыльев 20 м и оснащенный двумя моторами «Бенц Bz.HI» мощностью 164 кВт, вращающими толкающие винты. Но летные качества машины оказались посредственными, а размеры не удовлетворяли амбиций конструкторов. В это время появились сообщения о создании в России тяжелого бомбардировщика «Илья Муромец». Германские конструкторы обзавелись несколькими снимками самолета в воздухе. От прямого копирования конструкции Сикорского немцы отказались. В их распоряжении были более мощные двигатели, поэтому они решили ограничить их число на самолете двумя, вместо четырех. После первых испытаний самолет пошел в серию, а с января 1917 года начал поступать в боевые части. Кроме того, выпуск самолетов развернули на фирмах «Ганзеатише Флюгцойгверке» и «Даймлер Моторен Гезельшафт». Первоначально выпускали самолет G.III с одиночным рулем направления и передним колесом, а затем — G.IIIa с так называемым коробчатым хвостовым оперением и без переднего колеса. Всего успели собрать более 270 машин G.III и около 100 G.IIIa. Самолеты поступали на вооружение бомбардировочных авиаполков (Bombengeschwader), объединявших по три бомбардировочные эскадрильи (Bombenstaffel), насчитывавших по 6 машин каждая. Полки и эскадрильи придавались полевым армиям и подчинялись армейским штабам. Эскадрильи, оснащенные самолетами G.III, применялись для бомбардировки целей на территории Франции и Бельгии. В налетах на Англию они не участвовали, несмотря на то, что превосходили по дальности полета бомбардировщики «Гота», применявшиеся для этой цели. Первый бомбардировщик G.I1I попал в целом состоянии в руки союзников 8 апреля 1917 года под Верденом, когда самолет из 1-го полка совершил вынужденную посадку за линией фронта. Экипаж не успел сжечь самолет. Любопытный эпизод в истории самолетов Frdch G.III в том, что первое время их использовали только в Македонии.

Читать дальше

![Сергей Лавренов - Европа и Россия в огне Первой мировой войны [К 100-летию начала войны]](/books/411139/sergej-lavrenov-evropa-i-rossiya-v-ogne-pervoj-mirovoj-vojny-k-100-letiyu-nachala-vojny-thumb.webp)