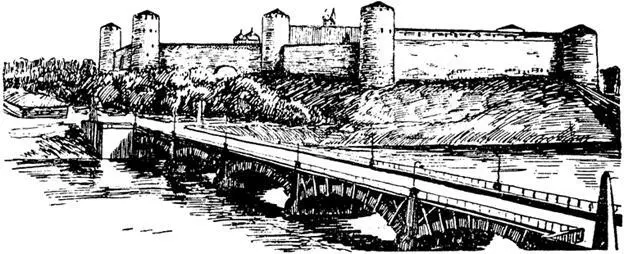

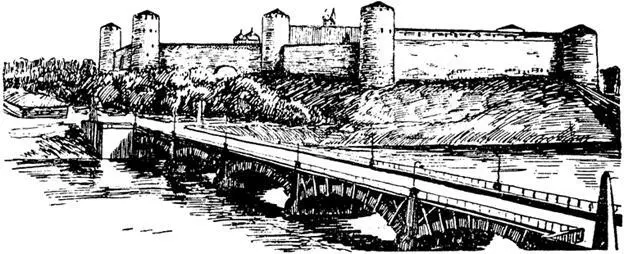

Крепость Иван-город.

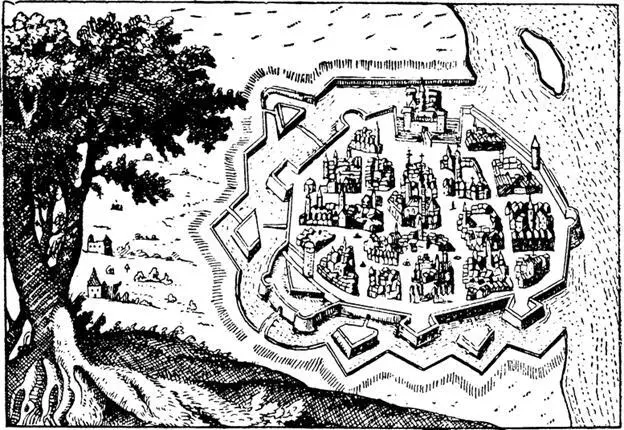

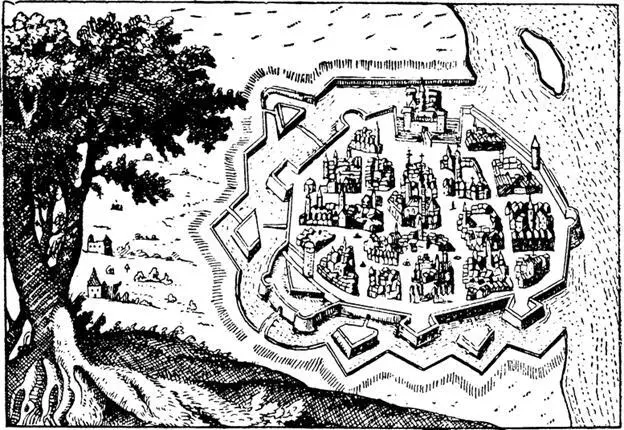

Город Киев. Старинный рисунок.

Храм св. Софии — не единственное архитектурное чудо Киевской Руси. Рядом с ним стоял другой храм — Десятинная церковь, заложенная в 989 и оконченная в 996 году. На содержание ее Владимир назначил десятую часть своих доходов с земельных имуществ, и оттого она стала называться Десятинной. Эта церковь занимала площадь свыше полутора тысяч квадратных метров и представляла собой грандиозное сооружение, отделанное с большой роскошью и красотою. В 1240 году, послужив последним оплотом для киевского воеводы Дмитрия, она была разрушена татарами.

Рядом с развалинами Десятинной церкви находятся остатки гражданской постройки, называемой «Дворцом княгини Ольги». Дворец этот строился раньше Десятинной церкви — примерно около середины X века.

«Не менее сильное впечатление производит и Новгород Великий, сумевший сохранить до наших дней свою Софию, воздвигнутую в 1045–1051 годах взамен сгоревшей деревянной тринадцатиглавой, — говорил академик Б. Д. Греков. — Чернигов гордился своим Спасом, построенным счастливым соперником Ярослава, его братом Мстиславом. Столица этого последнего — Тмутаракань, к сожалению, не сохранила древних культурных ценностей. Полоцк сильно переделал свою Софию, но мы и по дошедшим до нас следам можем составить представление об архитектурном замысле ее создателя. Нет нужды перечислять все сокровища Киева, Новгорода, Чернигова, Полоцка, Галича и других древних городов Руси. И без этого перечня бросается в глаза не только высокий уровень русской культуры X–XI веков, но и широкое ее распространение на огромных пространствах Восточной Европы».

Этот общий вывод о высокой культуре древней Руси подтверждается археологическими данными, и, в частности, раскопками советских археологов. Самые большие раскопки, производившиеся в Советском Союзе в Новгороде, обнаружили здесь прекрасные покрытия улиц обтесанными и хорошо пригнанными деревянными настилами, которыми могли гордиться новгородские градостроители. Таких покрытий, сменявших одно другое, насчитывается более двух десятков.

Раскопки обнаружили далее целый ряд превосходных инженерных сооружений: водопроводные сооружения, состоящие из деревянных труб, коллекторов и смотровых колодцев. Трубы диаметром в полметра составлялись из двух половинок, обернутых берестой в три слоя, благодаря чему они и сохранились в отличном состоянии, несмотря на девятисотлетнюю давность.

Найденная деревянная посуда свидетельствует о том, что у новгородских ремесленников имелись токарные станки, позволявшие им делать деревянные детали с поразительной точностью.

Но самыми замечательными находками нужно считать разнообразного содержания грамоты, написанные на бересте. До сих пор существовало мнение, что грамотными в древней Руси были только государственные чиновники да монахи, оставившие нам разные документы и летописи. Берестяные грамоты, представляющие по содержанию частную переписку, показывают, что грамотными были и простые люди: найдены были и переписка влюбленных, и счета ремесленников, и письменные распоряжения, отданные ткачихе.

Такие же берестяные грамоты найдены в Смоленске. Все это свидетельствует о высокой культуре населения русских городов.

Замечательным инженерным памятником русской культуры является Выдубицкий монастырь, построенный в XI веке сыном Ярослава Мудрого — киевским князем Всеволодом. Раскопки, произведенные на территории монастыря в 1945 году, дают нам представление о высокой инженерно-строительной технике в Киевской Руси.

Монастырь был сооружен на высоком берегу Днепра, близ загородного княжеского дворца, известного в летописи под названием «Красного двора» Всеволода Ярославича. В 1071–1088 годах в монастыре был выстроен каменный собор, украшенный фресками и мозаикой. Довольно скоро, однако, выяснилось, что высокий берег постепенно подмывался Днепром и появилась угроза обвала.

Перед киевскими розмыслами встала трудная задача: предохранить великолепное здание собора от разрушения. Задачу разрешил Петр Милонег — зодчий. Он укрепил обрыв, соорудив каменную подпорную стену. О подобном сооружении, по свидетельству летописца, в то время «не дерзали помыслить». Дерзкое предприятие Милонега оправдало себя.

Читать дальше

![Лев Гумилевский - Орлята [Рассказы]](/books/413893/lev-gumilevskij-orlyata-rasskazy-thumb.webp)