С попытками некоторых теоретических обобщений встречаемся мы и в первой из напечатанных на русском языке книг по механике, написанной Григорием Григорьевичем Скорняковым-Писаревым. Издана она в Петербурге в 1722 году. Автор книги — сподвижник Петра I; он учился в Италии и в Германии и возвратился в Россию с солидными познаниями в математике и механике.

Свое инженерное искусство он проявил, прорыв Лиговский обводный канал и начав сооружение Ладожского канала. Петр возложил на него организацию вновь учрежденных «цифирных», или «арифметических», школ, открытых в 1714 году в Пскове, Новгороде, Ярославле, Москве, Вологде, а позднее и в других городах. Забота о насаждении инженерной науки в России и побудила Скорнякова-Писарева взяться за обобщение опыта в инженерном деле.

По принятому тогда обычаю, книга его начинается определением предмета механики и перечислением семи «главнейших машин», что и составляет заглавие сочинения на титульном листе. В подзаголовке автор поясняет, что его труд — только «краткое некоторое истолкование оного художества», «пространное же толкование» дано будет «в полной сея науки книге». Однако труд не был закончен.

Создавая Академию наук, Петр I больше всего заботился о том, чтобы в ней могли развиваться технические науки. По его настоянию были приглашены для работы в Академии два брата Бернулли из знаменитой семьи математиков. Старший — Николай — рано умер. Даниил, считающийся родоначальником современной математической физики, прославил свое имя замечательным трудом, лежащим в основе гидродинамики — учении о движении жидкости.

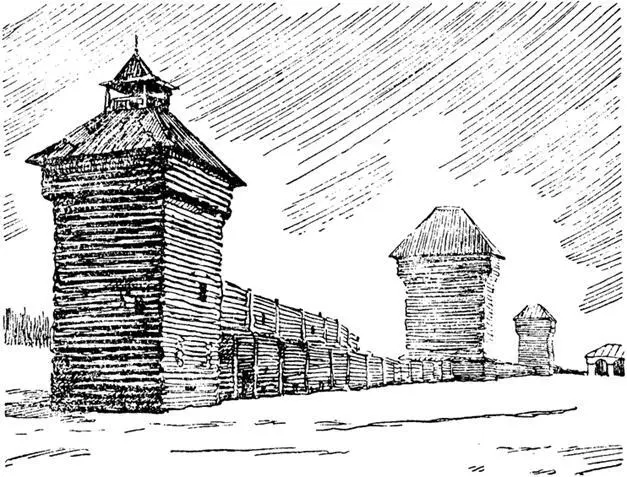

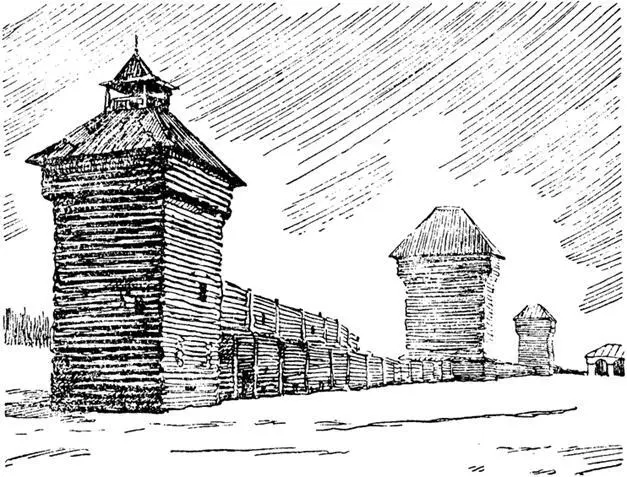

Якутский острог.

По рекомендации братьев Бернулли был приглашен в Академию наук двадцатилетний Леонард Эйлер, которому математика, физика и астрономия обязаны трудами, имеющими исключительное значение.

Присутствие ряда иностранных ученых в Академии наук, однако, не оказало влияния на самобытный характер развивавшейся русской науки. Скорее Эйлер испытал на себе влияние нарождавшейся русской научной школы и часто отвлекался от работ по чистой математике и классической механике, решая практические задачи, которые ставила перед наукой русская жизнь, зарождавшаяся русская промышленность и прежде всего судостроение. К числу таких работ принадлежит знаменитый его труд о «Морской науке», вышедший в Петербурге в 1749 году в двух больших томах. Это первый в мире вообще труд по теории кораблестроения и кораблевождения — дело, которое, как мы видели, было выдвинуто Петром в первые ряды государственных предприятий в России.

Мало кто знает, что Эйлер одно время намеревался стать лейтенантом русского флота; можно думать, что именно русский флот вовлек Эйлера в интересы кораблестроения. Он занимался даже такими чисто практическими вопросами, как вопрос о наилучшей оснастке кораблей.

Все же Эйлер оставался главным образом аналитиком, и наибольшее значение имели его работы по чистой математике, хотя он и работал во всех областях ее приложений.

Так, среди трудов Эйлера, опубликованных Петербургской академией наук за один лишь 1781 год, «Академические известия» указывают рядом с сочинением «О математической бесконечности», исследованием «Об интеграции дифференциального уравнения» и на чисто практическое руководство — «Определение тяжестей, какие столбы понесть могут», заключающее «в себе для архитектуры великую важность». В этом сочинении Эйлер рекомендует строителю «наперед сделать маленький столбик и пробовать опытами, сколько тяжести понесть он может», а затем уже, руководясь правилами механики, найденными автором, вычислять, «сколько тяжести может понесть большой столб из того же самого вещества».

Надо думать, что тут над великим математиком довлело то направление русской научной и технической мысли, первым ясно выраженным представителем которого явился в Академии Михаил Васильевич Ломоносов.

Говоря о том, что Ломоносов создал первый русский университет, Пушкин писал: «Он, лучше сказать, сам был нашим первым университетом». Понадобилось, однако, немало времени для того, чтобы перед нами встала во всем своем величии колоссальная фигура русского национального гения.

Даже через сто лет после смерти Ломоносова русское общество представляло его себе только как поэта и реформатора русского языка. В 1865 году, на торжественном заседании Академии наук по случаю столетия со дня смерти Ломоносова, очень мало говорилось об основных естественнонаучных идеях великого ученого. В то время эти идеи и не могли быть должным образом оценены. Лишь к двухсотлетней годовщине со дня рождения Ломоносова, исполнившейся в 1911 году, открылись благодаря изучению оставленного им наследства принципиальные его позиции как в химии, физике, так и в других науках.

Читать дальше

![Лев Гумилевский - Орлята [Рассказы]](/books/413893/lev-gumilevskij-orlyata-rasskazy-thumb.webp)