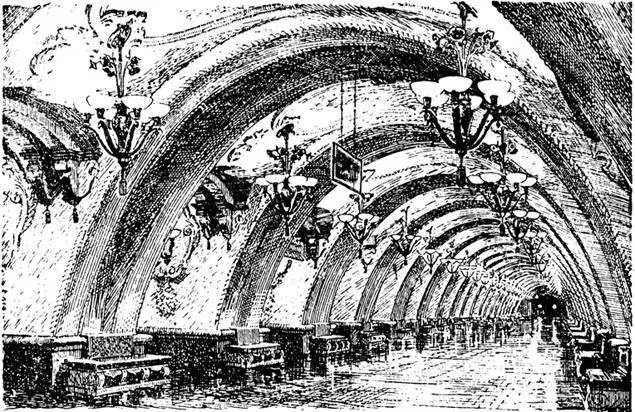

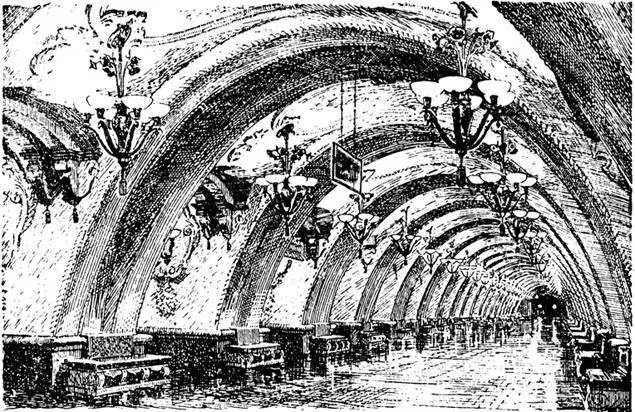

Установка мощных вентиляторов, каждый из которых нагнетает до 150 тысяч кубометров воздуха в час, значительно улучшила систему вентиляции. Половина станций оборудована лампами люминесцентного освещения. Стройность и легкость архитектуры, нарядность оформления, обилие воздуха, наконец, «дневной» свет придают новым станциям праздничный вид, заставляют забывать о грандиозной толще земли, нависшей над их сводами.

Московский метрополитен стал университетом метростроения, школой высокой технической культуры. Высокий уровень механизации — характерная черта строительства четвертой очереди метро. Здесь над сооружением тоннеля, почти равного по длине первой очереди Московского метро, трудилось втрое меньше людей.

Научно-техническая мысль советской, инженерии сводит к минимуму трудоемкость подземных работ. На новых стройках метро применяются сборные железобетонные конструкции. Под землей производится лишь монтаж готовых узлов.

Щиты, работавшие раньше на строительстве, были, по существу, лишь металлическими креплениями. Они защищали от обвалов рабочих, дробящих отбойными молотками породу. Советские конструкторы создают такие щиты, которые сами будут прокладывать себе путь в земле. Рабочий-проходчик будет водителем этой сложной машины.

Расширение подземной железнодорожной сети сопровождается у нас не только количественным ростом подвижного состава, но и пополнением его новыми, совершенными типами тяговых машин и вагонов.

Усовершенствование подвижного состава и освоение техники вождения поездов позволили повысить скорость движения поездов и снизить время, затрачиваемое на рейс.

Московский метрополитен. Станция «Арбатская».

Московский метрополитен превосходит все иностранные подземные железные дороги не только красотой своих сооружений и совершенством технического оборудования, но и образцовой санитарной техникой.

Пассажир, спускающийся в метро, не чувствует никакой разницы между уличным воздухом и воздухом в подземных станциях. Достигнуто это весьма совершенной вентиляцией, причем вентиляционные установки работают по специальным графикам для летнего и зимнего режима. Состав воздуха, его влажность, температура в метрополитене очень близки к той гигиенической норме, которая установлена для обыкновенных жилых помещений.

Инженерно-технический опыт строителей метро пригодился и железнодорожникам, и шахтерам, и горнякам.

Подобно тому как опыт метростроевцев используется на аналогичных строительствах, опыт строителей Беломорско-Балтийского канала и Канала имени Москвы не прошел бесследно для строителей других гидротехнических сооружений.

Еще до войны было начато строительство Волго-Донского судоходного канала.

Соединение посредством канала Волги и Дона — давняя мечта русского народа. Русские инженеры много раз возвращались к мысли о соединении этих двух водных магистралей, необходимость которого вызывалась потребностями экономического развития страны.

До Великой Октябрьской социалистической революции были разработаны десятки проектов соединения Волги с Доном в нижнем их течении. Первые попытки осуществить такое соединение были предприняты еще при Петре I. Верховья Дона были соединены каналом с верховьями рек Окской системы, начата была работа и по сооружению канала между Волгой и Доном у Камышина. Однако технике того времени решение проблемы Волго-Дона оказалось непосильным.

Советское правительство еще в условиях гражданской войны обратило внимание на волго-донскую проблему. К ее решению теперь подошли не только как к задаче транспортной. Волго-Дон призван был решить одновременно целый комплекс народнохозяйственных задач с таким расчетом, чтобы одни и те же сооружения повышали глубины рек, обеспечивали выработку дешевой электрической энергии и доставляли воду на орошаемые поля.

Накануне Великой Отечественной войны советские инженеры разработали проект и приступили к строительству Волго-Донского канала.

Война прервала строительство, но проектные работы, подготовка необходимых технических решений продолжались.

В 1948 году строительство Волго-Донского водного пути вновь возобновилось, а 27 июля 1952 года Волго-Донской судоходный канал имени В. И. Ленина был открыт для движения. По решению правительства строители должны были не только завершить огромные работы по реконструкции и сооружению судоходных путей, соединяющих Белое, Балтийское и Каспийское моря с Азовским и Черным морями, проведенные за годы советской власти, но одновременно решить задачу орошения и обводнения полупустынных и засушливых районов Ростовской и Сталинградской областей.

Читать дальше

![Лев Гумилевский - Орлята [Рассказы]](/books/413893/lev-gumilevskij-orlyata-rasskazy-thumb.webp)