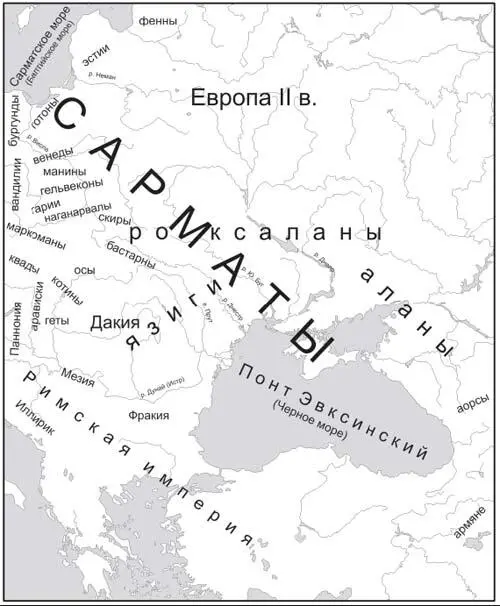

У Тацита германцы являются коренными жителями Европы, хотя наименование Германия привнесли в этот регион римляне по имени племени, которое первым перешло Рейн и нанесло поражение галлам, подданным Римского государства. «Германия отделена от галлов, ретов и паннонцев реками Рейном и Дунаем, от сарматов и даков – обоюдной боязнью и горами: все прочие ее части охватывает Океан» (44, т. 1, 353).

Германские племена в конце I – начале II в. н. э., по словам Тацита, почти не вели военных действий с сарматскими племенами, более того, они привлекали конницу язигов из сарматского племени в качестве наемников. Сарматская конница участвовала в военных действиях между враждовавшими германскими племенами, а значит, приобретала трофеи, в том числе в виде пленных германцев.

С сарматами Тацит знакомит нас, когда описывает реализацию римских интересов на Кавказе, где упоминает среди армян, иберов и альбанов еще и сарматов, которых различные правители привлекали для решения своих военных вопросов.

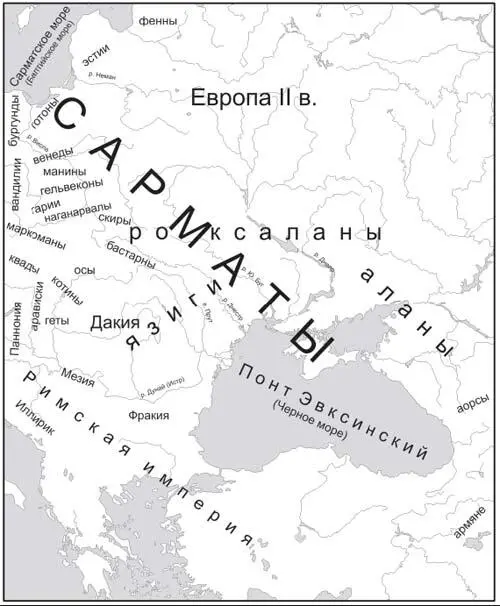

За пять столетий расселение сарматов сильно изменилось. Если у Геродота сарматы (или савроматы) – кочевые племена, обитавшие в нижневолжских и приуральских степях, то у Тацита это общее название населения восточноевропейской низменности (от Балтийского моря до Волги). Географ Клавдий Птолемей (II в. н. э.) называл всю территорию к востоку от Вислы и Карпат Европейской Сарматией, а Балтийское море – Сарматским Океаном.

Кроме случаев привлечения германскими племенами сарматской конницы для борьбы со своими соседями, тоже германцами, сами сарматы старались с германскими племенами не воевать. Видимо, нечего было грабить этим народам друг у друга, а делить территории из-за низкой плотности населения смысла не имело. Другое дело богатые пограничные территории Римской империи. Тацит сообщает, что сарматское племя роксоланов неоднократно вторгалось в Мезию, территорию между Дунаем и Балканскими горами, и что вряд ли существует войско, способное устоять перед натиском их конницы. В дальнейшем племена сарматов и свебов объединяются против Рима.

На этом временном отрезке, с I по II в. н. э., среди народов, упомянутых в произведениях античных авторов, Страбона, Помпония Мелы, Менандра Протиктора, Корнелия Тацита и у Птолемея, – этноса славян отыскать не удалось.

На вопрос, что заставляло народы переселяться с севера на юг и с востока на запад, однозначных ответов у исследователей нет. По всей видимости, побудительной силой были изменения климатических условий и демографическое положение племен в конкретных регионах, когда увеличение численности народа переставало соответствовать возможностям окружающей природы прокормить его.

Скотоводческие племена занимались разведением одомашненных животных в природных условиях, пригодных для самостоятельного добывания пищи. Этот вид человеческой деятельности был возможен в тех случаях, когда на пространствах евразийской степной полосы от Алтайских до Карпатских гор в течение многих десятков лет слой выпадавшего снега зимой не превышал 30 см. Именно такие племена, перегонявшие свои стада с одного места на другое, по мере выедания животными подножного корма на контролируемой племенем территории, принято называть кочевыми. Конфликты между соседними племенами из-за пастбищ для скота приводили к объединению или поглощению племен. С появлением вождей у таких объединений племен появлялась административная надстройка, что вело к созданию государственных образований. Исходя из описания Геродота, последними, «чистыми» кочевниками, с точки зрения такого стереотипа поведения и уклада жизнедеятельности, на территории современной России были скифы.

Государство скифов просуществовало с VII в. по II в. до н. э. В «Истории» Геродота скифское государство описано во времена V в. до н. э., когда кроме племен скотоводов-кочевников в него входили оседлые скотоводы и земледельческие племена. Оседлые скотоводы проживали в предгорьях Кавказа и Крыма, где их племенам приходилось заготавливать на зимний период корм для скота. Земледельческие племена скифов-пахарей проживали в лесостепной зоне государства скифов. Вполне возможно, что этнически это были разные племена.

Государству кочевников рабы не нужны, поэтому при ведении войны скифы пленных не брали, так как они были только лишними ртами. С усложнением организации государства и появлением вассальных образований оседлых скотоводов и земледельцев появилась необходимость использования рабского труда.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу