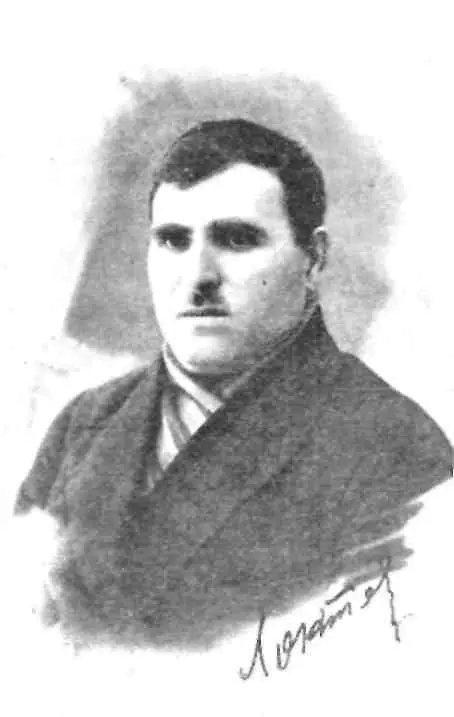

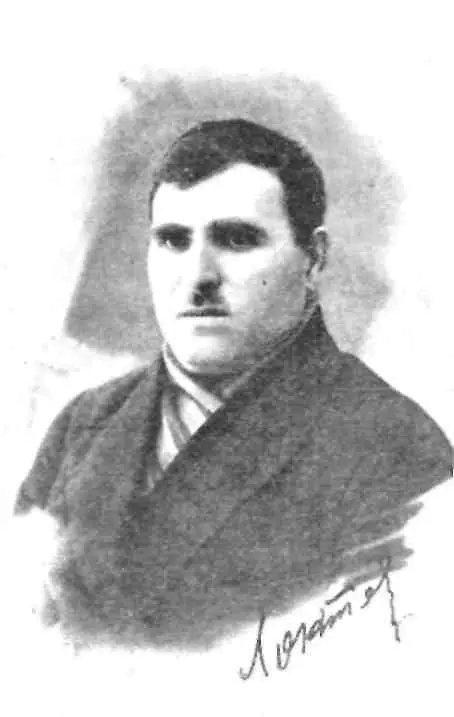

Тов. Локтев Г. С., член Ревштаба, зав. отделом снабжения.

Таким образом ко времени съезда командиров и руководителей партизан обстановка значительно прояснилась, трудности работы были смягчены, пути дальнейшего движения стали более ясны и конкретны.

Съезд открылся во Фроловке в марте 1919 г. Присутствовали тт. Иванов, Мартынов, Локтев, Ильюхов, Слинкин, Кл. Жук, Корытько, Ив. Солоненко, Ив. Самусенко, Овчаренко, Глазков и другие, всего человек 18. Разбирался в сущности один вопрос — «об организации временного революционного штаба и его задачах». Работа съезда продолжалась, кажется, один день: вопросы разрешены были без всяких разногласий и без долгих прений, так как существовала предварительная сговоренность. Был избран «Временный военно-революционный штаб партизанских отрядов Ольгинского уезда», как высший орган власти на территории, отвоеванной у контр-революции. В состав его вошли: Слинкин И. В. (председатель), Мартынов (заместитель), Ильюхов (командующий партотрядами), Иванов М. Д. (начальник военно-оперативного отдела штаба), Корытько (начальник связи), Локтев (снабжения), Глубоких (следственная комиссия) и Сенкевич (зав. центральным госпиталем). Через некоторое время были созданы отдел по национальным делам, которым заведывал кореец Г. С. Хан, и административный отдел, во главе которого был поставлен М. В. Титов (Гоголев), бывший в 1918 году командиром полка на красногвардейском забайкальском фронте; оба эти товарища были введены в состав Временного военно-революционного штаба.

В задачу административного отдела штаба входило: 1) восстановить деятельность местных советов (волостных и сельских) и организовать советы на территории, которая будет освобождаться от влияния белых; 2) разрешать все гражданские дела.

Партизанские отряды было решено реорганизовать по следующей схеме: в Сучанском районе действуют два отряда — «1-й сучанский революционный партизанский отряд» в составе 400 штыков и 20 сабель конной разведывательной команды при командире т. Либкнехте (немецкий эмигрант) и «2-й ольгинский революционный партизанский отряд» под командой т. Глазкова; в Цемухинском районе — один «цемухинский партизанский отряд» в 200 человек под командой т. Кудра (которого вскоре заменил т. Шевченко) и в Майхэ-шкотовском районе — также один «майхиненский отряд» в 150 чел. под командой т. Овчаренко. Каждый отряд состоял из 3—4 рот, подрывной команды, конной разведки, команды связи, обоза для перевозки провианта и запасов вооружения и подвижного госпиталя.

После закрытия съезда Временный военно-революционный штаб обратился с воззванием к трудящимся, в котором разъяснялись задачи штаба и население призывалось поддержать новую революционную власть. Одновременно была послана декларация консульскому корпусу во Владивостоке «для доведения до сведения своих правительств» о том, что партизаны в целях скорейшего достижения своей цели — соединения трудящихся Дальневосточного края с Советской Россией — организовали у себя временную революционную власть, которая объявила: 1) мятежниками лиц, принадлежащих к составу «Временного сибирского Правительства», возглавляемого адмиралом Колчаком; 2) незаконными все сделки, которые будут заключены этим правительством с иностранными государствами; 3) не подлежащими выполнению все постановления и законодательные акты мятежного правительства. Одновременно декларация требовала от иностранцев немедленного увода войск с территории Советской республики и прекращения поддержки контр-революционных изменников. Насколько помнится, декларация была составлена в самом резком и непримиримом тоне; составлялась она коллективно и по своему стилю больше напоминала не дипломатическую ноту, а исторический «ответ запорожцев турецкому султану», с тем лишь отличием, что в нашей декларации не было таких «сильных» выражений. Теперь приходится пожалеть, что в тот момент мы слишком перегнули палку в своем стремлении «не разводить канцелярий», слишком поддались давлению партизанской психологии, требовавшей, чтобы штаб был портативным, таким, чтобы все его архивы вмещались в карман («штаб в кармане»). Благодаря этому мы не сохранили почти ни одного из важнейших документов периода партизанской борьбы, и теперь приходится пользоваться единственным и не всегда надежным источником — своей памятью. Указанные выше документы, также не сохранившиеся, были интересны уже потому, что после их опубликования белогвардейская печать подняла дикую кампанию против Ревштаба, требуя от интервентов, до сих пор не выступавших активно против нас, немедленного вмешательства и подавления партизанского движения. Впрочем в этих воплях о помощи белогвардейская власть проявила больше свои слабые стороны: газетная травля давала ясно почувствовать, что наш враг слаб, не рассчитывает на свои силы для борьбы с нами и умоляет о помощи своих покровителей — интервентов.

Читать дальше