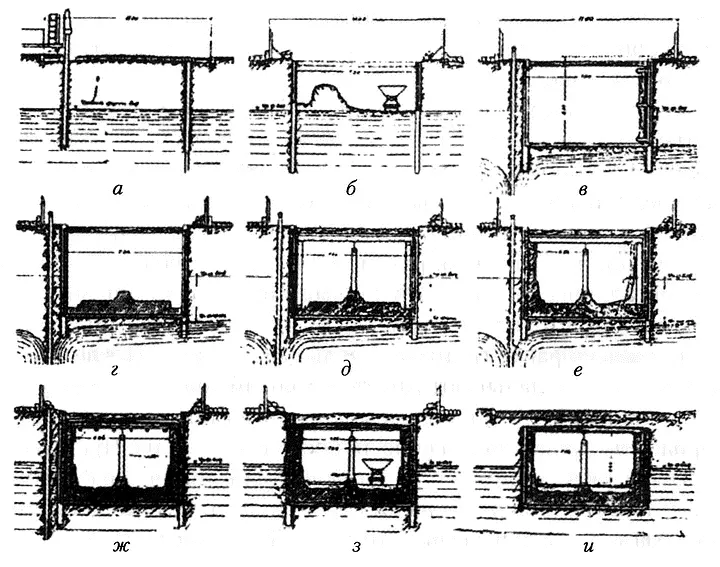

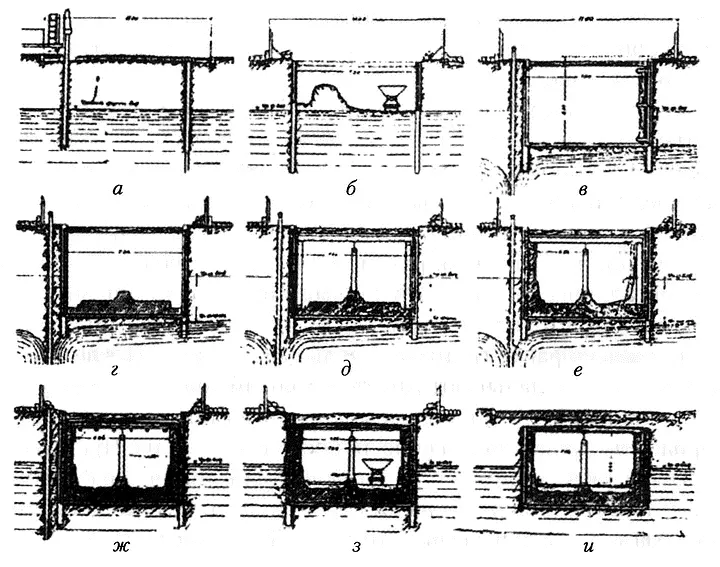

Разновидностью открытого способа является так называемый траншейный способ, с помощью которого можно проводить трассу под фундаментами домов. Сначала прокладываются две узкие траншеи (рис. 2 а), затем бетонируются стены тоннеля (рис. 2, б). Далее траншеи соединяются металлическим перекрытием, покрываемым бетоном и грунтом (рис. 2, в-г). Таким методом подпирают фундаменты домов, под которыми прокладывается трасса. Лишь после этого из тоннеля убирают остальной грунт и бетонируют полотно (рис. 2, д-е) {70} 70 Лопатин П. Первый советский метрополитен. М., 1934. С. 50-51.

.

Иную технологию предлагает горнопроходческий способ, известный также под названием «бельгийского» и «парижского». Прежде всего, вдоль трассы прокладываются вертикальные шахты [5] При сооружении московского метро под шахтой понимали не только вертикальную скважину как таковую, но и весь принадлежащий к ней участок строительства включая горизонтальный тоннель и вспомогательные строительные объекты на поверхности. Трасса метрополитена была разделена на «шахты» (участки закрытой проходки) и «дистанции», на которых работы велись открытым способом. Шахты и дистанции имели сплошную нумерацию. Когда штольни соседних шахт соединялись, шахты объединялись в административном отношении, что выражалось с помощью двойной нумерации (например, «шахта № 13-14»). На тех участках, где прокладывались два отдельных тоннеля для каждого направления движения, параллельная шахта получала приставку «бис», т. е. «вторая», позаимствованную из французского языка (например, «шахта 9 бис»).

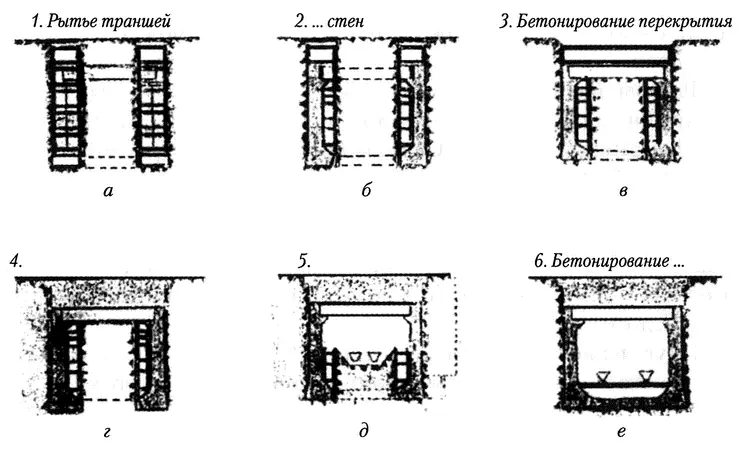

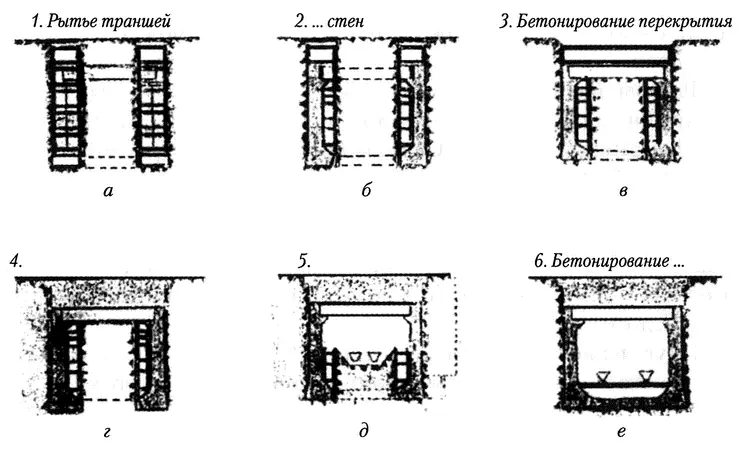

. При достижении глубины, необходимой для строительства тоннеля, от шахты отводятся горизонтальные штольни, которые, как и в горном деле, оснащаются деревянными крепями. Эти работы выполняют проходчики и крепильщики. При так называемом двухштольном бельгийском способе прокладываются одновременно две штольни, одна в верхней части будущего тоннеля, а другая в его нижней части (рис. 3, а). Верхняя штольня («калотта») с помощью деревянного крепежа расширяется на весь диаметр тоннеля (рис. 3, б), затем с помощью опалубки бетонируется сводчатый потолок тоннеля (рис. 3, в-г). Затем, сначала с одной стороны тоннеля, потом с другой, удаляется остаточный грунт («стросс»), а стены укрепляются бетоном или кирпичом (рис. 3, г-е). В последнюю очередь бетонируется тоннельное ложе (рис. 3, ж-з). Горная проходка в Париже велась непосредственно под мостовой, но в принципе этот способ пригоден для гораздо большей глубины.

Рис. 1. Схема прокладки метро открытым способом (Маковский В. Л., Кравиц С. М. Постановления июньского пленума ЦК в действии. Метро социалистической столицы должен быть лучшим в мире// Строительство Москвы. 1923. № 1.С.9).

Рис. 2. Траншейный способ строительства метро (Лопатин П. Первый советский метрополитен. М, 1934. С. 50-51).

Рис. 3. Схема двуштольного («бельгийского») способа прокладки трассы метро (Маковский В. Л., Кравиц С. М. Постановления июньского пленума ЦК в действии. Метро социалистической столицы должен быть лучшим в мире// Строительство Москвы. 1923. № 1. С. 9).

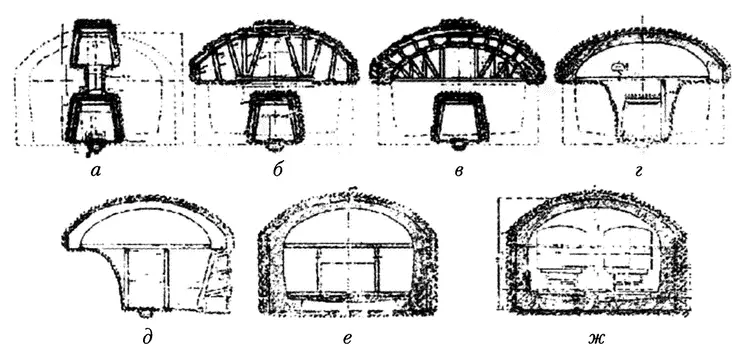

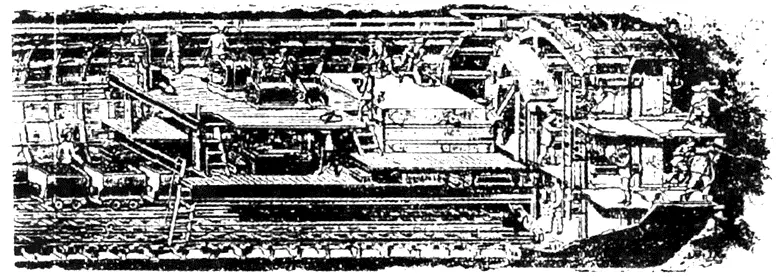

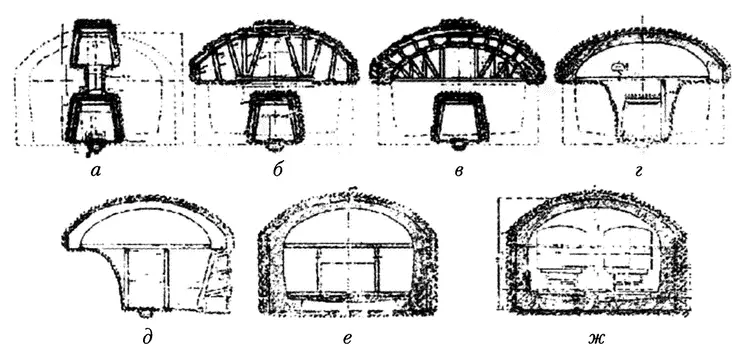

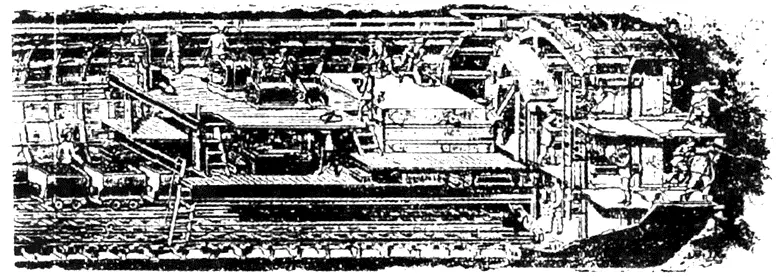

Самым современным, но и наиболее требовательным в техническом плане является щитовой или «лондонский» метод. При этом способе сначала также пробивается вертикальная шахта, затем в ней монтируется буровая машина, основной частью которой является стальной цилиндр («щит»), под защитой которого прокладывается тоннель. После выемки каждого метра грунта щит гидравликой или электрической тягой подается вперед, а освободившееся пространство тоннельной стены закрывается чугунными или железобетонными сегментами (тюбингами). Тюбинги подаются на место с помощью эректоров и соединяются винтами или заклепками (Рис. 4). Щитовой способ проходки особо применяется при строительстве тоннелей на большой глубине.

Рис. 4. Щитовой способ строительства тоннелей (Ротерт П. Метрополитен имени Л. М. Кагановича// Большая советская энциклопедия. Т. 39. М, 1938. С. 209-210).

Горнопроходческий и щитовой способы объединяются общим определением «закрытый метод строительства». Такой метод сооружения метро никак не связан с расположением улиц и уличным движением, а также не препятствует прокладке городских коммуникаций. Масштаб выемки грунта в этом случае меньше, чем при открытом способе. Недостаток же заключается в труднодоступности строительства, поскольку отвод грунта и доставка стройматериалов и машин осуществляется через вертикальные шахты. Рабочие обязаны трудиться под землей. Если метрополитен проложен на относительно большой глубине, пассажиры вынуждены терять время на спуск и подъем с помощью длинных эскалаторов и лифтов.

Читать дальше