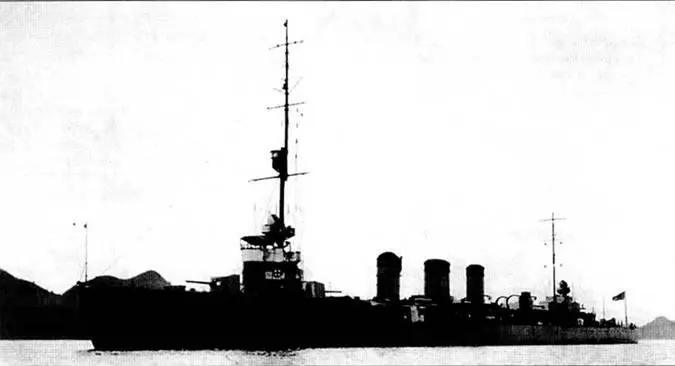

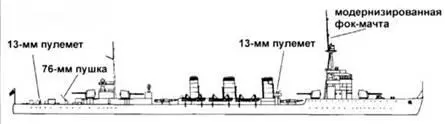

«Тенрю», 1930 г.

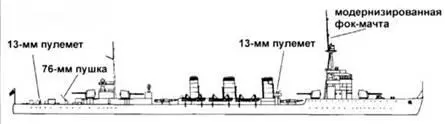

«Тацута», 1941 г.

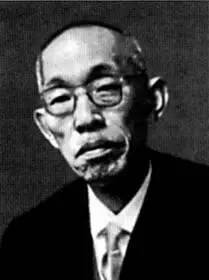

Контр-адмирал Хирага Юзуру слыл среди коллег талантливым и оригинальным конструктором. Его талант и оригинальность мышлении нашли отражение в облике линкоров «Фузо», «Ямаширо», «Мутцу» и «Нагато». Немало г-н Хараго Юзуру потрудился также над проектированием суперлинкоров «Ямато» и «Мусаси», по всемирное признание он получил в качестве главного конструктора экспериментального легкого крейсера «Юбари» и последовавших за ним тяжелых крейсеров нескольких проектов.

Контр-адмирал Фухимото Кикуо принял у г-на Хираги Юзуру пост заведующего отделом кораблестроения Императорского японского флота. Будучи главным кораблестроителем японского флота, г-н Фухимото Кикуо послушно следовал рекомендациям чинов Морского Генерального штаба в отношении усиления мощи артиллерийского и торпедного вооружения кораблей, установки авиационных катапульт при ограничении размеров и водоизмещения кораблей. В результате спроектированные под руководством Фухимото корабли не обладали требуемой остойчивостью. Фухимото не смог пережить катастрофы миноносца «Томоцуру», который по причине малой остойчивости перевернулся в 1934 г.

До появления крейсеров тина «Агано», спроектированных под руководством лейтенанта-коммендера Оэоно Дайсуке. водоизмещение в 5500 т считалось вполне достаточным для легкого крейсера. Обводы корпуса крейсера «Агано». равно как и конструкция в целом, значительно отличались от плен, заложенных в легкие крейсера 20-х годов кораблестроителями Хирагой и Фухимотом. «Агано» стал известным в военно-морских кругах Японии как «корабль модели Фукуда».

На первый взгляд крейсер «Агано» представляется слишком небольшим, недостаточно вооруженным и бронированным в сравнении с крупными американскими легкими крейсерами типа «Кливленд»- В военное время полное водоизмещение «Агано» составляло 8534 т. в то время как полное водоизмещение «Кливленда» определялось 14 131 т. Такое различие в размерах вполне объяснимо. Крейсера типа «Агано» строились как скоростные лидеры эскадренных миноносцев. Изначально эти корабли проектировались под размещение восьми 155-мм орудий в четырех двухорудийных башнях, но затем проект изменили в пользу установки трех двухорудийных башен со 155-мм пушками и двух четырехтрубных торпедных аппарата вместе с катапультой и двумя гидропланами. Крейсера получились исключительно скоростными — скорость полного хода 35 узлов, при этом они несли достаточно мощное артиллерийское, торпедное авиационное вооружение. По своему назначению крейсера типа «Агано» совершенно отличались от «Кливлендов», не имевших торпедного вооружения вовсе и являвшихся в большей степени крейсерами ПВО. Последним легким крейсером, заказанным Императорским японским флотом стал «Оёдо». спроектированный как увеличенный в размерах «Агано» военно-морскими конструкторами Фукудой и Озхоно. Этот легкий крейсер класса «С» отражает изменения в ходе войны, выпавшие на долю японского флота. «Оёда» строился как флагманский корабль дивизии подводных лодок и был оборудован авиационной палубой, напоминавшей палубу авианосца, а также двумя катапультами. Тактика использования подводных лодок в японском флоте радикально отличалась от тактики, исповедуемой германскими U-ботами — никаких одиночных лодок-охотниц или «волчьих стай». Японцы развертывали свои субмарины в завесу на заранее выбранных позициях, а главной задачей японских подводников являлось потопление боевых кораблей, а вовсе не борьба с судоходством противника.

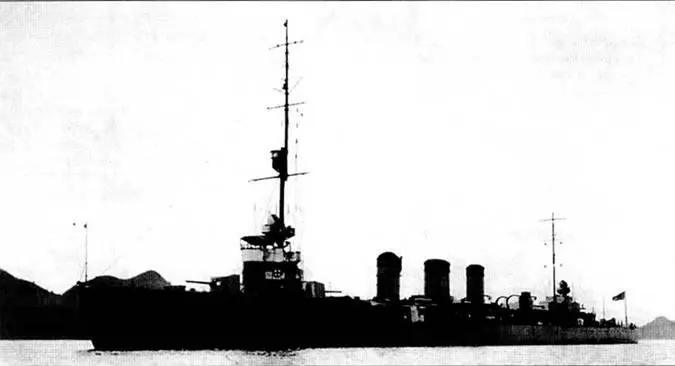

«Тацута» в Йокосуке, 25 августа 1919 г. Снимок сделан вскоре после вступления корабля в строй. Позже одноногая фок-мачта была заменена треногой. Данный легкий крейсер строился в качестве флагманского корабля эскадры эсминцев, но для совместных с новейшими эсминцами операций корабль явно не добирал в скорости. Японский флот нуждался в более совершенных и скоростных легких крейсерах.

Читать дальше