Управление крупным государством невозможно и без хранения информации, прежде всего, счетной и учетно-документальной, контрольной. Некоторые исследователи, недооценивая эффективность «узелкового письма», упорно искали у инков письмо «настоящее», графическое, обычно принимая за него токапу – ряды заключенных в квадратные рамки геометрических символов на тканях и ритуальных кубках. Нельзя исключать, что из подобных знаков при благоприятных условиях могла бы развиться письменность, однако конкуренция кипу резко ограничивала сферу употребления токапу.

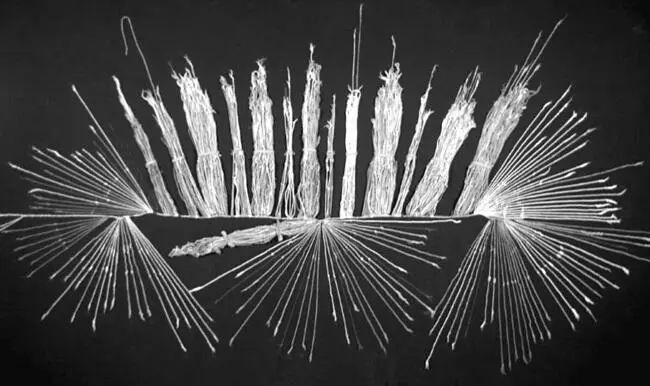

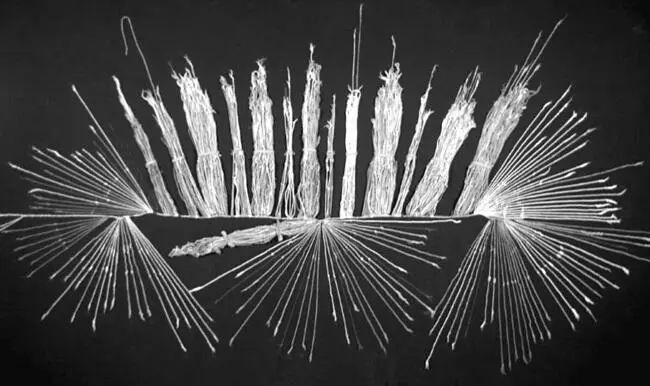

Кипу – узелковое письмо инков

Связки шнурков в качестве мнемонического (оживляющего память) средства, по-видимому, использовались обитателями Нового Света с давних времен. На кипу похож, например, вам-пум североамериканских индейцев. Кипу найдены в погребениях культуры уари на побережье Перу (VII век н.э.), но вряд ли перед нами самые ранние их образцы. С помощью кипу было легко закодировать и фиксировать любую информацию числового характера по категориям (скот, воины, бронзовые палицы, сосуды с кукурузным пивом, крестьянские семьи и т.п.) примерно так же, как с помощью фишек геометрической формы это делали обитатели Южной Месопотамии в середине IV тыс. до н.э. Фишки, известные уже на самых ранних оседло-земледельческих поселениях Передней Азии, никем «индивидуально» не изобретались, их наборы постепенно усложнялись по мере надобности. В итоге, как принято думать, шумеры, используя оттиски фишек на глине и добавив затем некоторое число иконических знаков, создали древнейшее в мире письмо. В дальнейшем, после дополнительных усовершенствований, этим письмом стало возможным записать и художественные тексты. Но это было лишь побочное и неожиданное использование знаков, предназначенных главным образом для другой, более утилитарной цели. По мнению некоторых специалистов, употребление кипу тоже не всегда ограничивалось чисто прикладной областью: кольцевой шнурок с направленными во все стороны от центра нитями-лучами напоминает космологическую схему древних перуанцев с расходящимися от главного святилища линиями – секе. Тем не менее главное достоинство «узелкового письма» заключалось в его пригодности для всякого рода учетных операций, без которых инкское общество, каким мы его знаем, совершенно не могло существовать. Лишь благодаря кипу действовала и служба гонцов-часки. Подсчитано, что на пути от Кито до Куско эстафету последовательно передавали друг другу как минимум 375 человек (если не вдвое-втрое больше). После такого количества пересказов устная информация могла быть искажена до неузнаваемости. Неся же кипу, гонец должен был лишь помнить, к какой категории относится сообщение и кому оно адресовано.

Достигнув Перу, испанцы поражались отсутствию некоторых с их точки зрения элементарных и самоочевидных навыков, инструментов и изобретений, например, незнакомству индейцев с плавкой железа, кузнечными мехами, пилением и сверлением и т. п. Неисторичность такого взгляда сегодня очевидна, поскольку цивилизацию Центральных Анд допустимо сравнивать не с европейской средневековой, а лишь с древневосточными. Значительный и неуклонный технологический прогресс древнего Перу в предшествовавшие конкисте тысячелетия несомненен. Перейдя от охоты и собирательства к земледелию, скотоводству и рыболовству, освоив ткачество, производство керамики и металлургию меди, а затем – бронзы, индейцы Центральных Анд открыли для себя ранее неизвестные способы эксплуатации окружающей среды. Разработка методов длительного хранения пищевых продуктов, перевозка грузов по суше на ламах, а по морю – на бальсовых плотах, создание системы передачи информации во времени (с помощью кипу) и в пространстве (служба гонцов-часки) позволили добиться высокой эффективности в использовании ресурсов. Прогресс хозяйства и технологии обеспечил рост населения, появление все более крупных коллективов людей, связанных решением общих задач, поддерживающих между собой все более тесные и постоянные связи. Подобный путь развития закономерно вел к усложнению социальной организации.

Обратимся теперь ко второму из поставленных в начале главы вопросов и посмотрим, как по материалам археологии менялись характеристики коллективов, населявших Центральные Анды между 3000 г. до н.э. и 1500 г. н.э.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу