Великий князь Александр Михайлович говорил: «Воздушный флот России должен быть сильнее воздушных флотов наших соседей. Это следует помнить каждому, кому дорога военная мощь нашей Родины (1912).

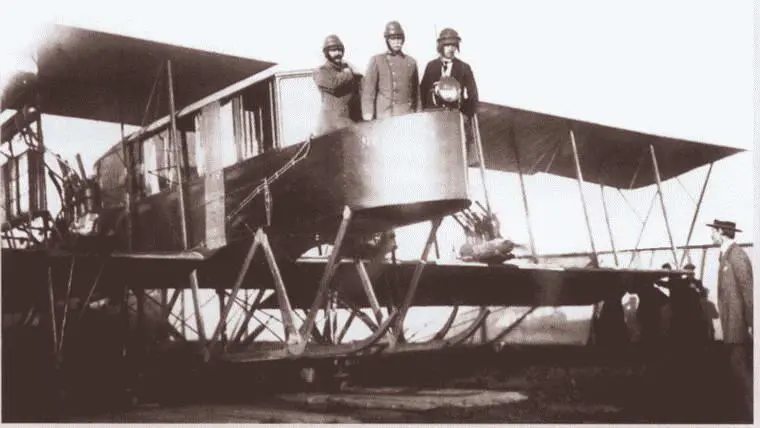

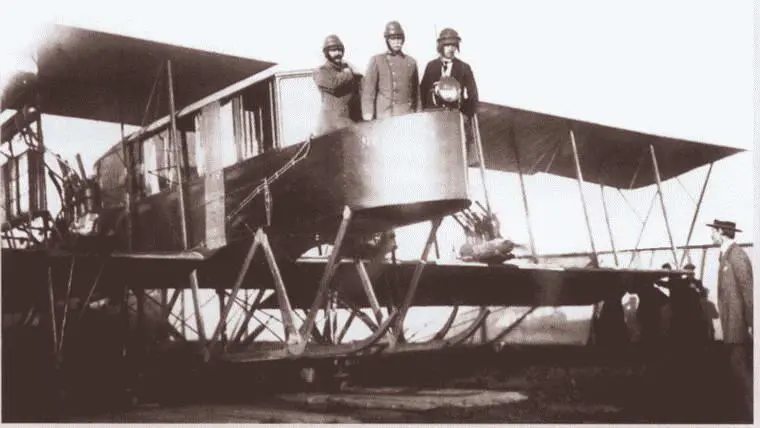

Двухмоторный самолет. В центре — авиаконструктор И. Сикорский

Весомый вклад в покорение воздушного океана внесли первые летчики земли русской: М. Н. Ефимов, С. И. Уточкин, Н. Е. Попов, А. А. Васильев, женщина-пилот Л. В. Зверева.

Воздушный флот России как род военно-воздушных сия страны включал органы военного управления, авиационные и воздухоплавательные соединения, части, заведения, учреждения, предприятия. В конце 1917г. состоял из более 300 соединений и частей, которые включали 14 авиационных дивизионов, 91 авиаотряд, эскадру кораблей «Илья Муромец» (четыре боевых отряда), 87 воздухоплавательных отрядов, 32 гидроотряда, 11 авиационных и воздухоплавательных школ, дивизион корабельной авиации, восемь авиационных парков, а также поезда-мастерские, авиабазы, воздухоплавательные парки и так далее.

На начало Первой мировой войны Императорский военно-воздушный флот имел 263 самолета и являлся самым многочисленным как среди государств Антанты, так и среди Центральных держав (при этом в 1910 году численность ВВФ Российской империи составляла всего 7 самолетов). К октябрю 1917 г. количество самолетов возросло до 700 (для сравнения: на тот же период Австро-Венгрия располагала 622 самолетами, Великобритания —1758). В самом начале Первой мировой войны большой российский воздушный флот использовался в основном только для разведки и корректировки артиллерийского огня. Однако скоро начались первые воздушные бои. Развитие вооруженных сил сдерживала слабость материальной части, особенно моторостроения — промышленность сильно зависела от поставок авиационных компонентов из-за рубежа. Весь авиационный парк состоял из устаревших иностранных моделей.

Самолет-разведчик

Великий князь Александр Михайлович

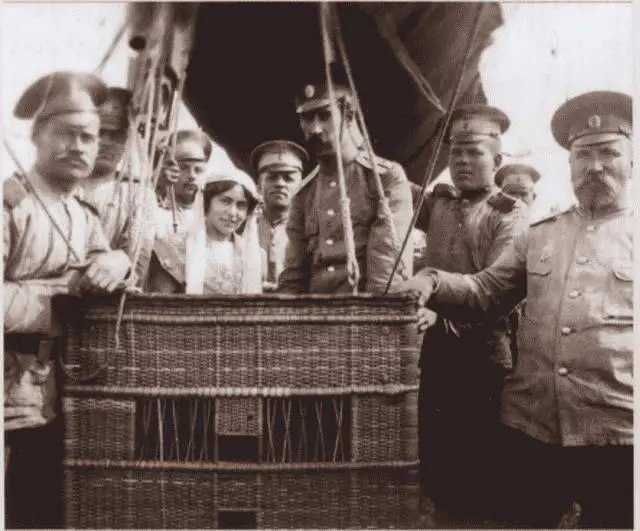

В гондоле аэростата

Утверждают, что русская армия была «одной из сильнейших в Европе и во многих отношениях подготовленной лучше своих противников». Вряд ли с таким заявлением можно согласиться. Если судить по числу штыков, то Россия имела величайшую в мире армию (1,4 млн. человек). Но ведь сила армии складывается не только из числа солдат и офицеров, а из множества компонентов. Военный министр Д. А. Милютин в «Воспоминаниях» отмечал, что сокращение военной сметы «должно иметь известный предел» и что дальнейшие сбережения в бюджете необходимо обратить на удовлетворение насущных нужд Военного ведомства и на некоторые новые расходы, которые «долго откладывать решительно невозможно». В их числе министр называл: улучшение крайне скудного содержания военнослужащих, в особенности строевых офицеров, повышение качества обеспечения армии, хозяйственные расходы, постройка казарм, перевооружение войск, усовершенствование крепостей и т. д. Большое значение приобретали тяжелая артиллерия, пулеметы, связь, техника и прочие средства. Россия опоздала в полной мере подготовиться к схватке. Правительство утвердило программу перевооружения армии на сумму в 1,1 млрд. руб., но это сделано лишь к 1914 г. Программа развертывания вооружений решительно запоздала, ибо утверждена царем буквально накануне войны — 22 июня 1914 года. Кроме того, на эти цели была необходима сумма в два раза большая.

Символична и дата, в тот день в 1941 г. Германия вероломно напала на СССР. Генерал А. Деникин отмечал, что русская армия оставалась «в полном смысле беспомощной» до 1910 г. и только в самые последние перед войной годы работа по восстановлению и реорганизации русских вооруженных сил «подняла их значительно». Так что не только «красные историки», к числу которых Акунов причислил Н. Н. Яковлева, яркого историка советской волны, дали невысокую оценку нашей правящей элите…

Читать дальше

![Юджин Роган - Падение Османской империи [Первая мировая война на Ближнем Востоке, 1914–1920]](/books/26025/yudzhin-rogan-padenie-osmanskoj-imperii-pervaya-miro-thumb.webp)