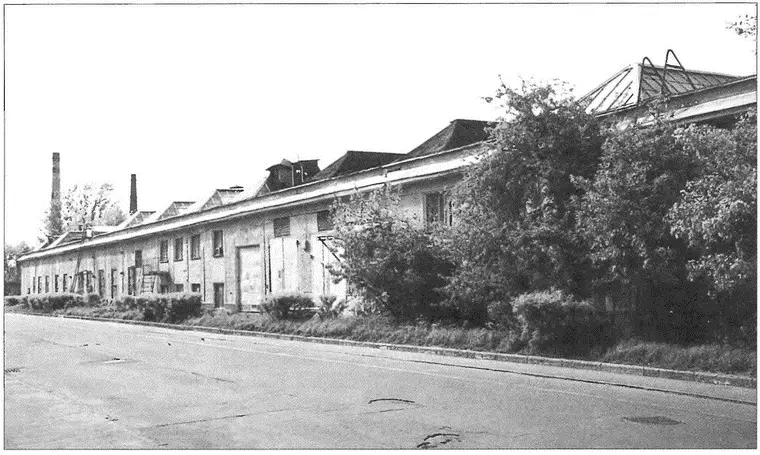

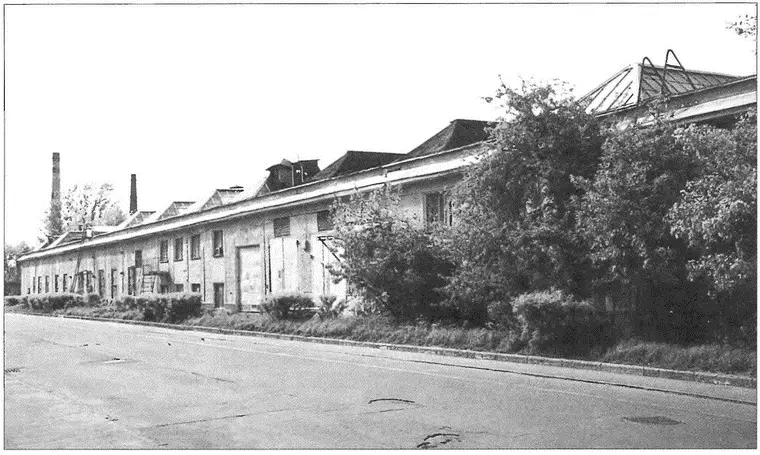

Один из корпусов филевского завода Юнкерса в наши дни. Внешне он не сильно изменился за прошедшие 75 лет

В чем же истинные причины неудачи деятельности Юнкерса в СССР, на которую наша страна возлагала такие надежды?

Несомненно, что в неуспехе концессии во многом виноват сам Г. Юнкерс. Он оказался не вполне честным партнером. Большую часть денег, полученных от советского правительства и германского военного руководства он, вопреки заключенным соглашениям, расходовал не на развитие производства в СССР и улучшение характеристик изготовленных в Филях самолетов, а на нужды своего самолетостроительного завода в Дессау и создание нового авиамоторного завода, на организацию новых коммерческих авиалиний и строительство отделений фирмы в Турции и Швеции. По данным немецких архивных материалов, из 8 млн. золотых марок, выделенных военными кругами Германии на производство боевых самолетов в СССР, фирма «Юнкерс» инвестировала на эти цели только чуть больше 2 млн. {94} Стремясь сохранить монополию на производство металлических самолетов и возможность диктовать цены на эту продукцию, руководство фирмы всячески затягивало организацию научно-исследовательского центра на заводе в Филях и обучение советских специалистов, уклонилось от оказания помощи в налаживании производства дюралюминия и моторов в СССР, отклонило предложение о создании вместо концессионного завода совместного советско-германского авиационного предприятия.

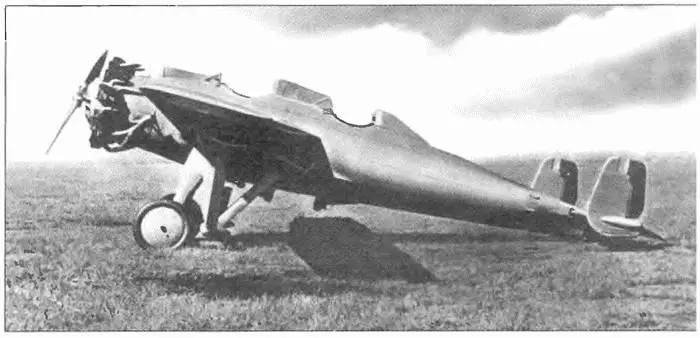

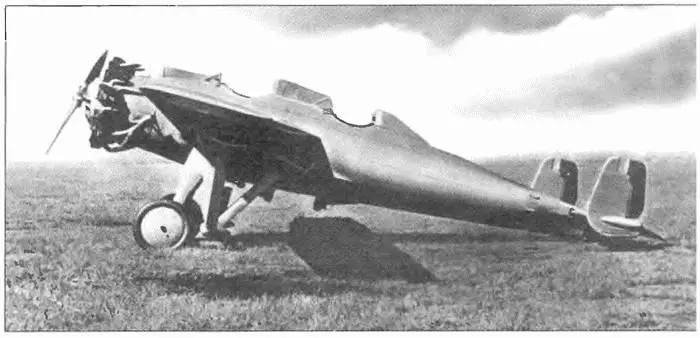

Двухместный многоцелевой самолет Юнкерс К 47. Советский Союз купил для изучения уже после закрытия филевской концессии, в 1930 г.

Определенная доля вины в низкой результативности концессионного договора лежала и на советских руководителях. Это — столь характерные для нашей страны бюрократизм и волокита в решении оперативных вопросов (с жильем для немецких специалистов в Москве, с разрешением таможенных проблем при доставке оборудования из Германии и т. д.), задержка в выдаче «Юнкерсу» нового заказа на самолеты, неуступчивость в финансовых вопросах при обсуждении их с представителями фирмы в 1924-начале 1925 гг.

Однако главная причина расторжения концессии заключалась в том, что к середине 20-х годов в результате политических и экономических изменений в СССР и Германии участие «Юнкерса» в развитии советской авиапромышленности уже не представлялось столь желательным, как несколько лет назад. В Советском Союзе появились предпосылки для самостоятельного развития авиации, которому мешало существование иностранных концессий. Германия после подписания в 1925 г. договора с западными соседями начала развивать экономические отношения с Западом и уже меньше была заинтересована в техническом сотрудничестве с Россией, в том числе и в области авиастроения. Об этом свидетельствуют строки из письма руководителя «Особой группы» Рейхсвера Г. Фишера представителю немецкого военного командования в Москве Г. фон дер Лит-Томсену, написанного в начале 1926 г.: «…из политических соображений мы должны держаться за мысль о предприятии в Филях, но <���…> технические соображения не играют для нас, однако, более той роли, какую они играли в 1922 г. Ввиду того, что мы не хотим вкладывать нового капитала в предприятие в Филях, при обсуждении различных возможностей отпадают те из них, которые означают для нас финансовое бремя». {95}

Рейхсвер перестал оказывать «Юнкерсу» финансовую поддержку, без которой деятельность отделения фирмы в СССР оказалась невозможной.

* * *

Крах предприятия «Юнкерса» в СССР заставил лиц, ответственных за развитие авиации в нашей стране, пересмотреть свое отношение к иностранным концессиям. В докладной записке «Авиатреста» в правительство отмечалось:

«1. Привлечение концессионера признается нежелательным для производства предметов, идущих на военные надобности. Опыт с концессионером Юнкерсом показал, что трудно получить от концессионера самолеты тех систем и качеств, какие требуются для Военного Ведомства. На концессионера тратятся большие деньги в ущерб отечественной промышленности. На постановку производства концессионера требуется такое количество времени, в какое наша промышленность при финансовой поддержке правительства могла бы самостоятельно стать на ноги. При работе концессионера, последний стал бы пользоваться значительным количеством материалов, привозимых им из-за границы (поковки, сталь и т. п.). Таким образом на производстве этих материалов наша промышленность не специализировалась бы и у нас отсутствовала бы металлургическая база. Концессионер всячески отвиливал бы от обучения нашего персонала и не вводил бы в производство разных усовершенствований. Концессионер при всяких обстоятельствах получал бы прибыль на вложенный им капитал, а это ложилось бы большим накладным расходом на каждый произведенный им самолет или мотор. А главное, на случай военных осложнений мы навряд ли могли бы использовать в полной мере концессионное предприятие.

Читать дальше