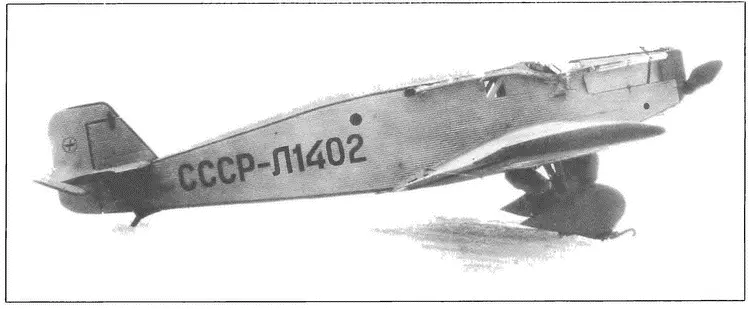

В 1929 г. на поплавковом варианте ПС-4 была осуществлена арктическая воздушная экспедиция. Ее целью являлось изучение возможности аэронавигации вдоль северного морского пути. Экипаж под руководством летчика О. А. Кальвицы совершил облет северного побережья страны от Берингова пролива до устья реки Лены. Экспедиция продолжалась около месяца и была прервана из-за поломки мотора. За это время самолет покрыл расстояние в 5450 км. Позднее два ПС-4 использовались в знаменитой операции по спасению экипажа парохода «Челюскин», раздавленного полярными льдами.

* * *

В 1924 г. встал вопрос о новом заказе «Юнкерсу». Предложенные фирмой новые типы самолетов (одноместный и двухместный истребитель и трехмоторный бомбардировщик) не удовлетворили по своим характеристикам военных и было решено во избежание риска дать заказ на 60 Ju 21с — усовершенствованный вариант построенных ранее в Филях Ju 21с двигателем BMW IVa в 240 л. с. Но Юнкерс заявил, что может согласиться на это только при условии более высоких закупочных цен, т. к. из-за роста производственных расходов в СССР заказ на самолеты по прежним ценам для него невыгоден.

«Грузовик» ПС-4

Действительно, за время, прошедшее с момента заключения концессионного договора, стоимость рабочей силы в СССР возросла более чем в три раза, увеличилась стоимость строительных материалов, транспортных перевозок. Однако советская сторона, ссылаясь на статью 19 договора о неизменности стоимости самолетов до выполнения концессионером полной производственной программы, настаивала на сохранении прежних цен.

Несмотря на длительные дебаты, проблема оставалась нерешенной. 22 января 1925 г. Г. Юнкерс направил в Москву в Главный комитет по концессиям (ГКК) письмо следующего содержания:

«Мне препровождены данные о результатах восьмимесячных переговоров с Управлением Военных Воздушных Сил по поводу нового заказа. По основательной проверке я совместно с моими сотрудниками пришел к убеждению, что принятие и выполнение заказа невозможно по причинам экономического характера.

Ввиду общих результатов протекшей в России работы и, в особенности, бесплодности переговоров последнего года, во мне и моих сотрудниках созрело убеждение, что в настоящее время отсутствует основа для работы моих тамошних предприятий на экономических началах. Непременные предпосылки для такой работы на экономических началах обсуждались так часто, что я считаю возможным в настоящем письме не вдаваться в подробности.

Считая своим долгом довести о положении вещей открыто и откровенно до сведения Главного Концессионного Комитета, остаюсь, с совершенным почтением, Гуго Юнкерс». {73}

Тогда же, в начале 1925 г., немцы почти полностью остановили производство на заводе и прекратили всякие работы по его модернизации. Численность рабочих и служащих была сокращена с 1100 до 200 человек, большинство немецких специалистов уехало на родину. Встал вопрос о судьбе немецкой авиационной концессии.

Прилет пассажирского Юнкерса G 23 в Москву, 1925 г.

Против продления дальнейших контактов с «Юнкерсом» и за развертывание собственного металлического самолетостроения выступали член Научно-технического комитета Военно-воздушного флота по авиационным материалам И. И. Сидорин и некоторые другие советские ученые-металлурги и авиаконструкторы. Однако руководство Военно-воздушных сил придерживалось иного мнения. В начале 1925 г. А. Л. Розенгольц писал в Революционный Военный Совет СССР: «Несмотря на неудачу в отношении выполнения первого заказа и несмотря на невыполнение концессионером ряда существенных обстоятельств, считаю, что концессия Юнкерса имеет для Военного Ведомства серьезное значение и что необходимо принять меры к тому, чтобы по возможности концессионного договора с Юнкерсом не разрывать». {74} При этом он указывал на тяжелое состояние, в котором находится советская авиапромышленность и на сложности производства отечественного дюралюминия в промышленных масштабах.

Мнение военных оказалось решающим: 24 января 1925 г. на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) было принято решение о желательности сохранить немецкую авиастроительную концессию. При этом, однако, подчеркивалась необходимость принять все меры для более плодотворной работы Юнкерса в СССР. {75}

Читать дальше