Использование немецких «Аргусов» принесло заслуженный успех авиаконструктору И. И. Сикорскому. В отличие от многих приверженцев легкомоторной авиации, он был одним из основных сторонников концепции, что для устойчивости в воздухе самолет должен быть тяжелым и иметь мощный двигатель. В марте 1911 г. Игорь Иванович привез из Германии мотор «Хильц» в 45 л. с. для самолета С-3А и 50-сильный «Аргус» I для С-5. Начиная с самолета С-6А, конструктор стал использовать более мощные «Аргусы» II в 100 л. с. Они стояли на С-6Б, С-10 Гидро, С-1 Обис (С-10В) и первых в мире тяжелых многомоторных самолетах «Русский витязь» и «Илья Муромец». Немецкие «Аргусы» обеспечили победу самолету Сикорского в конкурсе военных аэропланов 1912 г. и способствовали успеху конструктора в создании тяжелой авиации.

С началом первой мировой войны поставки немецких двигателей в Россию прекратились. На самолеты «Илья Муромец» попытались поставить французские моторы «Сальмсон» и английские «Санбим», но летные данные ухудшились. В результате летом 1915 г. в авиационном отделе РБВЗ под руководством инженера В. В. Киреева был разработан рядный 6цилиндровый двигатель воздушного охлаждения РБВЗ-6 в 150 л. с. по типу «Аргуса» в 140 л. с. Этот мотор строили серийно, к осени 1916 г. на русских заводах ежемесячно выпускали по 10–15 моторов. {54} Их ставили на различные модификации «Муромцев».

В 1916 г. в г. Александровске Запорожской губернии (ныне Запорожье) организовали моторостроительный завод «Дюфлон и Константинович» (Дека). По замыслу он должен был обеспечивать самолеты русской армии моторами по типу трофейных «Мерседесов» в 100 л. с. и «Бенц» в 150 л. с. В 1916–1917 гг. на заводе под руководством инженера Воробьева занимались выпуском рабочих чертежей двигателя М-100 по типу 100-сильного «Мерседеса». В работе принимал участие студент В. Я. Климов, впоследствии Генеральный конструктор авиадвигателей. До конца 1917 г. завод не успел организовать серийный выпуск моторов. {55}

Оценивая влияние немецкого самолето- и двигателестроения на развитие русской авиации в 1910–1914 гг., нетрудно убедиться, что самолеты немецкой конструкции не сыграли сколько-нибудь заметной роли в развитии российской авиации и не оказали существенного влияния на развитие отечественного самолетостроения. Наоборот, немецкие двигатели использовались достаточно широко и обеспечили успех ряду оригинальных русских аппаратов, в первую очередь, многомоторным самолетам И. И. Сикорского. Забегая вперед, отметим, что подобный «расклад» повторился и в начале 30-х годов, когда в СССР начался серийный выпуск лицензионных моторов BMW VI, известных у нас под маркой М-17, и во второй половине 40-х годов, когда советская промышленность освоила производство копий немецких турбореактивных двигателей Jumo 004 и BMW 003.

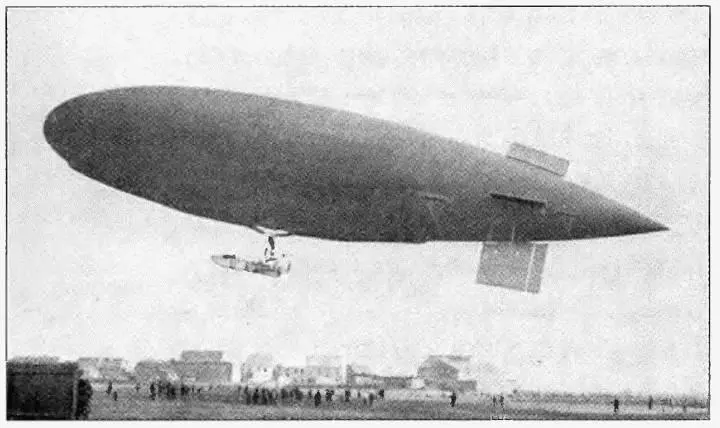

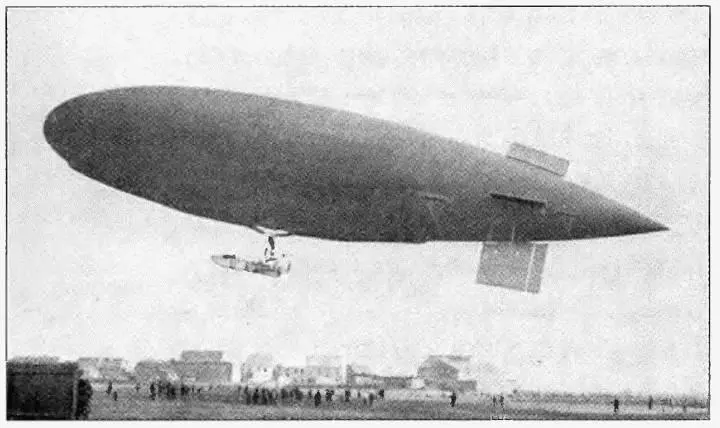

Дирижабль «Парсеваль XIV» («Кондор»)

В начале XX века в Европе появились первые управляемые аэростаты, пригодные для практического применения: в Германии жесткой (Цеппелин) и мягкой (Парсеваль) конструкции, во Франции — полужесткой (Лебоди). В 1906 г. Главное инженерное управление намечало купить за границей десять различных дирижаблей, но средств тогда не нашли. Только в 1910 г. Россия приобрела четыре импортных дирижабля: три во Франции и один в Германии — «Парсеваль VII» (PL-7).

Создавая в 1906–1917 гг. дирижабли все увеличивающихся размеров, от 2800 м 3(PL-1) до 31 500 м 3(PL-27), Август фон Парсеваль сумел обойтись минимумом жестких деталей. Такие ответственные детали как киль, воздушные рули, и даже воздушные винты он сумел сделать матерчатыми. Жесткость, необходимая в полете, достигалась накачиванием воздуха под давлением, а лопасти винтов становились жесткими под влиянием центробежной силы при запуске двигателей. В 1911 г. военный воздухоплаватель А. И. Шабский отмечал, что «аэростаты Парсеваля сравнительно с другими системами обладают многими преимуществами. Значительно большая грузоподъемность (нет лишних тяжелых частей), выдающаяся скорость хода (до 55 верст в час), быстрота и удобство сборки, разборки и перевозки, продолжительность хода — делают их весьма ценными аэростатами в применении к военным целям. <���…> Последние экземпляры (№№ VI–VII–VIII) имеют объемы 5000–8000 куб. м.; скорости же, проявленные ими, достигают 14–16 метров в секунду (48–55 верст в час). Эти скорости в настоящее время являются максимальными для всех систем». {56}

Читать дальше