Два других экземпляра самолета ЕФ-126 привести в летное состояние и после одного-двух контрольных полетов с запуском двигателя предъявить до 1-го октября с/г. к сдаче Г. К. НИИ ВВС ВС.

2. Летные испытания самолета ЕФ-131 № 1, согласно утвержденной мною программе, закончить в октябре месяце с/г.; отчет об испытаниях представить мне к 1 ноября с/г.

…Предупреждаю о Вашей личной ответственности за выполнение указанного строго в установленные мною сроки». {353}

Но и эту программу не удалось выполнить. В октябре 1947 г., в связи запретом на пребывание иностранных специалистов на объектах, ведущих работу секретной тематики, испытания немецких самолетов в ЛИИ было приказано прекратить, а самолеты и самих специалистов вернуть на завод. Несколько месяцев EF-126 и EF-131 простояли на аэродроме под снегом. В результате, как выяснилось при осмотре, многие резиновые детали и элементы электропроводки пришли в негодность и требовали замены. На переборку и ремонт ушло несколько месяцев.

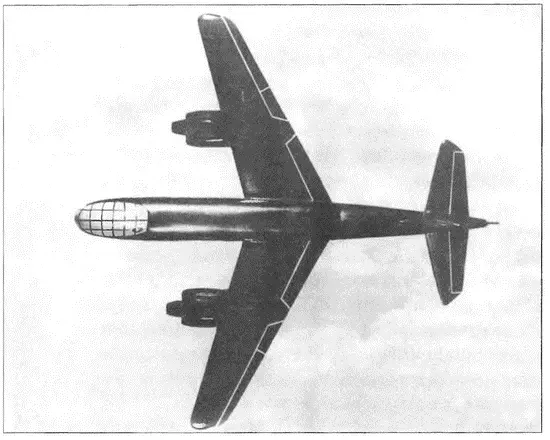

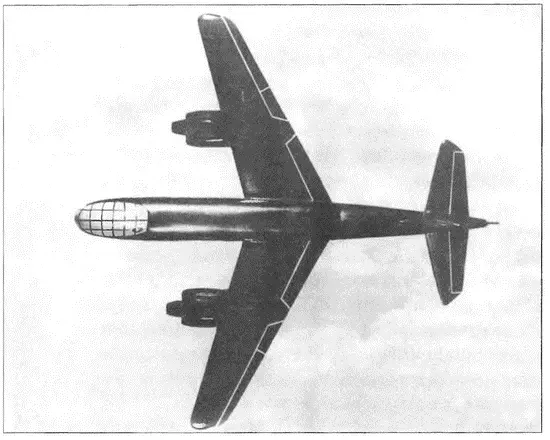

EF-131 — первый реактивный бомбардировщик, испытанный в СССР

В мае 1948 г. два EF-126 перевезли на подмосковный военный аэродром в Теплом Стане и произвели их наземные испытания. Из-за отсутствия самолета-буксировщика полетов не выполнялось. В июне закончилась подготовка к испытаниям бомбардировщика EF-131, которые должны были проходить на этом же аэродроме. Но начать их не успели: 21 июня 1948 г. приказом Министра авиационной промышленности работы по этим самолетам были прекращены. {354}

Тогда же постановлением Совета Министров отменили разработку наиболее перспективного из немецких самолетов — дальнего бомбардировщика EF-132.

Напомню, что в соответствии с намеченной ранее программой опытного самолетостроения постройка двух экземпляров EF-132 должна была завершиться к сентябрю 1948 г. В 1947 г. по указанию МАП проект самолета переработали под отечественные двигатели АМ-ТРДК-01. К началу 1948 г. близилось к завершению изготовление макета, шло рабочее проектирование отдельных частей самолета и производственной оснастки. Некоторые системы и агрегаты — шасси, стрелковые турельные установки — были заказаны другим заводам. В аэродинамической лаборатории завода выполнили продувки модели самолета. Однако в целом темп работ отставал от намеченного. Стало очевидно, что начать испытания машины в срок не удастся.

Решение о прекращении испытаний немецких реактивных самолетов было вызвано появлением в СССР нового поколения ТРД с лучшими, по сравнению с немецкими двигателями, характеристиками: АМ-ТРДК-01 конструкции А. А. Микулина и ТР-1 конструкции AM Люльки. EF-131 с «гроздями» маломощных «Jumo» под крыльями и EF-126 с ненадежным и неэкономичным ПуВРД представляли собой уже устаревшие машины.

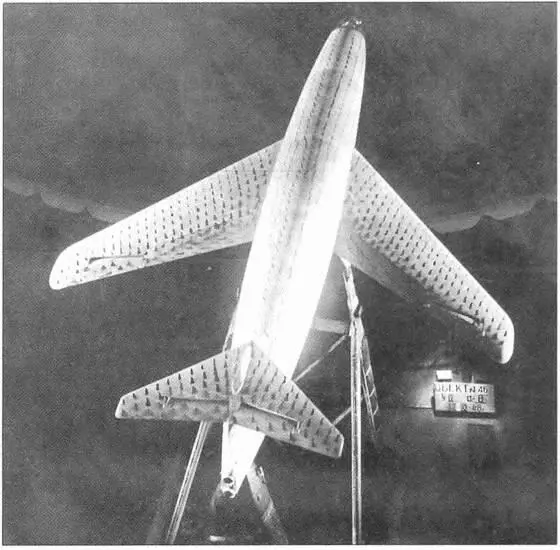

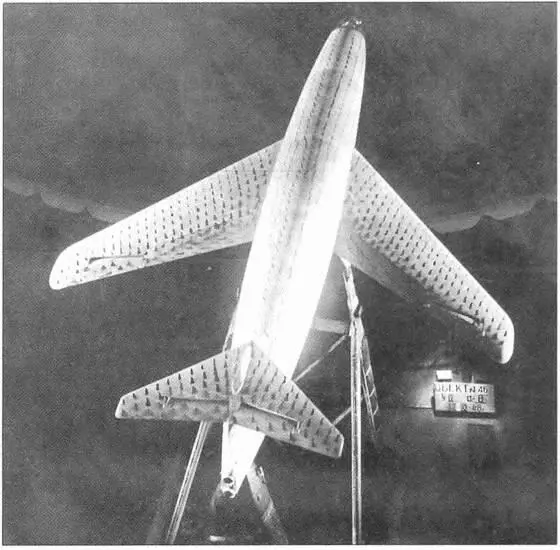

Исследование самолета «346» в аэродинамической трубе ЦАГИ

График работ по экспериментальному самолету фирмы «Зибель» также не удавалось выдержать. Много времени ушло на доработку самолета на основе рекомендаций, полученных при продувке машины в ЦАГИ. Аэродинамические исследования в натурной трубе Т-101 показали, что из-за стреловидности на больших углах атаки происходит интенсивный срыв потока с концов крыла, быстро распространяющийся на всю его поверхность и приводящий к потере устойчивости. Этого следовало ожидать, т. к. по всему размаху стояли профили одного типа, что нежелательно для стреловидного крыла. Для устранения указанного недостатка на верхней поверхности крыла второго (летного) экземпляра EF-346 установили четыре вертикальных гребня, препятствующих перетеканию потока вдоль размаха.

Модель самолета была испытана также в первой в СССР скоростной аэродинамической трубе Т-106. Выяснилось, что на околозвуковых скоростях возможна потеря эффективности органов управления. Это вновь заставило дорабатывать конструкцию. Модификации подверглась и гермокабина самолета, исследованная в термобарокамере ЛИИ.

После окончания аэродинамических экспериментов экземпляр, доставленный в 1946 г. из Германии, прошел испытания на статическую прочность.

Для снятия параметров в полете сотрудники ОКБ-2 создали бортовую регистрирующую установку, рассчитанную на замер одновременно 36 характеристик. На заводе также смонтировали стенды для испытаний ЖРД. Однако горючее для ракетного двигателя удалось получить только в конце 1947 г. Испытания и доводка силовой установки самолета велись в течение всего 1948 г.

Читать дальше