В целом логике Аристотель посвятил несколько трудов, в том числе книги «Категории», «Об истолковании», две книги «Аналитики», две книги «Второй аналитики, или Трактата о доказательстве», «Трактат о диалектике» и работу «О софистических опровержениях». Все эти сочинения известны теперь под общим названием аристотелевского «Органона».

Средневековые философы придавали особое значение учению Аристотеля о душе. Он полагал, что душа есть у всех живых организмов. Но что касается человека, то от души животного она отличается тем, что обладает разумом. Другое важное качество души – ее бестелесность. Она является формой и смыслом, но неотделима от тела, потому и невозможно переселение душ. Что касается вопросов нравственности, то они, по Аристотелю, не имеют смысла, если не преследуют практический результат. А всеми страстями и чувствами вполне можно управлять с помощью разума.

Давая общую характеристику философского творчества Аристотеля, историк философии А. Швеглер тонко подметил: «В руках Аристотеля философия потеряла свой национальный эллинский характер и сделалась общечеловеческим достоянием… Философия Аристотеля – это царство наблюдения и трезвой мысли. Он оставил стремление Платона отыскать единство бытия и с любовью стал присматриваться к бесконечному разнообразию окружающих явлений. Его занимали не идеи, а все конкретное и в природе, и в истории, и в окружающем мире».

Вскоре после переезда Аристотеля из Македонии в Афины умерла Пифиада. Он горько оплакивал потерю любимой жены и воздвиг в память о ней мавзолей. Через два года после смерти Пифиады Аристотель женился на своей рабыне, красавице Герпилис, которая родила ему сына Никомаха.

В беседах с учениками и со своим царственным воспитанником Александром Македонским Аристотель часто говорил о том, что после пятидесяти лет умственные силы слабеют, наступает пора, когда человеку надо пожинать то, что раньше посеял. Так поступил и сам философ. Он жил размеренной жизнью, писал одно за другим свои сочинения, терпеливо объяснял ученикам особенности своей философии. И хотя Аристотель, как истинный мудрец, держался в стороне от политических событий, но после смерти Александра Македонского его пребывание в Афинах становилось небезопасным. Не имея никаких других причин для изгнания мудреца, афиняне ничего лучшего не придумали, как обвинить его в непочтении к богам. Опасаясь повторить судьбу Сократа, Аристотель уехал в Халкиду, где умер в 322 г. до н. э. от наследственной болезни желудка.

Тело философа было перевезено в его родной город Стагиру, где сограждане воздвигли роскошный мавзолей, носивший его имя. Он просуществовал долгие годы, но все же не устоял перед безжалостным временем. А вот памятник нерукотворный оказался неподвластным не только векам, но и тысячелетиям, обессмертив имя великого мыслителя античности в памяти последующих поколений. Недаром же на здании Национальной академии наук в Вашингтоне выгравированы слова Аристотеля: «Искать истину – легко и трудно, ибо очевидно, что никто не может ни целиком ее постигнуть, ни полностью не заметить, но каждый добавляет понемногу к нашему познанию природы, и из совокупности всех этих факторов складывается величественная картина».

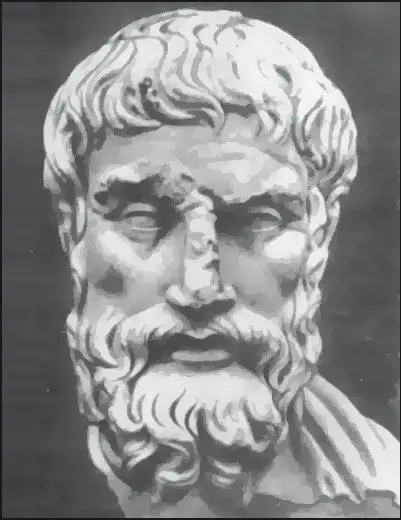

Эпикур

(341 г. – 270 г. до н. э.)

Древнегреческий философ. Основное сочинение: фундаментальный труд «О природе», состоявший из 37 книг (до наших дней не сохранился).

В 306 г. до н. э. один молодой человек, скорее бедный, чем состоятельный, прибыл в Афины, бывшие центром эллинистической мудрости, и с помощью друзей купил небольшой сад. В этом уютном саду, полном цветов и редких растений, он собрал слушателей и стал учить их прекрасной науке философии.

Так возник эпикурейский Сад, одна из лучших школ в Древней Греции во главе с ее основателем Эпикуром. Он жил и преподавал здесь до последнего дня, когда семидесятилетним, тяжело больным старцем подвел окончательный итог своей жизни и трудам. А жизнь эта была поистине удивительной.

Эпикур родился в 341 г. до н. э. в семье супругов Неокла и Херестраты и мог гордиться предками по отцовской линии, имевшими знатное происхождение. Вырос он на Самосе, где в те времена располагалось поселение афинян. Отец Эпикура не был богатым человеком, и ему с трудом удавалось содержать и воспитывать четырех сыновей. Но грамоту и счет Неокл знал отлично, что позволило ему преподавать в местной школе, где, кстати, учились и его сыновья.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу