Среднее крыло имело аналогичную двух-лонжеронную конструкцию с полотняной обшивкой. Каждая консоль была расчалена тремя парами расчалок.

Горизонтальное оперение состояло из неподвижного стабилизатора и руля высоты. Увеличение размаха горизонтального оперения до половины размаха нижнего крыла привело к установке на хвостовой части фюзеляжа рамы для крепления расчалок. Руль высоты состоял из двух половин и навешивался на задней кромке стабилизатора. На каждой половине руля высоты имелись по две качалки, к которым подходили тросы управления.

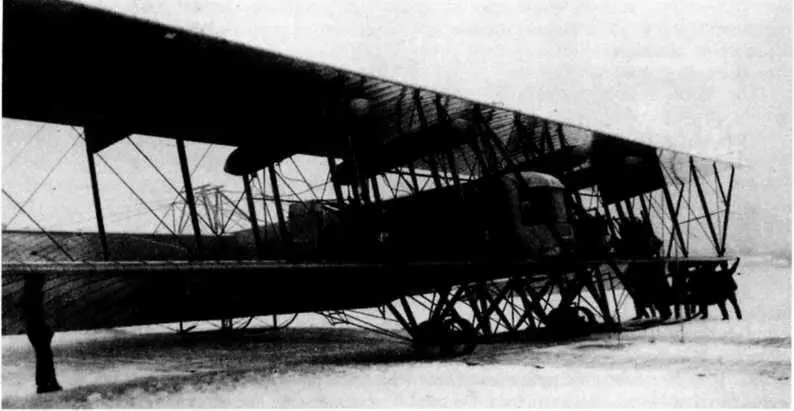

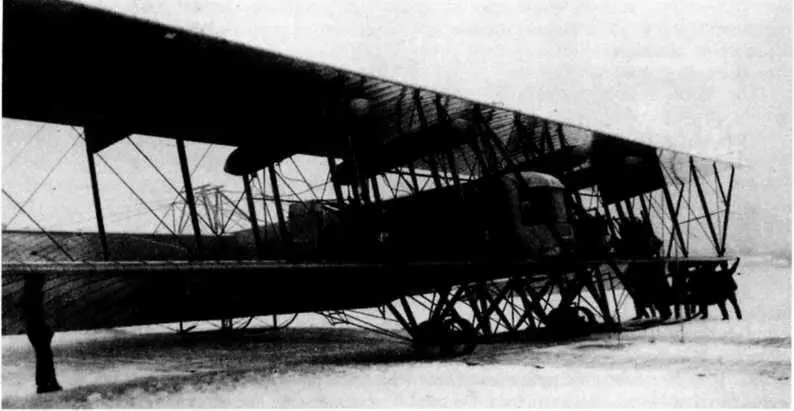

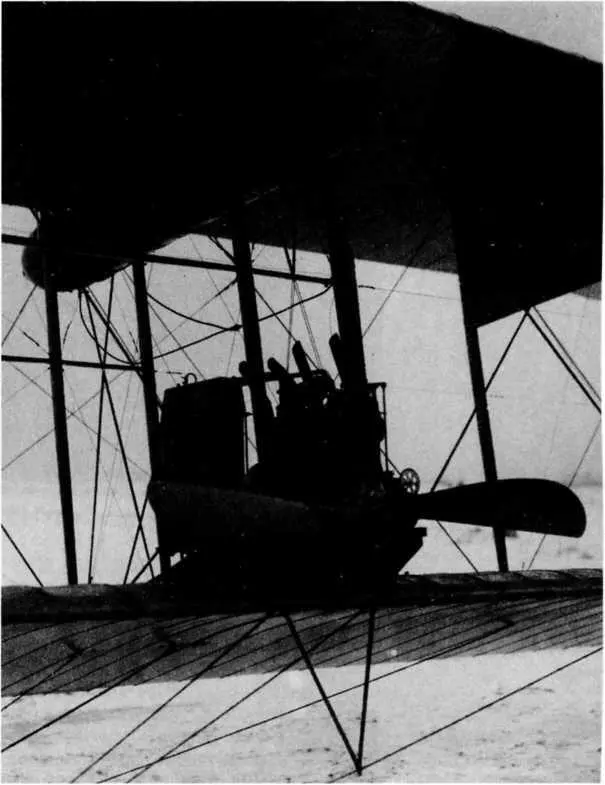

№ 107 со средним крылом. Запуск моторов

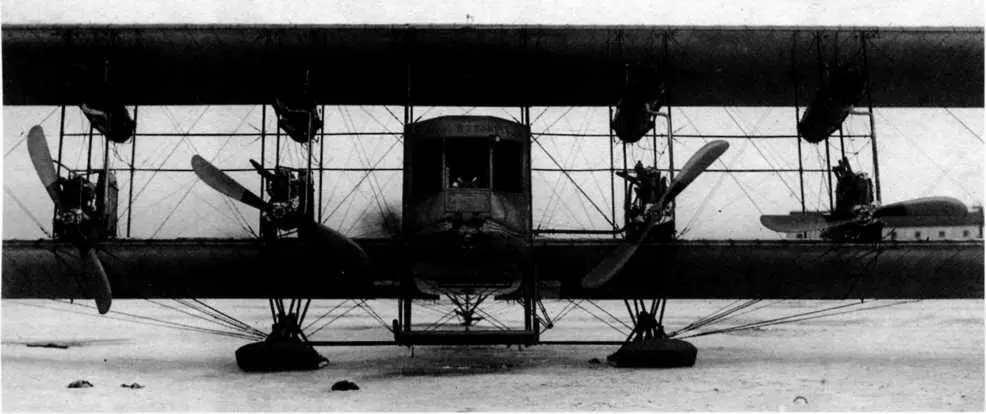

Хвостовая часть аэроплана № 107

Вертикальное оперение в отличие от «Русского Витязя» состояло из трёх цельноповоротных рулей направления. Центральный руль несколько больших размеров навешивался на задней кромке фюзеляжа, боковые рули — на специальных стойках. Центральный руль не имел профиля, боковые рули имели вогнуто-выпуклый профиль и устанавливались выпуклой частью к центральному рулю. При остановке двигателей по одному из бортов на руле возникал парирующий разворот момент. Качалки рулей направления крепились на центральном руле направления. Троса управления подходили к этим качалкам, а задние кромки боковых рулей были связаны тягами с задней кромкой центрального руля. Такая кинематическая связь обеспечивала совместное отклонение всех трёх рулей.

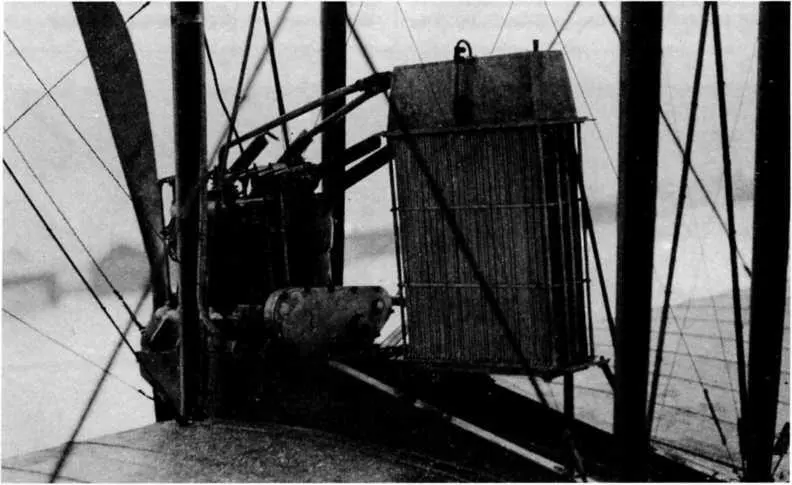

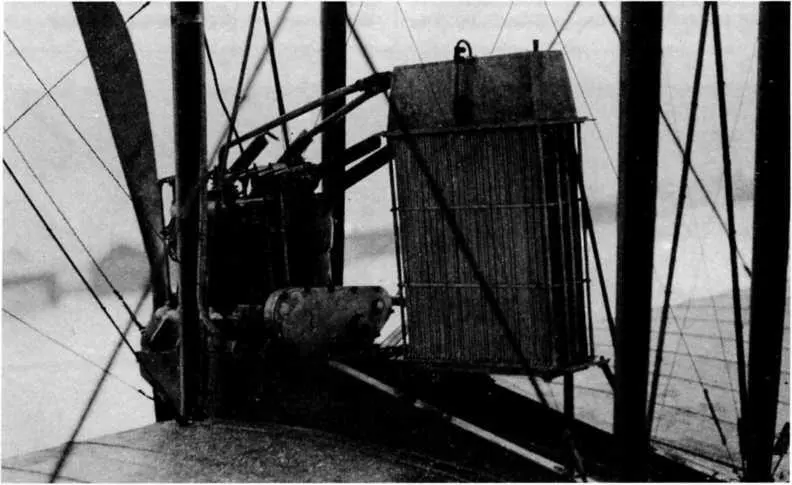

Силовая установка состояла из четырёх рядных двигателей жидкостного охлаждения «Аргус» As.II по 100 лошадиных сил. Плоские радиаторы прямоугольной формы устанавливались вертикально с правой стороны каждого двигателя по потоку. Такая установка уменьшала сопротивление, но делала условия обдува теплообменника радиатора не оптимальными.

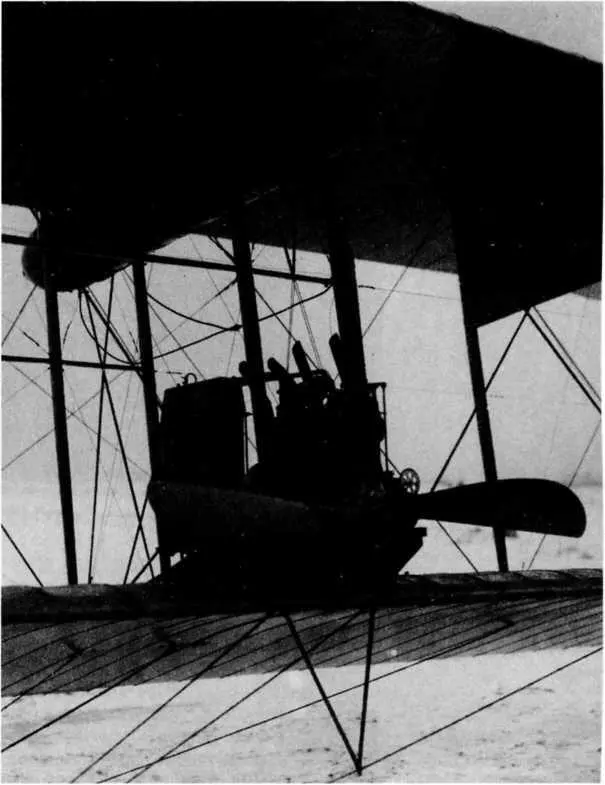

Мотор «Аргус» As.II мощностью 100 л.с.

Мотор «Аргус» As.II и радиатор. Вид сзади

Над каждым двигателем устанавливался индивидуальный паяный топливный бак из латуни с оживальными заострёнными концами. В передней части каждого бака размещался отсек для масла. Топливо и масло поступали в двигатели самотёком.

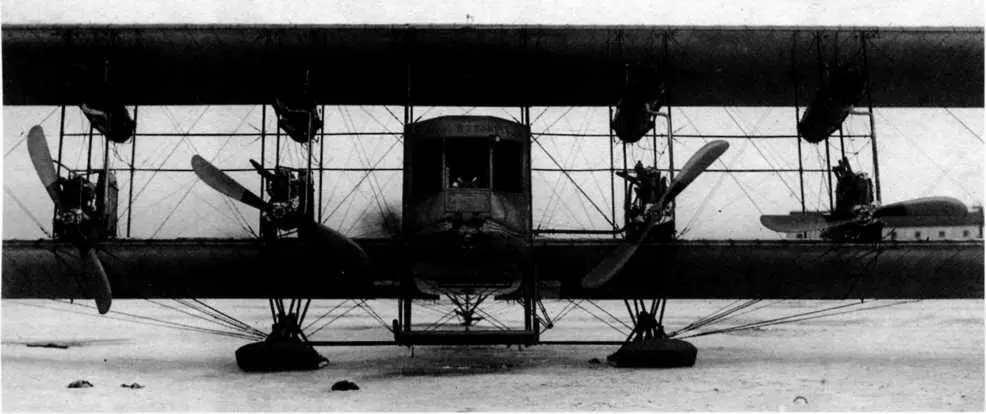

Шасси самолёта состояло из двух длинных подфюзеляжных и двух коротких подкрыльевых полозьев, установленных на N-образных стойках. Подфюзеляжные стойки были одинарными, подкрыльевые — парными V-образными (при виде спереди). На подкрыльевых полозьях устанавливались тележки с парой сдвоенных колёс. Амортизация — резиновая шнуровая. В сравнении с «Русским Витязем» конструкция хвостовой опоры была изменена. Вместо «санок» был установлен ясеневый костыль классической конфигурации.

Снизу на носовой части был закреплена фигура распластавшего крылья двуглавого орла. Подобное носовое украшение было предписано для установки на всех воздушных судах Российской империи, но именно на «Муромце» смотрелось особенно органично.

В таком виде самолёт был собран в заводском ангаре на Корпусном аэродроме, и в ноябре его выкатили на поле. Начались пробежки, которые показали, что самолёт обладает вполне достаточной подъёмной силой, устойчивостью и управляемостью. Сикорский решился снять установленное «на всякий случай» среднее крыло. Одновременно была демонтирована нижняя шпренгельная рама, поскольку жёсткость фюзеляжа оказалась выше ожидаемой.

Подкрыльевой полоз с резиновыми шнуровыми амортизаторами тележки колёс шасси

«Илья Муромец» № 107 с носовой фигурой двуглавого орла. Корпусной аэродром, 14 января 1914 года

Демонтаж среднего крыла привёл к снижению обшей площади несущих поверхностей и, как результат, к увеличению нагрузки на крыло. Стремясь удержать этот параметр на прежнем уровне, Сикорский пошёл на увеличение плошали стабилизатора. Хорда была увеличена на целый метр и площадь горизонтального оперения составила уже 26,5 % от площади бипланной коробки. Для взлёта и посадки на заснеженный аэродром колёсное шасси заменили лыжным. 10 декабря 1913 года «Илья Муромец» совершил свой первый подлёт. Начался период интенсивных испытаний.

Читать дальше