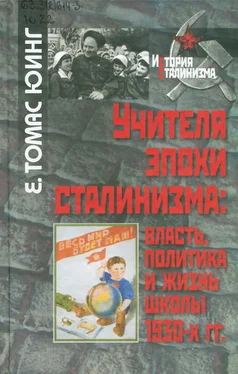

Представленные в этой главе примеры показывают как ограниченность теорий Фуко, так и пределы власти сталинизма. Далеко не все учителя взяли на вооружение эти дисциплинарные стратегии, и не всегда школьные классы жили по тоталитарным законам. Еще важнее интерпретация учителями господствовавших дисциплинарных стратегий. Как показано в этой главе, учителя не всегда были верными слугами властей, и не о них расплывчатые теории Фуко. Учителями руководили профессиональные интересы, и часто у них просто были связаны руки. Понимая, что педагогическая деятельность — это не только уроки, не только передача знаний, учителя заботились об общем развитии своих учеников и принимали участие в культурных преобразованиях страны в целом. Им было ясно, что без прилежания, послушания учеников, без порядка в школах невозможно добиться улучшения жизни. Стремление властей установить строгую дисциплину было встречено с энтузиазмом, так как порядок в школах помогал и преподаванию, и обретению учащимися знаний. Но многие аспекты дисциплинарной политики вызывали у учителей неприятие и даже протест.

Учителя часто игнорировали и даже открыто сопротивлялись новым дисциплинарным веяниям. Педагоги скептически отнеслись к ограничению прав учителей, в т. ч. к полному запрету телесных наказаний, к рекомендации властей взять на себя ответственность за жизни детей и заниматься коммунистическим воспитанием на каждом уроке.

Дисциплинарная практика того бурного времени показывает, как порой мешало учителям грубое вмешательство государства и как развивались социальные конфликты в эпоху сталинизма. Будучи проводниками дисциплинарной доктрины сталинизма, учителя тем не менее руководствовались прежде всего интересами дела, хотя и были сильно ограничены в выборе средств. В следующей главе мы рассмотрим, как самые жестокие деяния сталинизма ставили учителей перед непростым выбором между профессиональным долгом и служением власти.

Глава 7.

УЧИТЕЛЯ И ТЕРРОР

В начале 1990 г. советский педагогический журнал «Народное образование» опубликовал небольшие воспоминания учительницы Юлии Львовой. Она рассказала, как в 1930-е гг. прореагировали ученики на сообщение, что одного мальчика исключают из школы после ареста отца:

«Мы были ошеломлены, испуганы. Не успев прийти в себя от этого известия, мы увидели в классе Шуру Пащицкого с белым-белым лицом, он сказал, что его отца ночью тоже арестовали… Шурка — сын арестованного! Враг народа, враг страны не где-нибудь далеко, а вот он — близко: это отец нашего товарища, это рядом с нами!»

Следующим был урок литературы, учитель Николай Викторович начал его «деловито, почти сурово». Но тут «широко открылись двери», вошли «двое в штатском»:

«8-а? — спросил один из вошедших и продолжил: — Кто здесь Александр Пащицкий? Подойдите.

— Пащицкий? — переспросил Николай Викторович. — Но его нет. Ребята, Пащицкий был на первом уроке? — Наш учитель обвел весь класс внимательным взглядом, не обходя и Шуру. И мы, словно сомневаясь, был ли, есть ли Пащицкий в классе, вслед за учителем тоже посмотрели вокруг и заговорили наперебой:

— Нет, его не было! Не было!

— Ничем не можем помочь: Александра Пащицкого здесь нет, — твердо сказал Николай Викторович, повернувшись к военным.

Они, нахмурившись, вышли из класса.

— Садитесь, товарищи, — задумчиво и чуть мягче, чем обычно, сказал наш учитель, продолжая урок».

Спустя несколько дней учитель Николай Викторович отправил Пащицкого и еще двух учеников в отдаленные деревни, где их не могли найти. В конце своего рассказа Львова замечает: «Никто из нас об этом даже шепотом между собой, даже по секрету никому никогда не говорил. Как долго мы молчали… Но уже тогда мы стали о многом думать…» {593} 593 Львова Ю. «Кто здесь — Пащинский?» // Народное образование. 1990. № 3. С. 138.

.

Здесь речь идет о важнейшей дилемме времен сталинизма: приспособиться к ситуации и, по сути, принять участие в терроре властей или, под угрозой увольнения, а возможно, и ареста, выполнять свой долг и даже противодействовать карательным органам. Благодаря учителю Николаю Викторовичу ученики оказали сопротивление, когда не выдали органам госбезопасности своего товарища. Хотя так учителя поступали очень редко (да и представители властей на этот раз не проявили обычной для них настойчивости), по этой истории видно, как работа репрессивной машины зависела от поступков каждого человека. Сотрудники госбезопасности вели себя в классе по-хозяйски; школа не могла оставаться тихой гаванью, когда по стране ходили волны репрессий, но поведение Николая Викторовича показывает, что слово и поступок учителя всегда могли стать значимыми и действенными.

Читать дальше

![Макс Вебер - Власть и политика [сборник]](/books/397458/maks-veber-vlast-i-politika-sbornik-thumb.webp)