В итоге в марте 1557 года в Новгороде было подписано перемирие сроком на 40 лет (вступило в силу 1 января 1558 года). Русско-шведская граница восстанавливалась по старому рубежу, определенному еще Ореховским мирным договором от 1323 года. По договору Швеция возвращала всех пленных русских вместе с захваченным имуществом, Русь же возвращала шведских пленных за выкуп.

В 1547 году молодой царь поручает саксонцу Шлитте привезти ремесленников, художников, лекарей, аптекарей, типографщиков, людей, искусных в древних и новых языках, даже теологов. Однако, после протестов Ливонии, сенат ганзейского города Любека арестовал Шлитте и его людей.

Весной 1557 года на берегу Нарвы царь Иван ставит порт: «Того же года, Июля, поставлен город от Немец усть-Наровы-реки Розсене у моря для пристанища морского корабельного», «Того же года, Апреля, послал царь и Великий князь околничего князя Дмитрия Семеновича Шастунова да Петра Петровича Головина да Ивана Выродкова на Ивангород, а велел на Нарове ниже Иванягорода на устье на морском город поставить для корабленного пристанища…». Однако и тут Ганзейский союз и Ливония не пропускают европейских купцов в новый русский порт, и те продолжают ходить, как и прежде, в Ревель, Нарву и Ригу. В развитии конфликта также сыграл роль Посвольский договор от 15 сентября 1557 года Великого княжества Литовского и Ордена, создавший угрозу установления литовской власти в Ливонии. В общем, у Ивана Грозного накопилось немало претензий, и он решил бороться за свое влияние на Балтике, за побережье Балтийского моря..

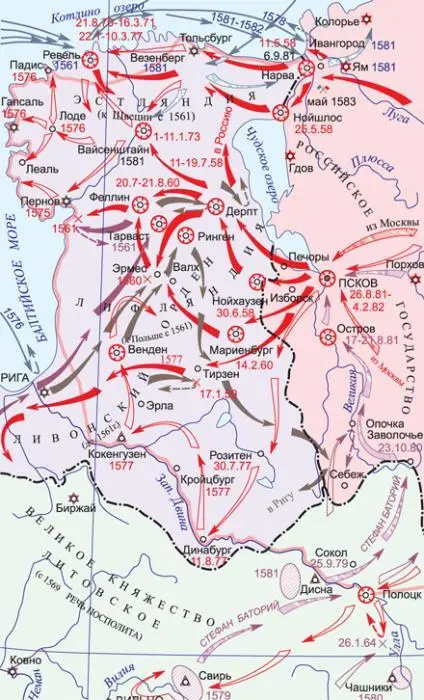

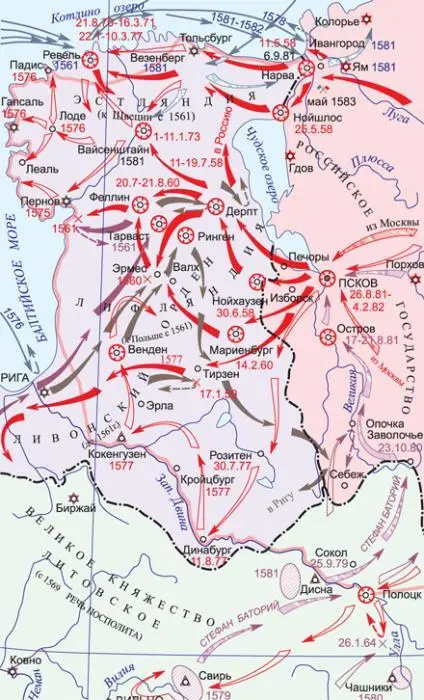

В январе 1558 года Иван IV начал Ливонскую войну, которая длилась до 1583 года. В ней Россия боролась с несколькими противниками: Ливонским орденом, Великим княжеством Литовским, Польшей (в 1569 году они объединились в единое государство – Речь Посполитую) и Швецией. Первоначально военные действия развивались в нашу пользу, русские взяли Нарву, Дерпт, Нейшлосс, Нейгауз, разбили орденские войска под Ригой, весной и летом 1558 года овладели всей восточной частью Эстонии, а к весне 1559 года армия Ливонского ордена была окончательно разгромлена, сам Орден фактически перестал существовать. Посчитав свое положение достаточно прочным, по указанию Алексея Адашева русские воеводы приняли предложение о перемирии, исходящее от Дании, которое длилось с марта по ноябрь 1559 года, и начали сепаратные переговоры с ливонскими городскими кругами о замирении Ливонии в обмен на некоторые уступки в торговле со стороны немецких городов. В это время земли Ордена переходят под покровительство Польши, Литвы, Швеции и Дании. Позже этот поступок Адашева был поставлен ему в вину и послужил одним из косвенных поводов для введения опричнины.

Карта Ливонской войны

Царь понимал, что страна должна иметь собственный военный флот. В первые же месяцы Ливонской войны он пытается создать каперский флот, с привлечением на московскую службу датчан, превратив в военные корабли морские и речные суда. В конце 70-х годов Иван Васильевич в Вологде начал строить свой военный флот и попытался перебросить его на Балтику. Увы, великому замыслу не суждено было сбыться.

31 августа 1559 года магистр Ливонского ордена Готхард Кетлер и король Польши и Литвы Сигизмунд II Август заключили в Вильне соглашение о вступлении Ливонии под протекторат Польши, которое было дополнено 15 сентября договором о военной помощи Ливонии Польшей и Литвой. Эта дипломатическая акция послужила важным рубежом в ходе и развитии Ливонской войны: война России с Ливонией превратилась в борьбу государств Восточной Европы за ливонское наследство.

В 1560 году Альберт Мекленбургский заявил Европе: «Московский тиран принимается строить флот на Балтийском море: в Нарве он превращает торговые суда, принадлежащие городу Любеку, в военные корабли и передает управление ими испанским, английским и немецким командирам». Решено было привлечь Испанию, Данию и Англию, предложить восточной державе вечный мир и остановить ее завоевания.

В Германии «московиты» представлялись страшным врагом; опасность их нашествия расписывалась не только в официальных сношениях властей, но и в обширной летучей литературе листовок и брошюр. Принимались меры к тому, чтобы не допустить ни московитов к морю, ни европейцев в Москву и, разобщив Москву с центрами европейской культуры, воспрепятствовать ее политическому усилению. В этой агитации против Москвы и Грозного измышлялось много недостоверного о московских нравах и деспотизме Грозного.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу