если у охотничьих племен (независимо от хронологии) небесные лосихи, или важенки, создавали приплод оленей и другого зверья на земле, то у превосходных земледельцев, какими являлись трипольские племена энеолита, небесные олени изображались в виде двух завихрившихся дождевых полос, т. е. как податели небесной влаги, дождя, столь необходимого для урожая.

Е. К. Черныш проследила у трипольцев культ оленя на примере раннего поселения в Ленковцах: в жилище огромные оленьи рога занимали центральное положение рядом с очагом [85].

В. И. Марковичем на трипольском поселении в Костештах IV найден обломок сосуда с интереснейшей росписью: сохранилась часть женской фигуры с ветвистыми оленьими рогами на голове; это своего рода трипольская «Бугады Энинтын».

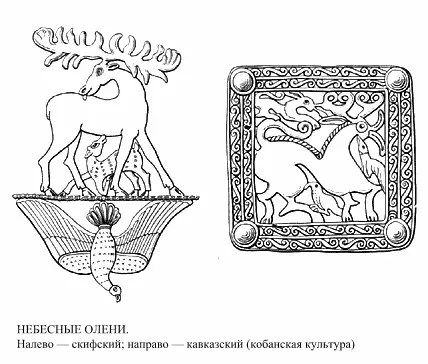

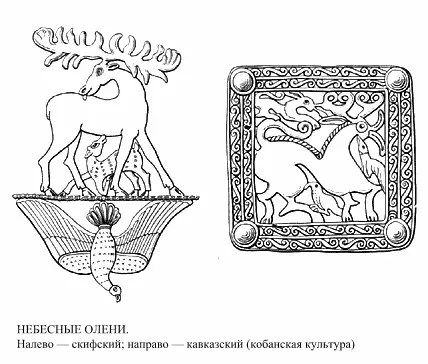

Доказательством существования мифа о двух небесных оленях у южных племен могут быть известные поясные бляхи кобаиской культуры, на которых обычно изображался олень с олененком; небесная сущность оленей подчеркивалась тем, что хищные птицы изображались ниже оленей, под их ногами. Совершенно так же отражены небесные олени и в скифском искусстве. На панцире из Семибратнего кургана изображен олень с маленьким пятнистым олененком; в другой плоскости, ниже оленей, парит с распростертыми крыльями большая птица. Ясно, что олени помещены в небесном ярусе. На известной диадеме из Новочеркасского клада (курган Хохлач), на самом верху её, изображено мировое древо жизни, а по сторонам его – два оленя (см. рис. 19).

Культ оленей и лосей в общем виде широчайшим образом отражен в искусстве самых различных народов Европы и Азии от каменного века до средневековья. Но если специально говорить о культе двух небесных оленей (или лосей), то и в этом случае у нас будет много примеров устойчивого существования таких представлений в разных концах древнего мира, в разной этнической среде. Очевидно, такая повсеместность свидетельствует о том, что культ небесных олених или лосих как культ Прародительниц животного мира является отголоском общей для всех народов стадии мезолитическо-неолитического охотничьего и оленеводческого быта.

*

Вернемся к восточнославянской этнографии XIX – XX вв., с рассмотрения которой мы начали свой долгий, как дорога «путешествующего шамана», ретроспективный поиск.

Важнейшим разделом русского народного искусства являются те категории предметов, которые соприкасаются с культом, с ритуальными действиями, с устойчивыми религиозными (в том числе и языческими) представлениями. Такими категориями оказываются прежде всего прялки и полотенца, в меньшей степени – свадебные подзоры, скатерти и ковши. Прялка с древнейших времен была необходимейшим орудием производства, без которого нельзя было ни сплести сеть на рыбу, ни изготовить тенета или силки на дичь. Недаром считалось, что сама судьба («среча») была пряхой, прядшей «нить жизни». Резьба и живопись на прялках нередко отражали космологические представления глубокой древности [86](см. рис. 23).

Однако для нашего поиска небесных оленей прялки дают очень мало. Иное дело полотенца. Полотенце-убрус является ритуальным предметом: убрусами увешивали ветви священных деревьев, на полотенце подносили хлеб-соль, полотенцами вместо вожжей сдерживали коней свадебного поезда. Важно то, что полотенца-«набожники» сохранили свое почетное место в красном углу избы, на полочке для икон (божнице), и вышитые на полотенцах языческие богини уживались с христианскими святыми.

Вероятно, красный угол – исконное древнее место для языческих убрусов, а полотно играло в свое время роль иконной доски, и на него наносились священные языческие изображения, предшествовавшие иконам. Поэтому мы должны с особым вниманием относиться к вышивкам на полотенцах, на этих языческих иконостасах, полных глубокой архаики.

Основной традиционной схемой древней ритуальной вышивки была, как известно, трёхчастная композиция: женская фигура (богиня? жрица?) в центре и два всадника по сторонам её. Древние мотивы в вышивке, сохраненные лучше всего на Севере, были распространены очень широко. И. Я. Богуславская подчеркивает «общерусский характер древних мотивов народной вышивки», перечисляя те губернии России, где они изучены: Архангельская, Вологодская, Олонецкая, Новгородская, Псковская, Петербургская, Тверская, Ярославская, Смоленская, Калужская, Тульская, Орловская, Воронежская, Тамбовская [87].

Читать дальше