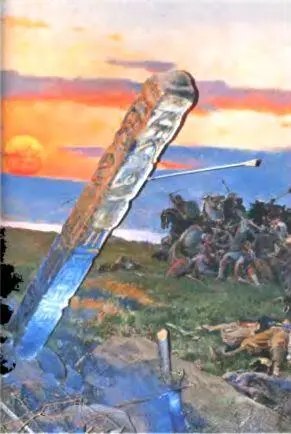

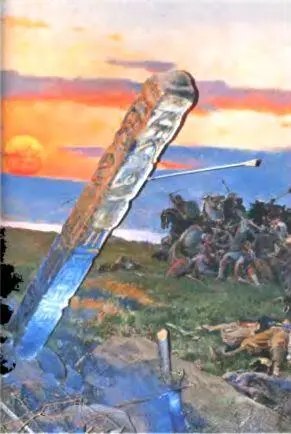

Н. Овечкин. Последний бой Святослава над Днепровскими порогами в 972 году. Диорама (фрагмент)

Все историки признают Святослава Игоревича великим полководцем эпохи раннего русского Средневековья, однако при оценке его как государственного деятеля мнения специалистов расходятся. Одни видят в князе великого политика, пытавшегося создать уже в X в. обширную Русскую империю, контролирующую земли от Балкан, Поволжских и Причерноморских степей до Северного Кавказа. Для других — Святослав талантливый военный вождь, которых немало знала эпоха Великого переселения народов и эпоха «варварских королевств». Для этих вождей война, военная добыча и военная слава были образом жизни и пределом их помыслов. Оба этих подхода к анализу свершений князя Святослава не отрицают, что его военные достижения значительно расширили известность Древнерусского государства и укрепили его авторитет как на Востоке, так и на Западе.

В нашем дальнейшем рассказе мы сосредоточимся на военной истории. Завершая же краткую справку о княжении Святослава в целом, сообщим о круге источников, на базе которых ученые реконструируют деятельность этого киевского князя. Из отечественных источников — это прежде всего «Повесть временных лет» (Ипатьевская и Лаврентьевская редакции). Из зарубежных — История византийского автора второй половины X в. Льва Диакона, которая дошла до нас в составе сочинения византийского ученого конца XI — начала XII вв. Скилиция. Также следует упомянуть еще два византийских свидетельства: Историю Кедрина и Анналы Зонары. Дополнительными источниками являются сообщения арабских, хазарских и западноевропейских авторов. Определенную роль для воссоздания впечатления от походов Святослава на современников играет фольклорный эпический материал, такой как древнерусские былины и скандинавские саги.

Сражения и победы

Князь Новгородский, великий князь Киевский с 945 по 972 год. Прославленный древнерусский полководец вошел в историю как князь-воитель. Карамзин называл его русским Александром Македонским.

Прожив всего около 30 лет, последние 8 из них Святослав лично водил дружины в походы. И неизменно громил более сильных противников или достигал с ними выгодного мира. Погиб в бою.

Детство и ранняя юность Святослава прошла в дружинной среде. Он был, по сути, воспитанником своей дружины. Известно и имя его «кормильца» — Асмуд. Судя по имени, это был варяг, как и другой видный воевода — Свенельд. Последний являлся главой киевской дружины при четырех правителях: князе Игоре (912–945), регенте княгине Ольге (945–969), князе Святославе (945–972), князе Ярополке Святославиче (972–980).

Наличие варяжских воевод при дворе киевских князей в IX–XI вв. было обычным делом. Со времен призвания Рюрика выходцы из Скандинавии являлись на Руси наемными воинами, служили княжескими посланниками в дипломатических, судебных и торговых делах, могли сидеть наместниками в отдельных областях Киевской Руси наряду с представителями восточнославянской племенной знати (нарочитой чади). Помимо варягов, в личную дружину киевских князей входило много представителей племени полян, чьим племенным центром в свое время являлся Киев. Однако были в дружине и воины из других восточнославянских племен (северян, древлян, ильменских словен и пр.), а также финно-угры («чудины») и представители иных этносов Восточноевропейской равнины и окрестные страны.

В X в. ценились храбрость и воинское искусство, а социальные различия еще не так сильно разделяли население страны. Не случайно в первом письменном законодательстве Руси — «Русской Правде» — за убийство свободного горожанина или крестьянина-общинника полагался тот же штраф (вира в 40 гривен серебра), что и за жизнь «отрока», т. е. рядового члена княжеской дружины. Наиболее были распространены ромбовидная киевская гривна, вес которой колебался вокруг 90 г серебра, и более палкообразная новгородская гривна весом около 200 г серебра.

Упомянутые военные учителя юного князя Святослава Асмуд и Свенельд, конечно, не были рядовыми дружинниками («отроками, мечниками, гриднями, детскими» и т. д.). Они относились к старшей дружине («княжеские мужи», «бояре» — по одной из версий, происхождение термина «боярин» связано со славянским словом «бои»). Старшую дружину составляли воеводы и советники князя. Князь отправлял их послами. Назначал своими наместниками в подвластные ему земли. В отличие от родоплеменной знати («нарочитой чади»), которая была связана с землей и общинами, старшая дружина была связана именно с князем. В князе, как источнике верховной центральной власти, мужи и бояре видели источник своих благ и социального могущества. Со времен внука Святослава — князя Ярослава Владимировича Мудрого — жизнь представителя старшей дружины охраняла вира в 80 гривен серебра.

Читать дальше