История первых советских космонавтов была, таким образом, не просто инсценировкой «большой семьи», но и демонстрацией все более непосредственной коммуникативной близости небесных сыновей с земным руководством, а также со всей семьей советских народов. За этой демонстрацией стояло обещание непосредственного со-присутствия и со-участия аудитории в космическом действе и возможности следить за мельчайшими движениями людей даже в бесконечной космической дали. Космонавты становились, таким образом, медиумами или, вернее, посланниками, которые, демонстрируя возможность спутникового телевидения, сами олицетворяли теперь связь общественного и личного, далекого и близкого, космического и земного.

Такая непосредственная приближенность к космонавтам не открывала, однако, запретных «интимных» сторон в характерах героев, как раз напротив, она позволяла наблюдать их как бы под микроскопом в качестве физически и психически идеально работающих машин. Космонавты настолько безупречно и дисциплинированно выполняли поставленные задачи, что даже «человеческая» улыбка или, например, развлекательные эксперименты с невесомостью казались несовместимыми с их «чеканными» ликами. Парадоксальным образом, покорители космоса совершенно не были похожи на «земных», «человечных» героев эпохи «оттепели».

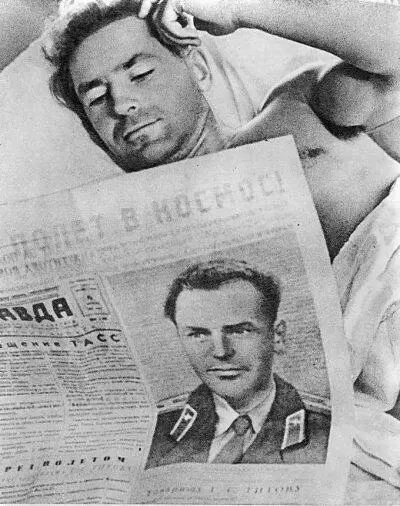

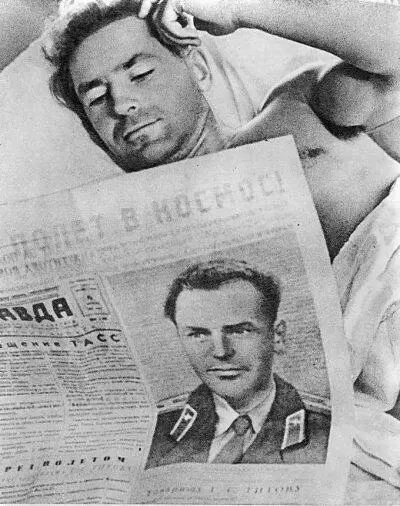

Иллюстрация 5. Титов читает о Титове.

Источник: Титов Г. 700 000 километров в космосе: Рассказ летчика-космонавта СССР. М., 1961.

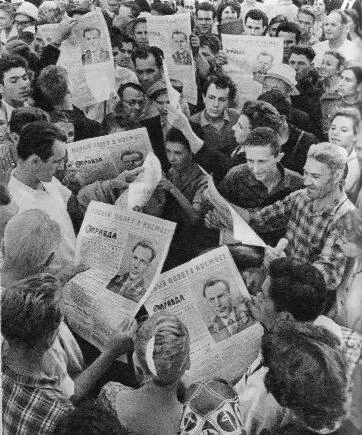

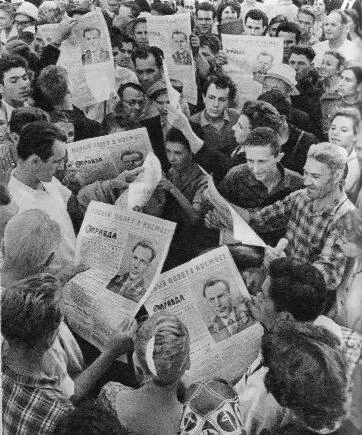

Иллюстрация 6. Советский народ читает о Титове.

Источник: Титов Г. 700 000 километров в космосе: Рассказ летчика-космонавта СССР. М., 1961.

Напротив, на советской космической орбите продолжал жить и действовать идеальный герой сталинизма, целиком и полностью подчинивший свое тело несгибаемой воле. Благодаря новым техническим средствам связи этот идеал мог транслироваться «реалистично» и аутентично, как никогда ранее.

Эта технизированная «интимность» имеет еще одну сторону. Она касается физического и психического управления и контроля над индивидуумом со стороны государства. Спутники-корабли полностью управлялись с Земли и контролировались посредством телекамеры. Это означало, что космонавты уже не являлись самостоятельными капитанами своих кораблей, а, наоборот, были лишь частью дистанционно управляемых аппаратов. Подобно биомашинам, они вводились в действие в тех случаях, когда механические машины не могли обойтись без их помощи. В целях безукоризненной работы космонавты серийно «производились» и поддерживались в оптимальном техническом состоянии путем постоянных тренировок [19] См. также подробное описание тренировок: Гагарин Ю., Лебедев В. Психология и космос. М., 1968.

. Именно такое и только такое безупречное функционирование тел космонавтов демонстрировала телевизионная техника, причем в мельчайших физиологических подробностях. Описанная перспектива являлась, в принципе, кибернетической перспективой, в фокусе которой находилось лишь одно: выполняет ли аппаратура поставленные задачи и являются ли ее решения оптимальными. Именно такова кибернетическая концепция «черного ящика», когда важны только «вход» и «выход», в то время как происходящее внутри самого ящика значения не имеет [20] Такими черными ящиками на самом деле являлись как космическая программа СССР, военная подоплека которой целиком оставалась засекречена, так и физическое и психическое состояние отдельных космонавтов. См. об этом: Kowalski G. Op. cit.; о кибернетическом определении понятия черного ящика см.: Lem S. Summa technologicae [1964]. Frankfurt а. М., 1981. S. 164–169.

. Таким образом, инсценировки космических полетов явились также и репрезентациями парадигм новой отрасли науки, завоевавшей с конца 1950-х годов позицию доминирующего научного дискурса. Оказываясь в фокусе кибернетики, как человек, так и государство превращались в «черный ящик» [21] Подробнее см.: Gerovitch S. From Newspeak to Cyberspeak: A History of Soviet Cybernetics. Cambridge, MA 2002.

.

В связи с этим можно утверждать, что советские космические корабли явились своего рода экспериментальными зонами, где на космонавтах символически реализовывались потенциальные возможности государственного контроля личного и интимного. Космический корабль становился, таким образом, как бы моделью государства, советским микрокосмом — с одной стороны как колыбель социалистических героев, идеально вписанных в систему «большой семьи», а с другой стороны как оруэлловское государство «Большого брата», работавшего по принципу кибернетической машины. На место капитана, самостоятельно управляющего кораблем, пришла кибернетика — по-гречески: искусство управления.

Читать дальше