Типичным явлением в начале XX в. стало широкое сотрудничество верхов отечественной монополистической буржуазии с иностранными монополистами крупных банков и промышленных монополистических объединений. Металлургия Юга в целом и синдикат «Продамет» в частности были тесно связаны с французскими банками. Однако Петербургский международный, Азовско — Донской и другие банки, как упоминалось, патронировали некоторые крупные предприятия и имели тесные связи с «Продаметом». Почти все крупные предприятия машиностроительной промышленности находились под контролем Русско — Азиатского, Петербургского международного и частично связанных с ними других небольших банков. В донецкой угольной промышленности преобладал французский финансовый капитал, но также возрастала роль Петербургского международного и Азовско-Донского банков.

Иностранные капиталисты вместе с отечественной монополистической буржуазией получали огромные прибыли. В 1901/1902 г. акционеры завода Гартмана получили 7 %, в 1902/ 1903 г. — 11, в 1903/1904 г. — 12 и 1904/1905 г. — 20 % прибыли на основной капитал. Сумма чистой прибыли за 1901–1904 гг. Южнорусского Днепровского металлугического общества составляла 75,4 %, Русско-Бельгийского — 42,7, Новороссийского общества — 41,7 %.

Иностранный капитал в период империализма стал негативным фактором экономики страны. Лишь небольшая часть прибавочной стоимости оставалась на месте и шла в фонд накопления иностранного капитала, действовавшего в России. Преобладающая часть прибавочной стоимости уходила за границу. Не менее 200 млн. руб. золотом, а вместе с погашениями и уплатой процентов по займам почти 600 млн. отчислялись ежегодно из национального дохода страны и переводились за границу. Отток таких громадных капиталов чрезвычайно пагубно влиял на народное хозяйство страны, значительно задерживая его развитие.

Положение рабочего класса.Развитие капитализма вызвало дальнейший рост промышленного пролетариата России. На Украине он рос и формировался как неотъемлемая часть рабочего класса всей страны. Его численность в 1901 г. (без железнодорожников) составляла здесь 360 тыс. человек. Только в каменно — угольной промышленности Украины в 1900 г. работало около 85 тыс., на чугунолитейных и железоделательных заводах — свыше 53 тыс. человек.

Усилился процесс концентрации рабочего класса. Крупные заводы страны, составляя всего 2,5 % всех промышленных предприятий, объединяли 36 % рабочих. По концентрации рабочих в промышленности Россия превзошла такую развитую капиталистическую страну, как США. Так, если на предприятиях с числом рабочих более 500 человек в России работало 54 % всех рабочих, то в США — только около 33 %. На Украине на подобных предприятиях было занято 44 % рабочих. Такие ее промышленные центры, как Екатеринослав, Харьков, Луганск, Юзовка, Одесса, Киев, имели наиболее высокий уровень концентрации индустриальных рабочих.

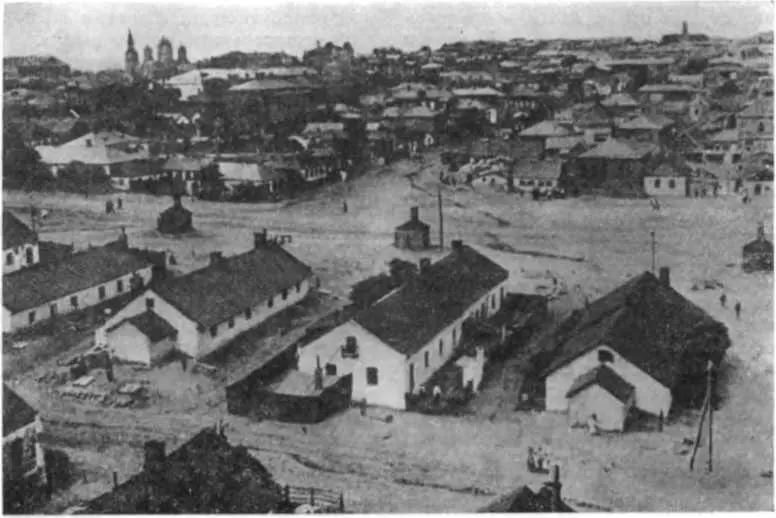

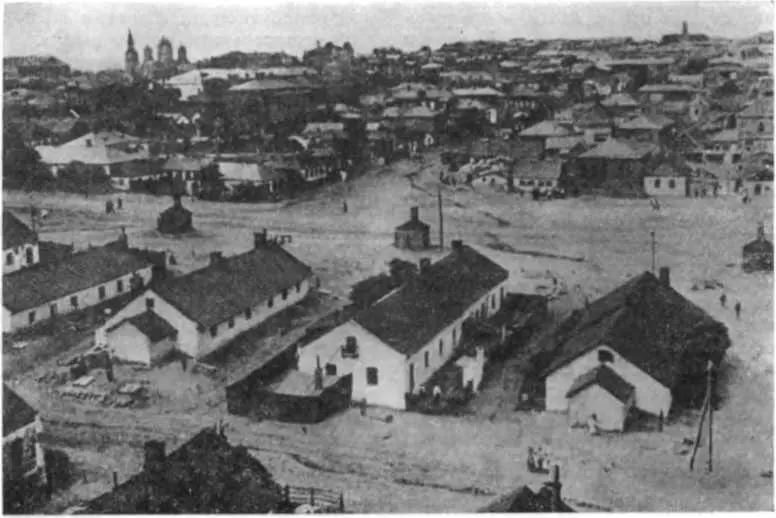

Рабочие казармы. Юзовка

Наряду с количественным ростом в составе рабочих основных отраслей промышленности Украины происходят качественные изменения — увеличивается число кадровых рабочих. К этому времени уже сложились кадры рабочих — металлистов, железнодорожников, шахтеров. Численность промышленного пролетариата Украины продолжала расти как за счет выходцев из украинских, так и из великорусских губерний. Пролетариат формировался как многонациональный по своему составу, представляя большую революционную силу.

Численность рабочих на Украине в начале XX в. колебалась, так как зависела от состояния промышленности в этот период. В годы кризиса 1900–1903 гг. на улице оказались тысячи рабочих. Только в 1900–1902 гг., в связи с финансовыми затруднениями, в стране было закрыто около 2,5 тыс. предприятий, подчиненных надзору фабричной инспекции, — без. средств существования остались более 89 тыс. рабочих. На 106 тыс. человек стало меньше рабочих в горнозаводской промышленности России. На Украине в годы кризиса безработные составили около четвертой части всего числа рабочих. Безработица резко ухудшила материальное положение рабочих, привела их, как отмечал В. И. Ленин, к самой ужасной физической нищете [32] См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 4, с. 218.

.

Объединившись в монополии, капиталисты получили возможность еще более усилить наступление на рабочий класс с целью повышения своих прибылей. Это выражалось в предельной длительности рабочего дня. С конца XIX в. по 1904 г. продолжительность рабочего дня вследствие промышленной конъюнктуры, а также под напором рабочего движения несколько снизилась, составляя 10,6 часов в сутки. Однако почти у 2/3 рабочих страны продолжительность рабочего дня была большей. В Киевском фабричном округе в 1900–1901 гг. 43 % общего количества рабочих трудились по 12–13 часов в сутки. На сахарных заводах сохранялся 12–часовой рабочий день. На предприятиях Екатеринославской губернии, где были сосредоточены, главным образом, металлургическая и каменноугольная промышленность, рабочий день длился 10–12 часов. Большинство рудокопов Криворожья работало с половины пятого утра до восьми часов вечера с двухчасовым перерывом на обед, т. е. 13,5 часов. Усиливая эксплуатацию рабочих, капиталисты широко применяли сверхурочные работы. Время для отдыха сокращалось, что приводило к преждевременному старению организма рабочего, инвалидности.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Коллектив авторов - История гражданской войны в СССР в 5 томах. Т. I. [Без иллюстраций]](/books/34454/kollektiv-avtorov-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-thumb.webp)