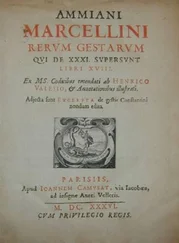

«У всякого своя радость. У меня вот — когда здраво мое ведущее и не отвращается ни от кого из людей и ни от чего, что случается с людьми, а напротив, взирает на все доброжелательным взором, все приемлет и всем распоряжается по достоинству». (Там же, VIII, 43)

«Иной, если сделает кому что-нибудь путное, не замедлит указать ему, что тот отныне в долгу. Другой не так скор на это — он иначе, про себя помышляет о другом как о должнике, помня, что он ему сделал. А еще другой как-то даже и не помнит, что сделал, а подобен лозе, которая принесла свой плод и ничего не ждет сверх этого. Пробежал конь, выследила собака, изготовила пчела, а человек сделал добро — и не кричат, а переходят к другому, чтобы, подобно лозе, снова принести плод в свою пору». (Там же, V, 6)

«С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, что в руках у тебя, с надеждой и ненарочитой значительностью, любовно, благородно, справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А доставишь, если станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, удалившись от всего случайного и не отвращаясь под влиянием страсти от решающего разума...» (Там же, II, 5)

«Поутру, когда медлишь вставать, пусть под рукой будет, что просыпаюсь на человеческое дело. И еще я ворчу, когда иду делать то, ради чего рожден и зачем приведен на свет? Или таково мое устроение, чтобы я под одеялом грелся? — Так ведь сладко это. — А ты, значит, родился для того, чтобы сладко было? И ничуть не для того, чтобы трудиться и действовать?.. Не любишь ты себя, иначе любил бы и свою природу, и волю ее. Вот ведь кто любит свое ремесло — сохнут за своим делом, неумытые, недоевшие. Ты, значит, меньше почитаешь свою природу, чем чеканщик свою чеканку, плясун — пляску, серебро — сребролюбец, тщеславие — честолюбец? Ведь эти, когда они что-то там переживают, ни еду не предпочтут, ни сон — только бы им умножать то, к чему они устремлены, а для тебя общественное деяние нечто более убогое, недостойное даже таких усилий?» (Там же, V, 1)

«Две готовности надо всегда иметь. Одна: делать только то, что подлежит тебе по разуму властителя и законодателя на пользу людей. И еще: перестраиваться, если явится кто-нибудь, чтобы поправить или переубедить в каком-нибудь мнении. Только чтобы переубеждение шло от некой достоверности, будь то справедливость, или общая польза, или что-нибудь такое, а не от того, что поманила сладость или там слава.» (Там же, IV, 12)

«Кто-то станет презирать меня? Его забота. А моя забота — чтобы не случилось, что я сделал или сказал что-нибудь достойное презрения. Кто-то возненавидит? Его забота. А я, благожелательный и преданный всякому, готов и ему показать, в чем его недосмотр — без хулы, без намека на то, что вот-де терплю, а искренне и просто...» (Там же, XI, 13)

Читатель понимает, что из пятисот замечаний, даже ограничиваясь рамками этики, можно было бы отобрать намного больше интересных высказываний. Но и этого достаточно, чтобы получить представление о нравственном облике «императора-философа».

Обратимся теперь к практике правления обоих императоров. Во-первых, поинтересуемся их взаимоотношениями с сенатом. Они, по-видимому, были наилучшими. Об Антонине Пии Юлий Капитолии пишет так: «Будучи императором, он оказывал сенату такое уважение, какое он хотел бы видеть по отношению к себе со стороны другого императора в бытность свою частным человеком». (Юлий Капитолии. Антонин Пий, VI, 5) О Марке Аврелии тот же историк говорит более подробно: «Никто из государей не оказывал сенату большего уважения... Многим сенаторам, обедневшим не по своей воле, он пожаловал звание трибунов или эдилов. В это сословие он зачислял только тех, кого он сам хорошо знал (отмечу, что при Марке Аврелии в сенат было введено больше провинциалов, чем при каком-либо из прежних императоров. Их число превысило половину состава сената). Уважение его к сенаторам выражалось и в том, что при привлечении кого-нибудь из них к суду по уголовному делу он расследовал это дело секретно и уже потом объявлял о нем... Всякий раз, как у него была возможность, он участвовал в заседаниях сената, хотя бы ему не о чем было докладывать. Если же он хотел о чем-нибудь доложить, то приезжал даже из Кампании. Кроме того, он часто участвовал в комициях, оставаясь там до самой ночи. Из курии он никогда не уходил раньше, чем консул объявит: «Мы больше не задерживаем вас, отцы сенаторы». Сенат он сделал судьей по апелляциям на решения консула». (Юлий Капитолин. Жизнеописание Марка Антонина Философа, X, 2)

Читать дальше