В то же время от Яблоновки всего в десяти минутах ходу Нева, на противоположном берегу которой виднеется Александро-Невская лавра. От нее к центру города ведет главная городская магистраль – Невский проспект. Вот и получается: и близко, да далеко. „Дачинские“ в город собирались, как в длительную поездку.

…После отъезда из поселка второго потока переселенцев, жильцов червертого, пятого и шестого бараков переселили в освободившиеся комнаты первого, второго и третьего бараков. А их бараки и оба здания в конце поселка окружили колючей проволокой, переделали все под тюрьму и поселили заключенных с большими сроками. И все стали жить, как зеки. От колючей проволоки их отделяло полтора метра деревянного настила.

…Дача Долгорукова числилась как спецучреждение, а не как населенный пункт. Баня и прачечная уже не функционировали, но общая система отопления действовала. Квартплату с жильцов не брали, и сама жилконтора на Новгородской улице уже не существовала.

Руководство ЛенГЭС торопило строителей со сдачей домов для поселения оставшихся за забором. И так в течение двух лет. Доски полов в бараках прогнили. Стекла окон были выбиты, окна затыкались подушками и одеялами. Люди уже не расселиться мечтали, а наоборот, съезжались друг к другу для совместного проживания…».

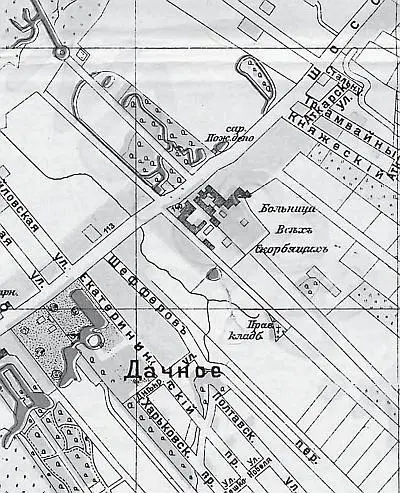

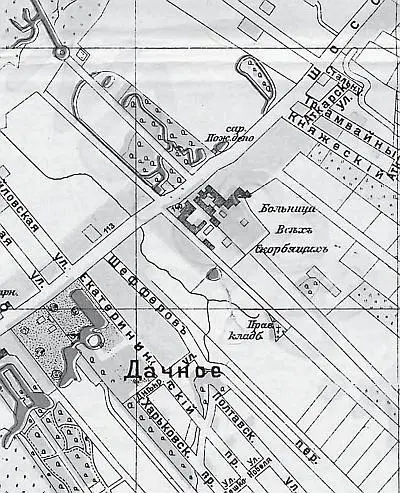

Местность под названием Дачное находится на тех местах, где с петровских времен существовала дача окольничего Михаила Шаховского. Она не раз меняла хозяев, а в 1770-х гг. ее владельцем стал граф Яков Брюс. При нем построили деревянный усадебный дом с бельведером, окруженный большим английским садом с беседками, каналами, прудом и островками. Следы этого великолепия можно и сегодня увидеть к югу от Дачного проспекта. Когда-то здесь была даже роскошная каменная баня в «помпейском вкусе».

Умер Яков Брюс в ноябре 1791 г. в своей усадьбе, о чем сохранилось свидетельство князя Александра Андреевича Безбородко, секретаря Екатерины II: «Брюс скончался после десятидневной болезни, к всеобщему прискорбию всего города. Он был дежурный, когда занемог и прислал ко мне трость, а пред тем за три дня обедал у Стрекалова, откуда садясь в карету, ушиб ногу, к сему пристали рожа и подагра. Сменясь от дворца, поехал домой и начал бредить; доктора были призваны, нашли, что ниже ушибленного места уже антонов огонь, а подагра в желудке».

Впоследствии усадьбой владел князь Щербатов. Во второй половине XIX в., после постройки в 1857 г. Балтийской железной дороги, здесь стал возникать один из многочисленных дачных поселков вблизи столицы. В начале ХХ в. землю приобрел дворянин Сергей Константинович Максимович. Летом 1904 г. С.-Петербургское губернское правление утвердило предложенный им план «пригородного имения „Дачное“» с сетью улиц и переулков.

Впоследствии название «Дачное» распространилось на более обширную местность, а затем и на возникший здесь район новостроек. «Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга» 2003 г. так определяет границы Дачного: «Между пр. Стачек, Соломахинским проездом, Ленинским пр., ул. Зины Портновой, пр. Ветеранов, ул. Подводника Кузьмина, Балтийской железнодорожной линией и парком „Александрино“».

Газета «Дачник» в конце мая 1909 г. сообщала, что только что закончилось сооружение платформы поселка Дачное, и теперь поезд делает первую остановку не в Лигове, как раньше, а у вновь построенной платформы.

«Платформа Дачное Балтийской железной дороги в 9 минутах езды от Петербурга, – говорилось в рекламном объявлении на страницах „Петербургского листка“ в начале августа 1910 г. – Продажа участков земли, постройка домов на льготных условиях. Прекрасная местность, близость центра города, улицы мощеные, керосино-калильное освещение, водопровод с невской водой, магазины, баня, купальни, молочная ферма, полное благоустройство. Пользуйтесь, пока до открытия электрического трамвая цены на землю низкие!»

Дачное на карте Петрограда 1916 г.

Как во всех дачных пригородах, здесь действовало местное Общество благоустройства. Согласно уставу, изданному в 1910 г., район деятельности Общества ограничивался следующим образом: «Пригород Дачное и его ближайшие окрестности (в границах Балтийской железной дороги), владения больницы Всех Скорбящих и имений Ульянка графа Шереметева». В годы войны прежний дачный поселок был практически полностью уничтожен во время боевых действий.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Андрей Гусаров - Исторические здания Петербурга [Прошлое и современность. Адреса и обитатели]](/books/25830/andrej-gusarov-istoricheskie-zdaniya-peterburga-pro-thumb.webp)