Давайте послушаем генерала М.И. Богдановича. Даваемая им характеристика позиции говорит о многом. Без особых усилий мы можем при некотором напряжении ума прочитать, что позиция русских не примыкала к морю, не была доступна по крайней мере прицельному огню корабельной артиллерии союзников. То есть у военного теоретика и историка есть все то, что упорно не замечают современные исследователи. По сути дела, он профессионально сокрушает все те мифы и легенды, сочиненные уже после сражения с единственной целью — оправдаться.

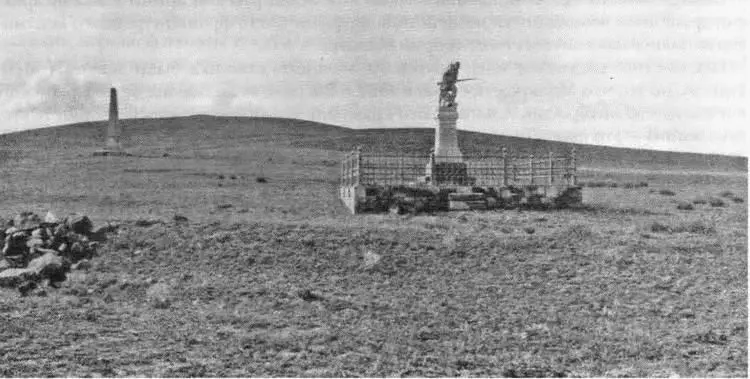

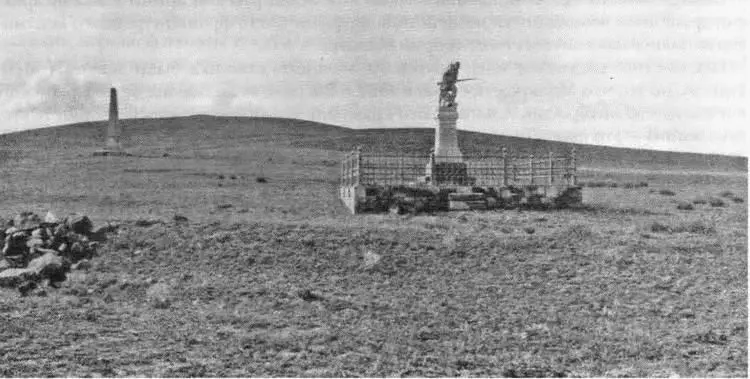

Позиция Великого Князя Михаила Николаевича егерского полка. Остатки позиции батарейной №1 батареи 16-й артиллерийской бригады. За ними — склоны Курганной высоты. За склонами во время сражения находились Владимирский пехотный и Углицкий егерский полк. Фото из альбома полковника В.Н. Клембовского «Виды полей сражений Крымской кампании» (СПб. 1904 г.).

«Левый фланг нашей позиции находился на высоте против селения Алматамак, а правый — на высокой горе, у дороги, ведущей от Тарханларского трактира к реке Каче; на оконечности правого фланга стояли казаки. Эта позиция представляла важные выгоды: во-первых, господство над правым берегом реки; во-вторых, удобство обозревать впереди лежащую местность, что не позволяло неприятелю делать какие-либо скрытые движения, тогда как он мог видеть только нашу первую линию, прочие же войска были от него скрыты и могли быть обозреваемы только с марсов его кораблей, и, наконец, в-третьих, мы были заслонены от неприятельского флота высоким морским берегом, что препятствовало неприятелю вредить нам с моря прицельными выстрелами, а навесная стрельба могла быть производима им только наудачу. [13] Богданович буквально цитирует Енишерлова (Дубровин Н.Ф. История Крымской войны и обороны Севастополя. T. II. СПб., 1900 г. С. 275).

Невыгоды же нашей позиции состояли, во-первых, в ее растянутости почти на семь верст, что отчасти вознаграждалось недоступностью левого крыла ее, где для обороны достаточно было небольшого числа войск, и во-вторых, в прикрытии, которое неприятель мог приобрести, заняв на правом берегу Алмы селения с их садами и оградами. Эту невыгоду легко было устранить, разрушив ограды и вырубив сады и виноградники, но наши частные начальники не имели на то разрешения и, боясь навлечь на себя ответственность в разорении мирных жителей, запрещали рубить даже ракитник у садовых оград, чтобы не подать повода к истреблению фруктовых деревьев. Впоследствии войска наций, кичащихся своим просвещением, не выказали такого снисхождения к туземцам и не щадили нисколько их имуществ». {103} 103 Богданович М.И. Восточная война 1853–1865 годов. В 4-хтомах. Том III. СПб., 1877 г.

Нужно быть слепым или полным дилетантом, читая военную историю, не понимать, как расположение русских войск подтверждает замысел Меншикова дать бой без опоры на побережье. И в этом не слабость замысла, как кажется первоначально, а его сила. Удаленность позиции от побережья «…не позволяла союзникам вести сражение по наиболее выгодному им сценарию: прижимая русскую армию к побережью, охватывая ее своим левым флангом». {104} 104 Свечин А.А. Энциклопедия военного искусства. В 2-х т. Т 2. М.-Л., 1928 г. С. 52.

Что касается растянутости позиции, то, к примеру, А. Свечин не считает в отличие от М.И. Богдановича это ошибкой Меншикова.

Очевидно, главнокомандующий уверен в правильности своего замысла и не сомневался в его безупречности. Может быть, именно поэтому и не прислушивался он к мнению собственного начальника штаба Вунша, других штабных офицеров, даже авторитетного капитана Генерального штаба Жолобова — «прекрасного, многообещающего» молодого человека, одного из лучших выпускников Академии, погибшего в сражении. {105} 105 Погосский А.Ф. Из заметок проезжего. Воспоминания.//Крымский архив. № 9. Симферополь, 2003 г. С. 33.

Стержень замысла Меншикова в том, что осмысленно уступая противнику почти два километра побережья, русский главнокомандующий добивался того, что нанося фланговый удар, противник втянется на плато и будет или вынужден двигаться под огнем артиллерии, неся значительные потери, или ему придется превратить эффективные фланговые атаки в сомнительные и жертвенные лобовые, которые «…благодаря действию картечи мало опасны для артиллерии», {106} 106 Руководства для обучения войск французской армии//Военный сборник. №3. СПб., 1870 г. С. 52.

что тоже не совсем приятно.

Читать дальше