Во-вторых, главная и, по сути, смешная до банального проблема: чем и какими силами? Чтобы возвести надежные полевые фортификационные сооружения, необходимы как минимум три вещи: шанцевый инструмент, рабочие, которые будут этот инструмент использовать, и время, которое будут иметь эти рабочие для выполнения задачи. Этого всего либо не было вообще, либо хронически недоставало.

Конечно, рабочих вполне могли заменить пехотные солдаты, их было много. Но использовать пехоту в этом деле хотя и можно, но далеко не всегда нужно, ибо нет ничего хуже, чем измотать личный состав на инженерных работах, и в конце концов, «…укрепления не будут кончены, солдаты утомлены… Притом тотчас после тяжелой работы, не отдохнувши, надобно идти в бой». {32} 32 Мощалкин М. По поводу статьи обучения войск фортификационному делу//Военный сборник. №4. СПб., 1870 г С. 317.

В русской армии николаевского времени привлечение пехоты к масштабным фортификационным работам считалось недопустимым. Даже после Крымской войны это мнение было преобладающим, продолжая обильно оплачиваться кровью этой самой пехоты. Генералы упорно считали, что лопата есть дело негодное и слишком умное, а поэтому уделом людей пусть и умных, но к военному ремеслу совершенно непригодных.

Считающийся передовым военным теоретиком, генерал М.И. Драгомиров хотя и говорил, что «…искусственное усиление местности должно приобретать тем более большее значение, чем будет более совершенствоваться артиллерийский и ружейный огонь», не рекомендовал армейским командирам увлекаться им.

По его мнению, полевые фортификационные работы являются не иначе как «…хитростями, придуманными жрецами фортификации» и «художественно-фортификационными». {33} 33 Б.Л.З. Землекопные работы полевых войск//Военный сборник. №5. СПб., 1870 г. С. 41

Мобилизовать местное население не представлялось возможным по причине его малочисленности или почти полного отсутствия. Жители, с открытием военных действий почувствовавшие беду, поспешили удалиться в более безопасные места.

Собственные инженерные части, исчисляемые одним 6-м саперным батальоном корпуса (тем более бывшим на Альминской позиции не в полном составе), являли собой не самую большую силу. Но даже если бы князь Меншиков пошел на такой шаг и задействовал на инженерных работах пехоту, то тогда в дело вмешивался бы фактор иного порядка. Не сказать о нем — значит, продолжить бесконечную хулу русского главнокомандующего, обвиняя его в ошибках надуманных и не замечая ошибок очевидных.

Выше мы говорили о том, что нужны люди. Поняли — их нет. Потом шел пункт о шанцевом инструменте. Его в отличие от людей не было совсем. В сентябре 1854 г. едва ли не катастрофически обстояло положение с лопатами, ломами, кирками и прочим, без чего невозможно даже речь вести об укреплении местности и что на войне иногда важнее, чем артиллерия или стрелковое оружие. Это актуально не только для войск, занимавших позиции у Качи и Альмы, но и для гарнизона крепости.

Там его тоже было мало. В августе 1854 г. князю Меншикову, по его требованию, было доложено о наличии инструмента в Севастопольской инженерной команде: имелось 175 кирок (из них годных — 69), лопат железных — 75 (годных — 45), лопат деревянных — 535 (годных — 123), мешков — 1800 (годных — 1082), ломов — 30 (годных — 18). Кроме того, имелся штатный шанцевый инструмент, в том числе 108 топоров, 30 кирок, 203 лопаты, 6 ломов и 15 мотыг. 23 августа Меншиков потребовал увеличить количество инструмента, крайне необходимого для возведения укреплений и усиления обороны города. Из-за нехватки инструмента солдаты для переноски земли использовали собственные шинели. {34} 34 Скориков Ю.А. Севастопольская крепость. СПб., 1997 г. С.149–152.

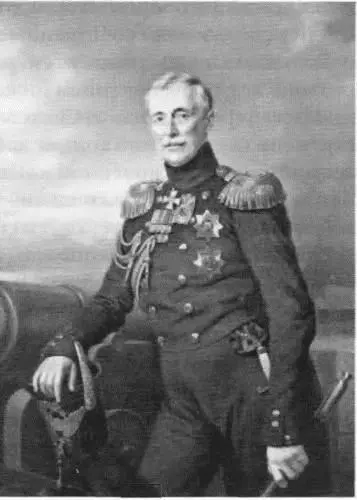

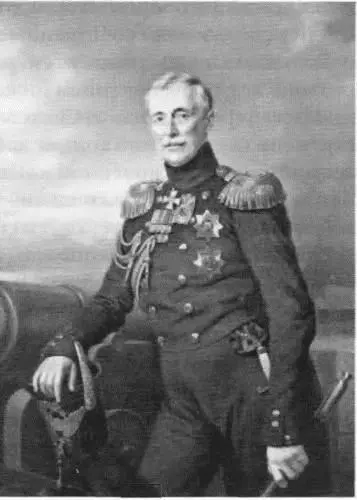

Портрет князя А.С. Меншикова в мундире Гвардейского экипажа. Франц Крогер (1797–1857). Холст, масло. 1851 г.

Ситуацию подтверждает генерал Тотлебен, акцентируя неудовлетворительное состояние дел с обеспечением инженерных работ шанцевым инструментом.

«Инженерный запас в Севастополе был самый незначительный. Шанцевый инструмент состоял только при войсках и при 6-м саперном батальоне; в запасах Севастопольской инженерной команды как шанцевого, так и вообще рабочего инструмента находилось только на 200 человек. Когда для усиления работ встретилась надобность в инструменте, то его собирали в городе и окрестных селениях». {35} 35 Описание обороны города Севастополя. Под рук. Генерал-адъютанта Тотлебена. 4.1. СПб., 1871 г. С.105.

Читать дальше