Выше было отмечено, что в своей балканской политике Австрия встречала сопротивление и Италии, которая также предъявляла свои права на турецкое наследство не только в Африке, но и на Балканах.

Лишь узкая полоса Адриатического моря отделяет торговые порты Италии от западного побережья Балкан, представляя собою хороший путь для проникновения итальянских товаров на Балканы через Дураццо и Валону. Овладев восточным побережьем Адриатического моря, Италия превратила бы его в итальянское «озеро», закрывая австрийским торговым судам дорогу между Отранто и Валоной, создавая на Балканах не только торговую, но и политическую конкуренцию.

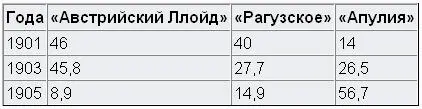

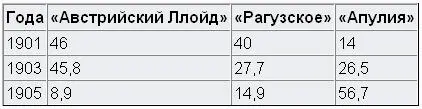

Таким образом, задачами австрийской политики было естественное стремление воспрепятствовать итальянской экспансии на Балканах и прежде всего в Албании. За эту территорию начинается ожесточенная борьба двух союзников, но не мечом и огнем, а «мирными» средствами. Дунайская монархия выпускает в Албанию могущественное средство – католическую церковь, стремящуюся захватить в свои руки не только религиозное мировоззрение вновь обращенных в католицизм албанцев, но школьное и больничное дело. Италия, в свою очередь, открывает школы для албанцев-магометан, крупные торговые компании приобретают земли в гаванях, строят железные дороги, организуют судоходство на Скутарийском озере, открывают банки. Насколько итальянцы вытесняли австрийцев из Албании, показывает процентное отношение участия в торговле Скутари двух австрийских пароходных обществ – «Австрийского Ллойда» и «Рагузского» и одного итальянского «Апулия» (таблица № 4).

Таблица № 4

Как видно, борьба в Албании была тяжелой для Австрии и, по видимому крест и молитва австрийских патеров с трудом боролись с торгашами Аппениннского полуострова, а албанцы оказывались более «реальными» политиками, чем о том думали в Вене.

Не будем возражать против того, что наш очерк состояния Австро-Венгрии в начале XX столетия бледен и не дает ясной картины положения этого государства. Об этом можно было бы исписать несколько томов, но это не входит в задачи нашей книги, которая преследует цель иную. Мы старались сжато начертать отправные данные о монархии Габсбургов, которые могли бы послужить для суждения о затрагиваемом нами предмете – успели в этом иди нет, сказать не можем.

Выше отмечалось, что некие австрийские дипломаты с грустью констатировали факт, что со времен Берлинского конгресса Дунайская монархия уже не вела активной политики, приличествующей «великой» державе.

Приходится согласиться не с грустью этих «старомодных» дипломатов, а с тем, что Австрия и не могла вести новой «империалистической» политики.

Главной причиной этого прежде всего было ее внутреннее состояние и та политика, с помощью которой Австрия пыталась урегулировать жизнь внутри государства. Центробежные стремления отдельных национальностей, превратившиеся с годами в ярко выраженную вражду между ними, отнюдь, конечно, не могли способствовать процветанию империи Габсбургов. С ростом производительных сил на территориях отдельных национальностей вражда между ними лишь крепла, а пример их соседних, свободных от гнета Габсбургов единоплеменников, быстро шагавших по пути экономического развития, еще более направлял их думы и мысли за рубеж Австрии.

Мало было государственных людей в Австрии, которые бы, в порыве кипевшей национальной вражды, признавали, что единственный выход для временного спасения государства – это широкая автономия для отдельных национальностей, перестройка страны на федеративных началах. Конечно, это было не решение, а лишь отсрочка, последнее средство спасения от неминуемого разгрома.

Если идеи триализма укладывались в голове наследника Франца-Фердинанда, то они были чужды представителю верховной власти – Францу-Иосифу, упорно стоявшему на конституции 1867 года, вместо широких реформ и признания национальной автономии внутри государства, как исторического факта, правительство Габсбургов предпочло идти путем контрреволюционным, старым излюбленным путем абсолютизма, замаскированным в конституционные формы. После политической смерти Империи ныне кое-кто из переживших со лиц в Австрии, как, например, Краусс, в своей книге «Причины наших поражений», договаривается до истины, что «сильная и активная политика (внешняя; Б. Ш.) может быть проводима государством, здоровым внутри. Сила и здоровье государства покоятся на его внутренних соотношениях. Только государство, в котором существует внутренний порядок, может преследовать активные политические цели и за своими пределами». Мудрые слова… но после времени!!

Читать дальше