Для оказания помощи Народному фронту из числа добровольцев различных национальностей под руководством представителей Коминтерна были сформированы интернациональные бригады, которые принимали активное участие в гражданской войне. В отличие от СССР, Германия и Италия стали отправлять воинские контингенты, которые назывались легионерами. Серьезные разногласия внутри правительства Народного фронта, раскольническая деятельность троцкистов и анархистов в Барселоне и по всей Каталонии привели к поражению антифранкистских сил, и в 1939 г. в Испании была восстановлена диктатура Франко.

Между Германией и Японией

25 ноября 1936 г. Япония и Германия заключили «Антикоминтерновский пакт». К этому времени в Европе складывались предпосылки для создания неформальной коалиции всех правых сил, направленной на координацию действий в вопросах противодействия коммунизму. Переход к массовому террору в 1937 г. окончательно подорвал доверие к СССР. За Советским Союзом закрепилась репутация нестабильного государства, и установилось общеевропейское скептическое мнение о ценности СССР только как военного союзника. После разгрома военных и военно-инженерных кадров в СССР в Великобритании и Франции считался бессмысленным союз с Советским государством. Низкого мнения о возможностях Красной Армии были и германские специалисты.

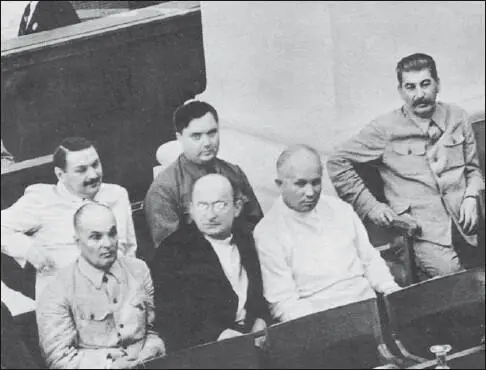

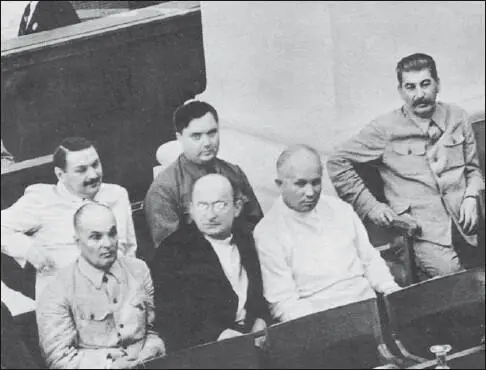

Советские руководители на заседании I сесии Верховного Совета СССР (Сталин, Хрущев, Берия, Шкирятов, Маленков, Жданов)

Советский Союз в 1938 г. был парализован террором. Сталин полностью завершил консолидацию общества и чистку элиты. СССР и Германия практически синхронно стали тоталитарными государствами. Однако германская элита – за минусом ее еврейской части – подверглась не столько чистке, сколько нацификации. Гитлер сохранил практически полную преемственность в руководстве экономикой, дипломатией и военной машиной. Лояльность режиму была гарантией личного и корпоративного выживания. Сталинский террор был иррациональнее гитлеровского, и лояльность ничего не стоила.

Советская элита была лишена даже права совещательного голоса, и политические воззрения Сталина не подвергались никакой корректировке и единолично обусловливали внутреннюю и внешнюю политику. Сталин ставил перед партией две разноплановые задачи: обеспечить безопасность страны и завоевать для СССР новые сферы влияния. В конце 1930-х гг. императивом внешней политики для Сталина было восстановление империи в границах 1913 г. Однако серьезным препятствием к достижению этого военно-дипломатическими путями была многолетняя приверженность доктрине мировой социалистической революции и практическое вмешательство в социальные движения зарубежных стран. Это изолировало СССР от нормальной дипломатической практики.

Во второй половине 1930-х гг. штаб Квантунской армии направил в центр документ «Политика обороны государства», в котором предписывалось силами Квантунской и Корейской армий нанести основной удар по советскому Приморью для его захвата путем отсечения войск Особой Дальневосточной армии от войск Забайкальского военного округа и их уничтожения. Однако в 1938 г. Япония в материально-техническом отношении еще не была готова к крупномасштабным военным действиям. Японцы понимали необходимость серьезной подготовки и пытались выяснить возможность реализации своих планов против СССР и одновременно готовились к войне. В 1937 г. в Маньчжурии на границах Советского Союза и Монгольской Народной Республики японцами было создано 11 укрепленных районов, вдоль государственных границ размещались сильные военные гарнизоны, строились и совершенствовались шоссейные дороги.

К весне 1938 г. численность японских войск была доведена до 350 тыс. человек, имевших 1052 артиллерийских орудия, 585 танков и 355 самолетов. Значительный контингент японское командование содержало в Корее. Советское правительство приняло ответные меры. Приказом наркома обороны Отдельная Краснознаменная Дальневосточная армия была преобразована в Краснознаменный Дальневосточный фронт. Командующим войсками округа был назначен В. К. Блюхер.

Фронт состоял из двух армий – 1-й Приморской и 2-й Отдельной Краснознаменной, которыми командовали комбриг К. П. Подлас и комкор И. С. Конев. Для пополнения корабельного состава Тихоокеанского флота с Балтики Северным морским путем были направлены два эскадренных миноносца. Планируя вооруженную акцию в районе озера Хасан, японское командование рассчитывало создать угрозу всему Посъетскому району и в конечном итоге овладеть всей южной частью советского Приморья. Разгром японских группировок около озера Хасан, а в 1939 г. – в районе реки Халхин-Гол были стратегической пробой сил оси Берлин – Рим – Токио. Возрастала реальная угроза нападения на СССР одновременно с Запада и Востока.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу