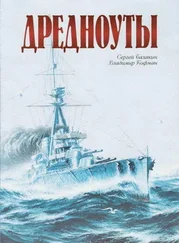

Вступление в строй головного «карманного линкора» совпало с приходом к власти Гитлера и вылилось в шумную пропагандистскую кампанию, призванную внушить обывателю, будто возрождение германского флота началось с создания «лучших в мире» кораблей. В действительности эти утверждения были далеки от истины. При всей своей оригинальности «Дойчланд» и последовавшие за ним «Адмирал Шеер» и «Адмирал граф Шпее» по броневой защите превосходили далеко не все «вашингтонские» крейсера, а по скорости уступали всем в среднем на 4–5 узлов. Мореходность «карманных линкоров» поначалу оказалась неважной, из-за чего им пришлось срочно переделывать носовую часть корпуса. В довершение всего следует отметить, что их реальное стандартное водоизмещение превышало декларируемое (10 тыс. т) на 17–25 %, а полное на «Адмирале графе Шпее» вообще достигло 16 020 т!

Очевидная ограниченность возможностей «карманных линкоров» в свете заявленной Гитлером новой морской доктрины вынудила отказаться от строительства еще трех однотипных кораблей в пользу полноценных линкоров. В июне 1935 года в Лондоне был заключен договор, позволявший Германии иметь флот, составлявший 35 % от британского. Одержав дипломатическую победу, немцы теперь могли строить линкоры вполне легально.

Создание кораблей шло под личным контролем фюрера. Именно его принято считать автором новой роли, предписанной бронированным гигантам «Кригсмарине» в назревавшей войне. Дело в том, что, будучи не в состоянии тягаться с британским флотом в генеральном сражении, фашисты предполагали использовать свои линкоры в качестве океанских рейдеров. Именно в действиях могучих кораблей против транспортного судоходства Гитлеру виделась возможность поставить «владычицу морей» на колени. По совокупности параметров «Шарнхорст» и «Гнейзенау» нередко [3] и вполне справедливо

называют линейными крейсерами.

«Гнейзенау» на параде, 1939 г.

Линкор «Гнейзенау», Германия, 1938 г.

Заложен в 1934 г., спущен на воду в 1936 г.

Водоизмещение стандартное 32100 т, нормальное 35540 т, полное 38100 т.

Длина наибольшая 229,8 м (234,9 м после переделки форштевня), ширина 30 м, осадка 9,9 м.

Мощность турбин 160000 л.с., скорость 31 уз.

Броня: пояс 350–170 мм, верхний пояс до 45 мм, палубы 50+80 мм, башни до З60 мм, башни среднего калибра до 140 мм, рубка до 350 мм.

Вооружение: 9 283-мм и 12 150-мм орудий, 14 105-мм зениток, 1637-мм и 10 20-мм автоматов, 6 ТА, 4 гидросамолета.

Всего построено 2 единицы: «Гнейзенау» и «Шарнхорст».

Однако их преемственность со своими выдающимися предками — «Дерфлингером» и «Макензеном» — весьма условна. Проект «Шарнхорста» в большей степени ведет свою родословную от «карманных линкоров». Единственное, что конструкторы позаимствовали у кайзеровских линейных крейсеров, так это схему бронирования. В остальном же «Шарнхорст» — просто выросший до нормальных размеров «Дойчланд» с третьей 283-мм башней и паротурбинной установкой.

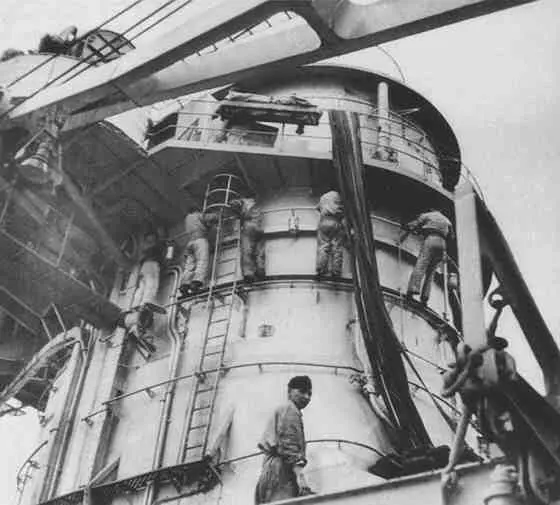

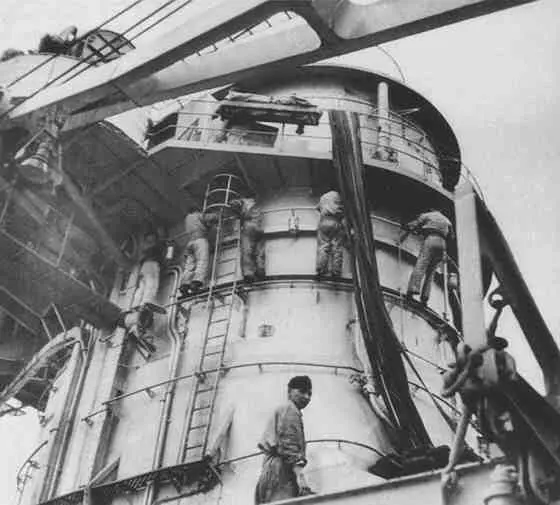

«Шарнхорст» в ходе достройки, вид на дымовую трубу.

Броневая защита «Шарнхорста» по схеме была старомодной, но в то же время очень мощной. Вертикальный пояс из 350-мм цементированной брони крепился снаружи и мог противостоять 1016-кг 406-мм снарядам на дальностях более 11 км. Выше находился дополнительный 45-мм пояс. Броневых палуб было две: 50-мм верхняя и 80-мм (95-мм над погребами) нижняя со 105-мм скосами. Общий вес брони достиг рекордной величины — 44 % от нормального водоизмещения! Противоторпедная защита имела в среднем ширину 5,4 м на каждый борт и отделялась от корпуса наклонной 45-мм переборкой.

283-мм орудия модели 5КС-34 по сравнению с предыдущей моделью 5КС-28 были несколько усовершенствованы: длина ствола увеличилась до 54,5 калибров, что позволило более тяжелому 330-кг снаряду обеспечить ту же дальность стрельбы — 42,5 км. Правда, Гитлер был недоволен: он считал германские корабли периода Первой мировой войны явно недовооруженными и требовал установить на «Шарнхорст» 380-мм орудия. Лишь нежелание надолго затягивать вступление линкоров в строй (а новое вооружение задержало бы их готовность минимум на год) вынудило его пойти на компромисс, отодвинув перевооружение кораблей на момент их будущих модернизаций.

Читать дальше