Прежде всего практически все издания должны были иметь разрешение от цензуры. Это касается как книг, так и журналов, брошюр, одиночных листов. На каждом экземпляре печатного издания должны быть указаны сведения о типографии и дата цензурного разрешения; типография же, со своей стороны, была обязана перед выпуском изданий в свет подавать их в местный цензурный комитет. Произведения, которые проходили предварительную цензуру в рукописи, получали право на издание (в этом случае на самом издании указывалось «Дозволено цензурой» и дата разрешения), а по окончании печатания сигнальный экземпляр подавался в цензурный комитет, где его сверяли с разрешенной рукописью и выдавали билет на выход. Освобождались от этого «только объявления присутственных мест и произведения, имеющие предметом общежитейские и домашние потребности», то есть визитные карточки, пригласительные билеты, бланки и т. п.

После завершения печати каждого издания типография была обязана представить в цензурный комитет «обязательные экземпляры»; обычно 4 или 5, в зависимости от тиража (1 или 2 для Публичной библиотеки и по одному для Московского Публичного музея, для Гельсингфорского университета и для Академии наук). Лекции профессоров, которые издавались литографическим способом небольшим тиражом, не подвергались общей цензуре и подлежали только доставке в качестве обязательного экземпляра в Публичную библиотеку.

От предварительной цензуры (то есть от предварительного просмотра рукописи) освобождались издания объемом более 10 печатных листов (только в столицах), а также издания университетов. Особенно оговаривалось, что никакое частное объявление «не может быть напечатано без дозволения местного полицейского начальства», в том числе и отдельно, из-за чего на рекламных вкладках в газеты, буклетах и листовках обычно есть дата разрешения начальника городской полиции и наименование типографии. Для сочинений «по математике и другим точным наукам… дозволяется, для облегчения составления и печатания оных, поставлять в последней корректуре, тиснутой на писчей бумаге». Для желающих подавать в цензуру корректуру вместо рукописи (так до введения правил 1865 года обычно делал Д. И. Менделеев, поскольку это было стандартной практикой товарищества «Общественная польза»), требовалось получить позволительный билет. Если освобождение от предварительной цензуры требовалось периодическому изданию, то такое право выдавалось при начале издания (свидетельство об этом было выдано 4 февраля 1869 года и «Журналу РХО» [122] См.: Российский государственный исторический архив, г. С.-Петербург (далее — РГИА), Дело Главного Управления по делам печати по изданию Журнала РХО, Ф. 776. Оп. 4. Д. 83. Л. 19.

), но при условии соблюдения строго оговоренной программы журнала. Все издания, напечатанные без предварительной цензуры, подавались уведомительно в цензурный комитет и выпускались в публику по прошествии трехдневного срока (в этот срок, если усматривалась необходимость, цензурный комитет мог вмешаться и задержать выход издания).

Отдельно контролировалось печатание оттисков из периодических изданий, вне связи с тем, как (предварительно или нет) цензурировалось само периодическое издание. Оттиски требовалось проводить через цензуру предварительную: «Всякое перепечатание, или отдельное отпечатание какой бы то ни было статьи, из одного или нескольких нумеров периодического издания, когда бы оно ни производилось, может быть сделано не иначе, как по получении на то цензорского одобрения, и выпуск в свет из типографии какого бы то ни было рода перепечаток или отдельных оттисков может быть только сделан по получении на то особого дозволенного билета…» [123] Изложение постановлений о цензуре и печати. СПб., 1865. С. 63–64.

Это, повторимся, касалось оттисков из всех периодических изданий, уже прошедших цензуру и вышедших в публику.

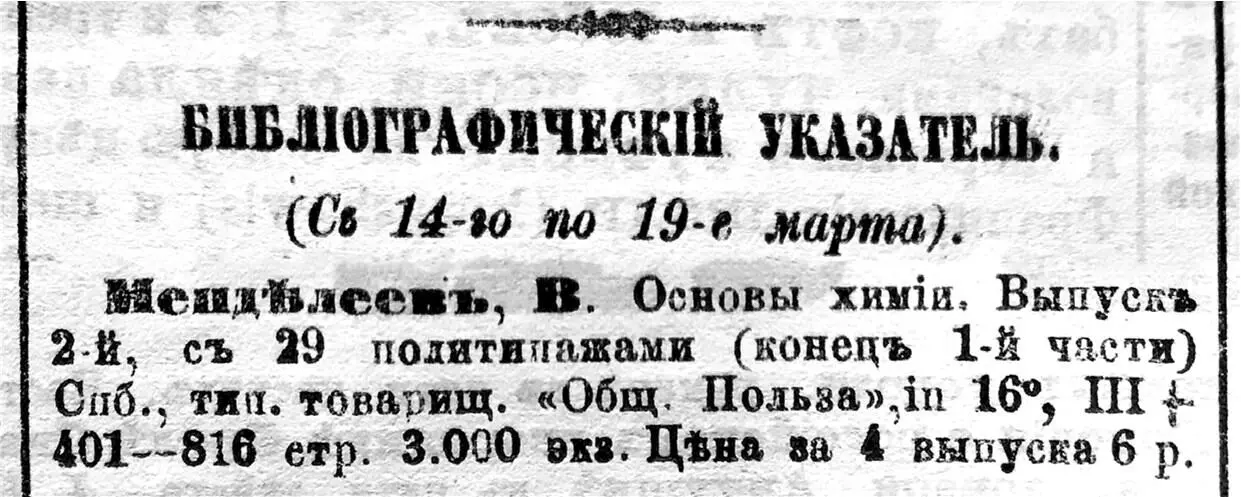

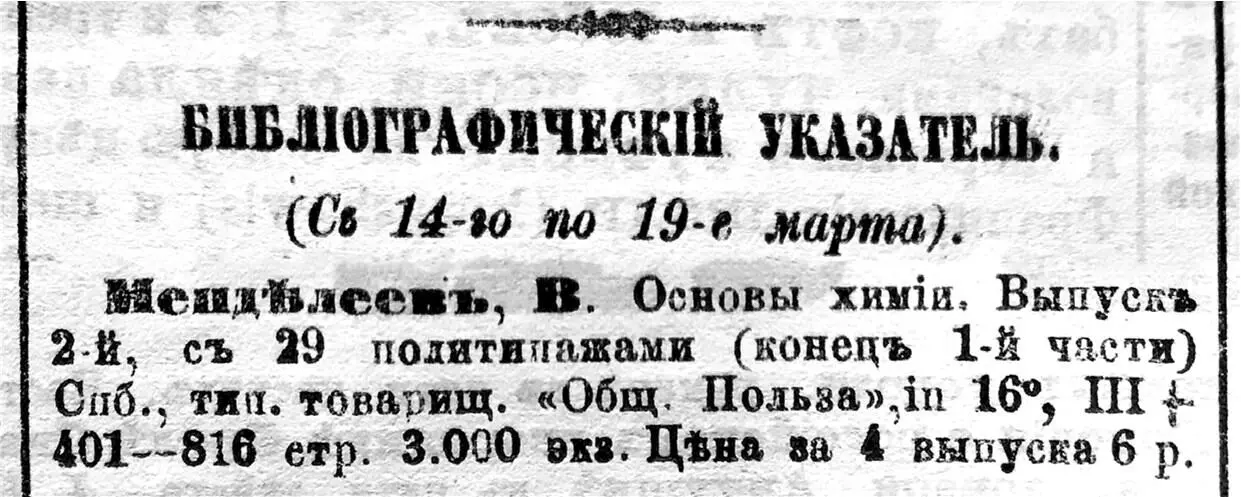

Большим событием отечественной библиографии стало учреждение в 1869 году при Главном управлении по делам печати газеты «Правительственный вестник», на страницах которого появлялась рубрика «Библиографический указатель» со списком вновь выходящих книг. По-видимому, в 1869 году она была еще не настолько полной, как в последующие годы… В любом случае, в этой газете зарегистрирован выход только одного из интересующих нас изданий — 2-го выпуска «Основ химии».

Как следует из этого объявления [124] Библиографический указатель: (С 14-го по 19-е марта) // Правительственный вестник. СПб., 1869. № 65, 23 марта (4 апреля). С. 3.

, 2-й выпуск «Основ химии», который включал в себя титульный лист 1-й части, предисловие (с. I–III) и таблицу — «Опыт…» (с. [IV]) и вышел в свет между 14-м и 19-м марта 1869 года: «Менделеев, В. [!] Основы химии. Выпуск 2-й, с 29 политипажами (конец 1-й части). Спб., тип[ография] товарищ[ества] „Общ[ественная] Польза“, in 16°, III+401–816 стр. 3000 экз. Цена за 4 выпуска 6 р.». Это извещение также было перепечатано в ряде изданий [125] Библиографический указатель: (С 14-го по 19-е марта) // Листок объявлений и извещений. СПб., 1869. № 8, 28 марта. С. 2.

[126] Русские книги, январь — июнь 1869 / Каталог новых книг // Библиограф: Критико-библиографический журнал, изд. под ред. А. Н. Струговщикова. СПб., 1869. № 2, ноябрь. С. 1–22 (упом. на с. 10).

. Первоначальное название книги, упоминавшееся в рекламных объявлениях, было: «Основы химии, или общедоступное и подробное изложение сведений неорганической химии, ее теории и приложений. Д. Менделеева» [127] В книжном магазине товарищества «Общественная польза» // С.-Петербургские ведомости. СПб., 1869. № 77, 19 (31) марта 1869. С. 4.

. На обложке 1-го выпуска значилось лишь краткое «Основы химии», при этом на титульном листе 1-й части (он прилагался при 2-м выпуске) должно было стоять полное название, уже даже отраженное к тому времени в библиографических справочниках [128] Первое прибавление к систематической росписи книгам, продающимся в книжном магазине Ивана Ильича Глазунова… Составлено за время с июля 1867 по февраль 1869 г. СПб., 1869. С. 70, № 11528. (Вып. 1-й, с первоначальным заглавием).

[129] Межов В. И. Систематический каталог русским книгам, продающимся в книжном магазине Александра Федоровича Базунова… СПб., 1869. С. 528, № 7583 (Вып. 1-й, с первоначальным заглавием).

. Но к моменту печати титульного листа 1-й части Менделеев, как мы знаем, уже совершил свое открытие. Хотя «Основы химии» и оставались учебным пособием, понимание смысла и значимости Периодического закона позволили ему отказаться от первоначального сложного заголовка (при этом товарищество «Общественная польза» рекламировало книгу с первоначальным названием даже и в 1870 году, когда были изданы три выпуска [130] Каталог изданий товарищества «Общественная польза», С.-Петербург, Миллионная, № 6. СПб., 1870. С. 42. (Цензурное разрешение каталога 18 мая 1870).

). Пособие выходило в обложках светло-зеленого цвета, на второй стороне обложки 2-го выпуска, о котором идет речь ( табл. 9 ), имеется следующий текст, напечатанный полужирным кеглем: «К этому выпуску прилагается заглавный лист и предисловие, которые, при переплете, должны быть помещены перед 1-м выпуском. Выпуски 1-й и 2-й образуют вместе первую часть. Во вторую часть войдут 3-й и 4-й выпуски». На 4-й стороне обложки, внизу, читаем: «Основы химии. Отдельные выпуски не продаются. При 1-м выпуске выдается билет на 3 следующих. При 2-м выпуске будут приложены заглавный лист и предисловие…» [131] Экземпляр Музея-архива Д. И. Менделеева.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Петр Дружинин Загадка «Таблицы Менделеева» [История публикации открытия Д.И.Менделеевым Периодического закона] обложка книги](/books/393460/petr-druzhinin-zagadka-tablicy-mendeleeva-istori-cover.webp)