Проблема, с которой сталкивались средневековые оружейники, заключалась в том, как получить одновременно жёсткую и ковкую сталь. Большое количество углерода сделает сталь твердой, но хрупкой, малое содержание углерода приведет к образованию более ковкого материала, который, однако, будет настолько мягок, что не сможет образовать жёсткой режущей кромки при заточке. Клинки дамасской стали ковали из небольших по размеру слитков железа, содержавших 1,6–1,7 % углерода. Эти слитки [их еще называют вутц (wootz)] производились в Индии, экспортировались в Дамаск, где опытные оружейники превращали их в клинки.

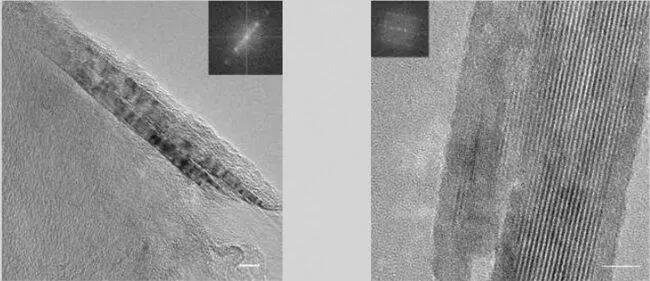

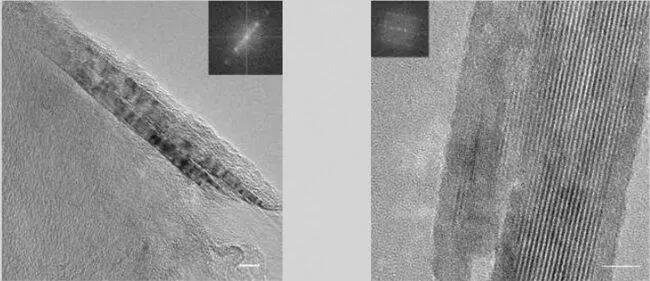

Сканирующий электронный микроскоп позволяет разглядеть нанотрубки в дамасском клинке (рисунок из Nature, 2006, 444, 286).

Сталь, содержащая такое количество углерода, обычно образует пластины цементита (Fe 3C), который в свою очередь делает сталь ломкой. Однако в ходе выплавки дамасской стали при температуре около 800 градусов Цельсия в исходный материал вносили небольшое количество добавок, представляющих собой элементы первого ряда переходных металлов (например: ванадий, хром, марганец, кобальт и никель), вольфрам и некоторые редкоземельные элементы. Совместное и одновременное внесение этих добавок в сталь приводило к тому, что отдельные пластины цементита объединялись, формируя его нановолокна. Все это давало клинкам прочность, ковкость и характерный волнообразный рисунок микроструктуры. Искусство ковки дамасской стали было потеряно к XVIII веку благодаря истощению запасов сырьевой базы как для железосодержащих руд, так и для легирующих добавок.

Ранее проводимые исследования микроструктуры дамасской стали показывали на наличие нановолокон цементита в материале. Сейчас группа Пауфлера обнаружила наличие нанотрубок в стали. Это открытие было сделано следующим образом: небольшой образец материала клинка был корродирован действием плавиковой кислоты, после чего материал изучался с помощью сканирующего электронного микроскопа с высоким разрешением.

Нанотрубки могли образоваться в результате добавок некоторых растительных ингредиентов ещё на стадии образования вутца. Ученые предполагают, что образованию углеродных нанотрубок могла способствовать древесина Cassia auriculata и листья Coltropis gigantean . Таким образом, эмпирически оптимизируя процесс выплавки стали и ковки клинка, средневековые мастера получили наноматериалы ещё несколько сотен лет назад, правда, естественно, ответить на вопрос: «Благодаря чему клинок, скованный на Востоке, превосходит свойствами клинок, скованный на Западе», – металлурги и алхимики и Саладина, и европейских правителей не могли, и переход на древесный уголь из других сортов древесины привёл в конечном итоге к «утере» секрета дамасской стали.

Пожалуй, учитывая все обстоятельства, самый приятный из всех химических сюрпризов произошел в 1669 году, когда алхимик Хенниг Бранд попытался получить золото, нагревая мочу с песком.

Спрашивается – зачем он взял такие неожиданные исходные вещества для трансмутации? Ответ прост: принцип подобия, который использовали алхимики, в те времена касался не только растворимости, а чуть более, чем всего – запахов, вкуса, внешнего вида. Исходя из принципа подобия, теоретической базой для подбора условий проведения эксперимента послужило то, что и золото, и моча отличаются одинаковым цветом. Конечно же, Хенниг Бранд не смог выпарить золото из мочи, но в историю химии вошел как первооткрыватель нового элемента – фосфора.

Открытие удалось сделать благодаря тому, что помимо мочевины и мочевой кислоты моча содержит метафосфат натрия, а при высокой температуре её органические компоненты обугливаются до углерода, который при нагревании может восстановить фосфор из фосфата. Бранд хранил свой метод получения нового вещества в тайне (из-за свечения считая его облегчённой версией философского камня), но в 1680 году независимо от него Роберт Бойль опубликовал рецепт получения фосфора по такой же методике – при нагревании мочи с песком. Специалисты по химии фосфора и фосфорорганических соединений до сих пор уверены в том, что главное достижение алхимии – тот самый эксперимент Бранда и позднее Бойля, который позволил открыть новый (тогда) и уникальный (до настоящего времени) химический элемент.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу