тепло

холод

сухость

влажность

Соединяя эти свойства в различных отношениях, можно получать всевозможные тела с самыми разнообразными частными свойствами. Например:

тепло + сухость = огонь

тепло + влажность = воздух

холод + сухость = земля

холод + влажность = вода

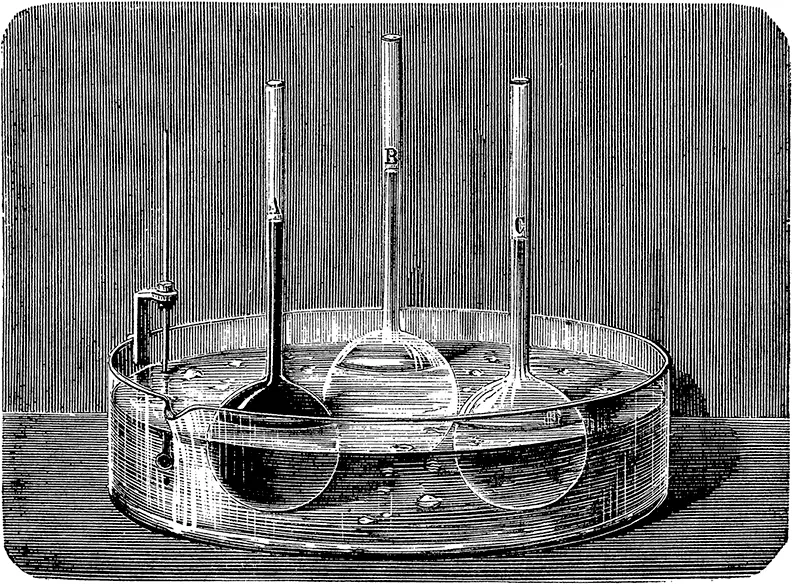

На основании своей теории о четырёх элементах Аристотель смог объяснить некоторые явления природы, например, кипячение воды. Этот процесс он считал превращением воды в воздух. (Интересно, как бы он сейчас объяснил реакцию «кола + ментос»?!)

Естественно, с помощью своей «теории» Аристотель не мог описать все явления и факты, но это его абсолютно не смущало. Он считал, что не мысль должна приспосабливаться к природе, а, напротив, природа должна приспособиться к человеческой мысли. Тем не менее он признавал, что число выявленных им элементов слишком мало, поэтому добавил к ним ещё один – неопределённый. Этот пятый элемент получил латинское название quintaessentia. Понятие «квинтессенция» позднее сыграло важнейшую роль в изысканиях средневековых алхимиков. В системе же Аристотеля оно обозначало нечто духовное, что-то вроде «эфира».

Здесь, дорогой читатель, я ненадолго остановлюсь, чтобы сделать тебе небольшую прививку от шарлатанов. К сожалению, в настоящее время существует огромное множество фанатиков, свято верящих в теории заговоров, «рептилоидов», твёрдо убеждённых в том, что учёные скрывают от обычных людей настоящую науку, что раньше было лучше и древние люди всё знали. В частности, эти фанатики утверждают, что якобы всё вокруг нас состоит из эфира. Так вот, дорогой друг, поверь мне на слово: все их заверения – банальная чушь. Дочитав книгу до конца, ты обязательно узнаешь, с помощью каких экспериментов учёные доказали, что никакого эфира не существует. А пока просто запомни: если встретишь людей, которые захотят убедить тебя в существовании эфира, не относись к их сказкам серьёзно.

В 121 году н. э. греческий врач Клавдий Гален(ок. 129–216) усовершенствовал теорию Аристотеля и впервые применил её к человеку. Он считал, что человек состоит из тех же четырёх элементов, из которых состоят любые тела в природе. В теле здорового человека они находятся в определённом соотношении, и если вдруг какого-то элемента становится меньше – человек заболевает. Отсюда вытекает и разработанный Галеном способ лечения: вносить в организм тот элемент, которого не хватает.

Клавдий Гален – греческий врач

Вот так, мой друг, выглядели первые зачатки химических знаний, из которых потом выросли великие открытия, поражающие наше воображение по сей день. И, заметь, развитие химической науки стало возможным не благодаря философии и метафизике, а благодаря неутомимому поиску новых фактов, новых тел и усовершенствованию способов превращения одних тел в другие. Разумеется, стремление к распространению практических знаний по химии не могло появиться без материального импульса. И вообще запомни на будущее: занятия наукой стоят не просто дорого, а очень дорого! Стремления к ним не появилось бы без манящей цели, для достижения которой гений и талант готовы были не щадить себя.

Из случайных открытий химическое искусство рано или поздно должно было превратиться в планомерную работу. И первой чётко выраженной заманчивой целью на этом пути стало желание человека найти «философский камень».

Слышал о таком?

Глава 2

Химия и «философский камень»

Итак, что же такое «философский камень»? Почему наши предки так стремились его найти и какими методами для этого пользовались?

По правде говоря, предмет их вожделения представлял собой вовсе не камень, а… жидкость. Своего рода эликсир, обладающий чудодейственными свойствами. Главной ценностью такого эликсира считалось то, что незначительной его дозы хватало бы для превращения неблагородных металлов (например, меди и железа) в металлы благородные – серебро и золото.

Кстати, именно из тех времён к нам и пришло понятие о «благородных металлах». Такое название эти металлы получили главным образом за свой красивый внешний вид в изделиях и характерные только для них физические свойства. Например, основные благородные металлы – золото, серебро и платина – на воздухе практически не окисляются, даже при плавлении. Другими словами, под благородными металлами следует понимать химически стойкие металлы, с трудом вступающие в химические реакции. Возьмём для сравнения, например, железо. Оно не является благородным металлом, так как окисляется (ржавеет) на воздухе. Вот если бы автомобили изготавливали из золота или платины – им бы сносу не было. Но и цена, разумеется, была бы запредельной. А уж стоимость «жигулёнка», изготовленного, допустим, из осмия или родия, вообще равнялась бы цене пожизненного абонемента полётов на Марс!

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу