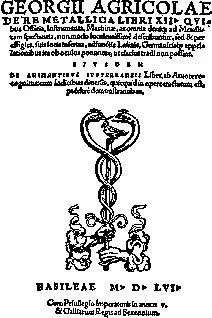

Рис. 3. Титульный лист книги Агриколы.

Фон Гогенгейм вошел в историю под выбранным им самим именем Парацельс, т. е. «превосходящий Цельса». Цельс — древнеримский ученый, писавший о медицине. Его труды, незадолго до того напечатанные, оказались (благодаря Парацельсу) предметом чрезмерного и необоснованного поклонения.

Парацельс, как и Авиценна (см. разд. «Арабы»), считал, что основная задача алхимии — не поиски путей получения золота, а изготовление лекарственных средств [18] [18] Парацельс положил начало важному направлению в химии, получившему название иатрохимии (от греческого ιατρόδ — врач). Иатрохимия сыграла важную роль в борьбе с догмами средневековой схоластической медицины. В развитие химических представлений иатрохимики также вносили далеко не только одну мистику. Иатрохимия не только пыталась подвести химическое основание под теорию гуморальной патологии, но и содействовала эмпирическому прогрессу химии. Иатрохимики ввели представления о кислотности и щелочности, открыли много новых соединений, начали ставить первые воспроизводимые (хотя далеко не всегда методологически правильные) эксперименты. К числу иатрохимиков принадлежали Я. Б. Ван Гельмонт, Франциск Сильвия, Анджело Сала и Андрей Либавий, которого А. Азимов ошибочно причисляет к алхимикам. Иатрохимия в определенной мере облегчила развитие технической химии Возрождения, приняв на себя тормозящие химическую мысль традиции мистического теоретизирования, использования не доступного непосвященным языка и т. п. Техническая химия начала беспрепятственно накапливать и описывать эмпирический материал.

. До Парацельса в качестве таковых использовались преимущественно растительные препараты, но Парацельс свято верил в эффективность лекарственных средств, изготовленных из минералов. Несмотря на свое негативное отношение к идее трансмутации, Парацельс был алхимиком старой школы. Он принимал древнегреческое учение о четырех элементах-стихиях и учение арабов о трех элементах-принципах (ртуть, сера и соль), искал эликсир жизни (и даже утверждал, что нашел его). Парацельс был уверен, что он открыл металлический цинк, и иногда честь этого открытия действительно приписывают ему, хотя цинк в составе руды и в сплаве с медью (латунь) был известен еще в древности. Труды Парацельса вызывали споры даже полвека спустя после его смерти. Последователи Парацельса усилили мистическое содержание взглядов своего учителя и свели некоторые из них до суеверий [19] [19] Наиболее всеобъемлющими трудами по истории алхимии являются следующие: LippmannE. О. Entstehung und Ausbreitung der Alchemie. Berlin, Springer, 1919; RuskaJ. Arabische Alchemisten. 2 Bd. Heidelberg, Winter, 1924. Подробные сведения о Парацельсе и других иатрохимиках можно найти в наиболее документированной истории химии: PartingtonJ. R. A History of Chemistry. Vol. II, London, Macmillan, 1959, а также в кн.: Sudhoff К. Paracelsus, ein deutsches Lebensbild aus der Renaissancezeit. Leipzig, Bibliogr. Inst., 1936; Pagel W. Paracelsus. An Introduction to Philosophical Medicine in the Era of the Renaissance. Basel. Karger, 1958. О технической химии см.: Фестер Г. История химической техники. Пер. с нем. / Под ред. М. А. Блоха с вводной статьей А. Е. Луцкого.— Харьков, Научно-техническое изд-во Украины, 1938, 304 с.

и это в тот период, когда алхимики начали стремиться к конкретности и рационализму!

Немецкий врач алхимик Андрей Либау (ок. 1540—1616), известный под латинизированным именем Либавия, опубликовал в 1597 г. «Алхимию» — первый в истории учебник химии.

Либавий первым описал приготовление соляной кислоты, тетрахлорида олова, сульфата аммония и «царской водки» ( aquaregia ) — смеси азотной и соляной кислот, получившей свое название из-за способности растворять золото. Либавий считал, что минеральные вещества можно опознать по форме кристаллов, полученных после испарения раствора. Тем не менее он был уверен, что превращение металлов в золото возможно и открытие способа изготовления золота явится венцом химической науки, хотя и он соглашался с Парацельсом в том, что основная задача алхимии — служить медицине. В своем труде, написанным четким, ясным языком, Либавий яростно атаковал туманные теории, которые он называл «парацельсианскими».

В 1604 г. немецкий издатель Иоганн Тёльде выпустил книгу некоего средневекового монаха Василия Валентина (скорее всего это был псевдоним самого Тёльде), озаглавленную «Триумфальная колесница антимония», которая получила широкую известность.

Читать дальше