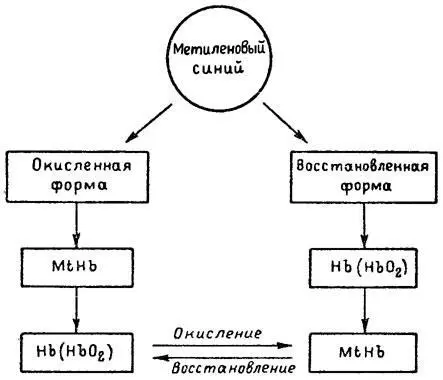

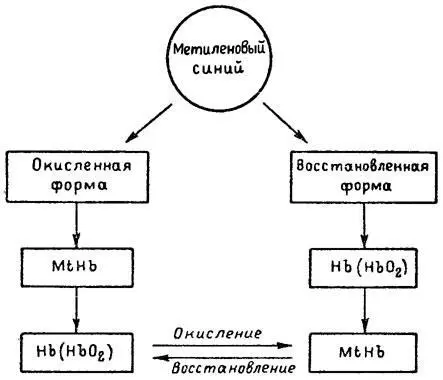

Рис. 14. Схема разнонаправленного действия метиленового синего на гемоглобин

Механизм восстанавливающего действия метиленового синего на MtHb многие исследователи связывают также с обменом в организме сахаров, в частности с усилением окисления их метаболита — молочной кислоты — и превращением ее в пировиноградную кислоту. Эта реакция сопровождается гидрированием метиленового синего, который в свою очередь окисляется метгемоглобином. Надо, однако, — отметить, что у метиленового синего как антидота есть и отрицательные свойства. Самое опасное из них (и, к счастью, редко наблюдаемое) — внутрисосудистый гемолиз, т. е. разрушающее действие на эритроциты, — что приводит к выходу из них гемоглобина и растворению его в плазме крови. Возможны также у отдельных людей и нарушения со стороны центральной нервной системы, сердца, легких. Все это, конечно, снижает значение метиленового синего как лечебного препарата и не позволяет применять его в течение длительного времени.

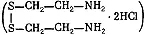

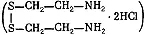

Сульфгидрильные соединения. Поскольку ни глюкоза, ни метиленовый синий не могут считаться достаточно приемлемыми восстановителями гемоглобина, вполне оправданными стали поиски антидотов такого типа действия среди других противоокислительных веществ. И здесь определенный успех был достигнут при изучении ряда органических соединений, содержащих SH-группы. Так, в лаборатории профессора М. С. Кушаковского было показано, что β-меркаптоэтиламин, или цистеамин (HS-CH 2-СH 2-NH 2·HCl), и ряд других меркаптосоединений (например, вещество строения HS-СН 2-СН 2-ОН) обладают способностью активно вмешиваться в ферментативные реакции восстановления метгемоглобина. Это же можно сказать и о многих аминодисульфидах, а также о метилированных производных цистеамина (N-диметил-цистеамин) и цистамина (N-N'-тетрадиметилцистамин). Важным свойством некоторых из названных веществ является их способность предупреждать образование метгемоглобина. Практически наиболее ценным сульфгидрильным антидотом оказался гидрохлорид цистамина

[157] При нетяжелых интоксикациях, когда концентрация метгемоглобина не превышает 25–30%, рекомендуется прием до 0,6 г цистамина, а при более опасных — прием этой дозы 2–3 раза в день в течение нескольких дней. В случаях, когда можно ожидать воздействия метгемоглобинообразователей (на производстве, при экспериментальных и испытательных работах, при необходимости приема в больших дозах соответствующих лекарственных препаратов и т. п.), антидот рекомендуется принимать в указанной дозо за 45–60 мин до предполагаемого контакта с токсичными агентами, т. е. профилактически. Как антиоксидант цистамин нашел широкое применение в качестве противолучевого препарата (радиопротектора).

, который к тому же заметно препятствует гемолизу.

Так как при метгемоглобиновых интоксикациях, как и при отравлении окисью углерода, блокируется кислородная функция крови, то логично предположить, что увеличение содержания кислорода в плазме даже при высокой концентрации метгемоглобина дает основание надеяться на благоприятный исход отравления. Очень убедительно в экспериментах на морских свинках это показали Б. Р. Гланц и В. Д. Тонкопий. [158] Гланц В. Р., Тонкопий В. Д. О действии повышенного давления кислорода и воздуха при экспериментальной гипоксии, вызванной острым отравлением метгемоглобинообразователями. — ВМЖ, 1967, № 5, с. 31–34.

Помещая животных, отравленных смертельными дозами нитрита натрия, в барокамеру с чистым кислородом под давлением 2 избыточные атмосферы на 2 ч, исследователи добивались 100%-ного их выживания. При этом они обнаружили, что, хотя кислород под давлением не оказывает прямого влияния на процесс нормализации гемоглобина, время кислородной компрессии достаточно для сохранения жизнедеятельности организма до момента начала спонтанного восстановления метгемоглобина. Эти и другие подобные эксперименты свидетельствуют о важности экстренного введения в организм больших количеств кислорода при отравлении метгемоглобинообразующими ядами.

Гемолитические яды и мекаптид (антарсин)

Остановимся еще на одной группе веществ, блокирующих кислородпередающую функцию крови. Это гемолитические яды, действие которых, как уже отмечалось, приводит к выходу гемоглобина из эритроцитов в плазму крови.

Читать дальше