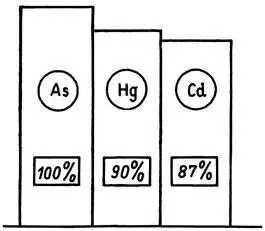

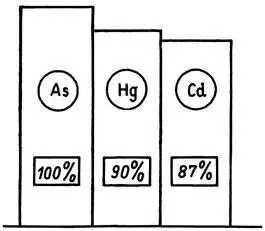

Рис. 11. Результаты лечения унитиолом кроликов (% выживших животных), отравленных мышьяком, ртутью и кадмием в дозах, дающих 80% смертности у полеченных животных (Бравер-Чернобульская, Белоножко, 1959)

В разработку антидотных методов лечения и профилактики интоксикаций ртутьорганическими соединениями внесли вклад труды профессора С. И. Ашбеля (г. Горький) и его сотрудников. Так, имя был успешно применен унитиол в виде аэрозоля с помощью оригинальных аэрозольингаляционных установок. Авторы обосновывают такой метод антидотной терапии тем, что вследствие поступления ртутьорганических ядохимикатов в организм через легкие (при их производстве и применении) последние становятся основным депо этого яда. [122] Ашбель С. И. Интоксикации ртутьорганическими ядохимикатами, М.: Медицина, 1964.

Вдыхание унитиолового аэрозоля показано и при выполнении работы в условиях возможного воздействия этих веществ на организм (т. е. профилактически), тем более при малейшем подозрении на начинающуюся интоксикацию. Вообще ингаляционный метод введения антидота в организм находит применение также и для лечения и профилактики интоксикаций другими ядами. Эффективность унитиола можно еще проиллюстрировать экспериментальными данными (рис. 11).

И все же, несмотря на многие положительные свойства, унитиол как лечебный препарат не свободен и от недостатков. Многолетний опыт его применения свидетельствует, что при передозировке или повышенной чувствительности к нему организма могут возникнуть головная боль, снижение кровяного давления, появиться сыпь. Кроме того, длительное использование унитиола приводит к усиленному выведению из организма таких микроэлементов, как медь и марганец. Вот почему вполне оправданными стали поиски дитиоловых антидотных средств, которые бы были лишены нежелательного побочного действия.

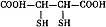

Димеркаптоянтарная кислота (сукцимер)

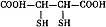

Одним из таких препаратов оказалась димеркапто-янтарная кислота (ДМЯ):  , синтезированная В. Л. Ниренбург на кафедре органической химии Уральского политехнического института. То, что ДМЯ проявляет четко выраженное защитное действие при отравлении животных соединениями мышьяка и ртути, было впервые показано И. Е. Оконишниковой (1962 г.). Наличие двух рядом расположенных SH-групп приводит при ее взаимодействии с тиоловыми ядами к образованию такого же нетоксичного комплекса, какой формировался при использовании унитиола и других подобных антидотов. В последующем антидотные свойства ДМЯ были подтверждены серией убедительных экспериментов, которые, в частности, показали, что она является надежным противоядием при отравлении животных мышьяксодержащими веществами, в том числе лекарственными (новар-сенолом и др.).

, синтезированная В. Л. Ниренбург на кафедре органической химии Уральского политехнического института. То, что ДМЯ проявляет четко выраженное защитное действие при отравлении животных соединениями мышьяка и ртути, было впервые показано И. Е. Оконишниковой (1962 г.). Наличие двух рядом расположенных SH-групп приводит при ее взаимодействии с тиоловыми ядами к образованию такого же нетоксичного комплекса, какой формировался при использовании унитиола и других подобных антидотов. В последующем антидотные свойства ДМЯ были подтверждены серией убедительных экспериментов, которые, в частности, показали, что она является надежным противоядием при отравлении животных мышьяксодержащими веществами, в том числе лекарственными (новар-сенолом и др.). [123] Оконишникоеа И. Е. Экспериментальная терапия и профилактика острых отравлений соединениями мышьяка. — Гиг. труда, 1965, № 3, с. 38–43.

Так, если ДМЯ вводилась не позднее чем через 2 ч после отравления абсолютно смертельными дозами мышьяковых ядов, то выживало от 80 до 100% подопытных животных. Если ее вводили в организм за 15 мин до отравления, то выживало 100% животных. ДМЯ имеет большую терапевтическую широту и лишена какого-либо нежелательного побочного действия. При ее применении отмечена большая скорость выведения мышьяка из организма отравленных животных, чем под влиянием унитиола. Как положительное свойство ДМЯ следует отметить, что она включает активный метаболит — янтарную кислоту, активирующую ряд ферментных процессов при интоксикации тиоловыми ядами. Все это позволило рекомендовать ДМЯ в качестве антидота, который в лечебной практике получил новое название — сукцимер. [124] Например, при отравлениях соединениями ртути и мышьяка сукцимер назначают внутрь по 0,5 г 3–4 раза в день или вводят внутримышечно по схеме, растворяя перед применением 0,3 г препарата в 6 мл 5%-ного раствора двууглекислой соды. Следовательно, готовых к немедленному парентеральному введению препаратов сукцимера еше не создано и это затрудняет его применение при острых отравлениях.

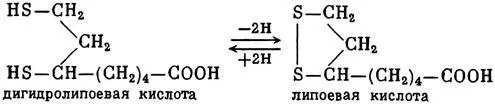

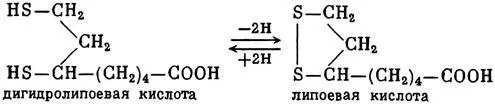

Как дитиоловый антидот приобретает значение липоевая (тиоктовак) кислота — окисленная форма дигидролипоевой кислоты:

Впервые она была выделена из печени животных в 1951 г. в лаборатории американского исследователя Рида, где в дальнейшем определили ее химическую структуру и синтезировали. В организме (ежедневная потребность в ней — 1–2 мг) липоевая кислота ферментативно быстро восстанавливается в дигидролипоевую кислоту с 2 активными сульфгидрильными группами, обладающими выраженными редуцирующими свойствами. Эксперименты на животных и лечебная практика свидетельствуют об определенной ее эффективности при отравлениях соединениями мышьяка, сурьмы и некоторыми другими подобными ядами. [125] Липоевую кислоту принимают внутрь в таблетках по 0,025 г или вводят в виде 0,5–1%-ного раствора натриевой соли.

Следует отметить значимость ее как ценного лекарственного препарата при ряде патологических состояний, связанных с нарушением обмена веществ, прежде всего углеводного и жирового, а также при заболеваниях печени. Постоянно присутствуя в крови и тканях организма и являясь «точкой приложения» тиоловых ядов, липоевая кислота на фоне интоксикации может проявлять себя, с одной стороны, как антидот прямого и реактивирующего действия, а с другой (и это важно подчеркнуть) — как заместительный антидот.

Читать дальше

, синтезированная В. Л. Ниренбург на кафедре органической химии Уральского политехнического института. То, что ДМЯ проявляет четко выраженное защитное действие при отравлении животных соединениями мышьяка и ртути, было впервые показано И. Е. Оконишниковой (1962 г.). Наличие двух рядом расположенных SH-групп приводит при ее взаимодействии с тиоловыми ядами к образованию такого же нетоксичного комплекса, какой формировался при использовании унитиола и других подобных антидотов. В последующем антидотные свойства ДМЯ были подтверждены серией убедительных экспериментов, которые, в частности, показали, что она является надежным противоядием при отравлении животных мышьяксодержащими веществами, в том числе лекарственными (новар-сенолом и др.).

, синтезированная В. Л. Ниренбург на кафедре органической химии Уральского политехнического института. То, что ДМЯ проявляет четко выраженное защитное действие при отравлении животных соединениями мышьяка и ртути, было впервые показано И. Е. Оконишниковой (1962 г.). Наличие двух рядом расположенных SH-групп приводит при ее взаимодействии с тиоловыми ядами к образованию такого же нетоксичного комплекса, какой формировался при использовании унитиола и других подобных антидотов. В последующем антидотные свойства ДМЯ были подтверждены серией убедительных экспериментов, которые, в частности, показали, что она является надежным противоядием при отравлении животных мышьяксодержащими веществами, в том числе лекарственными (новар-сенолом и др.).