В связи с явлениями переатропинизации мы сделаем небольшое отступление. Прежде всего надо отметить, что употребление в больших дозах (количествах) настоев из растений семейства пасленовых или случайное попадание в пищу атропиноподобных веществ может привести к отравлениям, которые протекают с характерными нарушениями высшей нервной деятельности. О таких отравленных в народе говорят: «Белены объелся». [79] Задолго до выделения атропина в чистом виде были известны случаи отравления людей и животных ягодами красавки. Например, с целью предупреждения интоксикаций еще в конце XVIII в. в Австрии было издано несколько циркуляров с подробным описанием этого растения и его ядовитых свойств.

У них нарушается ориентировка во времени и пространстве, речь становится невнятной, возникают яркие зрительные галлюцинации, бред, расстраивается координация движений, появляется двигательное возбуждение. Вот как развиваются у людей симптомы отравления в зависимости от дозы атропина (мг): [80] Hauschild F. Pharmakologie und Grundlagen der Toxikologie. Leipzig, 1960.

• Сухость кожи, замедление пульса — 0,5

• Сухость во рту, жажда — 0,5–1

• Расширение зрачков, учащение пульса — 1–2

• Беспокойство, мышечная слабость, затруднение глотания, головная боль — 3–5

• Максимальное расширение зрачков, нарушение мышечной координации — 7

• Апатия, галлюцинация, бред, потеря сознания — 10

Нечто подобное наблюдается при попадании в организм синтетических психотомиметиков — производных гликолевой кислоты, например дитрана и бенактизина. Эти яды оказались веществами, блокирующими преимущественно М-холинорецепторы головного мозга и тем самым затрудняющими или извращающими передачу нервных импульсов в центральных холинергических структурах. [81] Мильштейн Г. И., Спивая Л. И. Психотомиметики. Л.: Медицина, 1971.

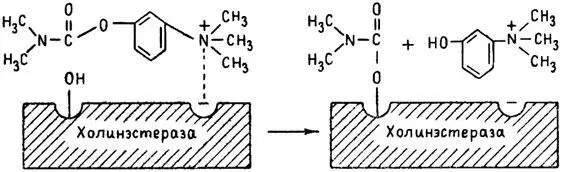

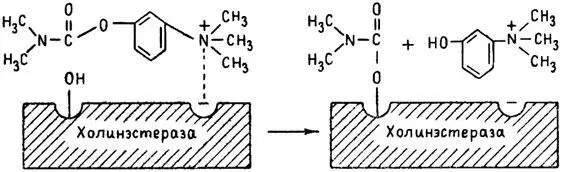

Совершенно очевидно, что их функциональными антагонистами могли бы оказаться вещества, способствующие стабилизации ацетилхолина в синапсах. И действительно, выраженный антидотный эффект при отравлениях холинолитическими соединениями можно наблюдать, например, при применении некоторых обратимых ингибиторов холинэстеразы, т. е. веществ, временно, нестойко угнетающих фермент. В их числе — прозерин, который взаимодействует с холинэстеразой по следующей схеме:

При этом молекула прозерина благодаря положительно заряженному атому азота ориентируется за счет электростатических сил на поверхности холинэстеразы. В отличие от комплекса «яд-фермент» соединение прозерина с холинэстеразой сравнительно непрочно и в течение 2–4 ч подвергается спонтанному гидролизу, что приводит к восстановлению активности фермента. Однако, вероятно из-за наличия в молекуле прозерина положительно заряженного четвертичного атома азота, он слабо проникает через гематоэнцефалический барьер и потому недостаточно взаимодействует с холинэстеразой головного мозга. Данного недостатка лишен другой антихолинэстеразный препарат — физостигмин (эзерин), растительный аналог прозерина. Этот алкалоид является действующим началом ядовитых калабарских бобов — африканского тропического растения Physostigma venenosum Balf ., которое употреблялось жителями Западной Африки для производства «божьего суда» над провинившимися. Практически используется салицилат физостигмина, который при приеме внутрь в дозе около 3–4 мг оказывает антидотное действие. Закономерно предположить, что и ФОС как антихолинэстеразные вещества будут проявлять подобное действие. Поэтому нет ничего удивительного в том, что такие лекарственные препараты из группы ФОС, как фосфакол и армин, уже в малых дозах снимают симптомы интоксикации холпнолитическими ядами.

И еще об одной группе антагонистов холинолитиков следует здесь упомянуть. Это вещества, возбуждающие холинорецепторы, т. е. действующие подобно ацетилхолину. К ним относятся такие синтетические препараты, как ацетилхолин-хлорид, карбахолин, а также растительный алкалоид пилокарпин. При этом в отличие от ацетилхолина антидотные эффекты карбахолина и пилокарпина проявляются в течение более длительного времени, так как данные препараты не гидролизуются под влиянием холинэстеразы. Надо иметь в виду, что в основе защитного действия веществ типа ацетилхолина лежит их конкурентный антагонизм с атропиноподобными соединениями за связь с одной и той же биохимической структурой — холинорецептором. Тем самым реализуется разнонаправленное действие двух групп веществ на одни и те же физиологические функции.

Читать дальше