Вернувшись в Каир, на заседании Египетского института Бертолле прочитал свой знаменитый доклад о влиянии массы вещества на течение химических реакций. Подкрепив свои доводы результатами наблюдений процесса кристаллизации соды, он высказал утверждение, что вещества не имеют постоянного состава. Исходные продукты соединяются друг с другом в различных соотношениях в зависимости от их количества. (Тогда еще не было известно, что сода может давать два вида кристаллов — кристаллогидрат, содержащий кристаллизационную воду, и безводную соль.) На эту ошибочную мысль навели Бертолле произвольные смеси, образующиеся под действием палящего африканского солнца. В докладе он отметил также, что вещества с определенным составом все-таки могут получаться, причем многократно, если берутся одинаковые соотношения исходных веществ и соблюдаются одинаковые условия. Совершенно противоположное мнение отстаивал Жозеф Луи Пруст, и это явилось причиной знаменитого спора между двумя учеными [231] Бертолле считал растворы химическими соединениями, которые имеют непостоянный состав, различающийся в зависимости от условий получения. Примерами таких соединений, по мнению Бертолле, кроме жидких растворов были металлические сплавы и стекла. Он доказывал, что разница между химическим соединением и раствором состоит только в различных действиях сродства. Свое мнение о непостоянстве состава Бертолле переносил на все другие вещества и только в виде исключения признавал состав некоторых веществ постоянным. Уже в то время такая точка зрения стала вызывать возражения. Но авторитет Бертолле как ученого смущал многих ученых, не позволял им выступить против. Правда, Берцелиус и Гей-Люссак делали попытки найти компромисс между динамизмом Бертолле и атомистикой Дальтона. Против Бертолле выступил французский химик Ж. Л. Пруст, который доказывал несостоятельность теоретических выводов Бертолле. Пруст показал, что если один элемент образует несколько соединений со вторым, то их состав изменяется скачком, тогда как Бертолле думал о постепенном изменении состава. Пруст указал на аналитические ошибки Бертолле. Полемика между Бертолле и Прустом вызвала огромный интерес в ученом мире и продолжалась с 1801 по 1808 г. Она закончилась победой Пруста и утверждением закона постоянства состава, который укрепил атомистические взгляды о химии. О споре Пруста и Бертолле см.: Джуа М., ук. соч., с. 164–166; Кедров Б. М., ук. соч., с. 202–208; Ладенбург А., ук. соч., с. 153.

. Восемь лет кряду химики, поделившись на два лагеря, держали одни сторону Пруста, другие — Бертолле. В конце концов победу в этом споре одержал Пруст.

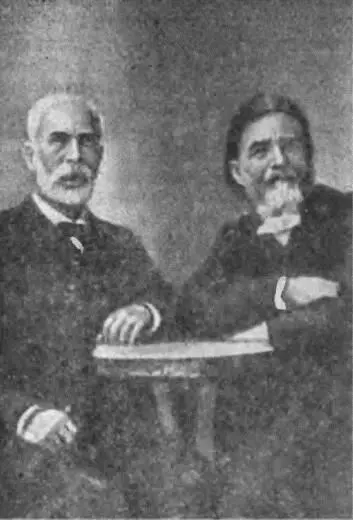

К. М. Гульдберг (слева) и П. Вааге

Постоянно изменяющийся состав, о котором говорил Бертолле, как оказалось, был обязан примесям, возможности образования из нескольких веществ различных смесей. Надо было принять во внимание и влияние массы исходных веществ. Спустя почти шестьдесят лет Гульдберг и Вааге доказали, что масса реагирующих веществ влияет на скорость реакций [232] Идеи Бертолле привлекали внимание ученых последующих поколений. В 1867 г. норвежские химики Като Максимилиан Гульдберг (1836–1902) и Петер Вааге (1833–1900), как и Бертолле, полагали, что химическое действие вещества пропорционально его химически деятельному количеству (в единице пространства). Некоторые историки химии видели в этом возрождение теории Бертолле (Майер Э., ук. соч., с. 427–429). С этим положением, однако, теперь не согласны современные историки химии (Фигуровский Н. А., ук. соч., с. 438). О Гульдберге и Вааге см.: Соловьев Ю. И. Очерки по истории физической химии. — М.: Наука, 1964; Partington J. R., ук. соч., т. 4, с. 588–595.

. В начале XX века (спустя 100 лет) русский химик Н. С. Курнаков открыл так называемые интерметаллические соединения, не имеющие постоянного состава. Такие соединения образовывали алюминий и магний, свинец и натрий и другие пары металлов. Эти соединения Курнаков назвал бертоллидами в честь Бертолле [233].

Бертолле прожил в Египте два года. В 1800 году по возвращении в Париж его внимание было полностью приковано к дискуссии с Прустом. Однако он продолжал размышлять и о вопросах, связанных со сродством элементов: почему вещества соединяются друг с другом? Какие силы возникают между ними? Было предложено много теорий для объяснения химического сродства, или афинитивности, как часто его называли. Но все они были слишком наивны: иногда даже говорилось о сродстве как о чем-то аналогичном симпатии и ненависти у людей. Бертолле выдвинул свою собственную точку зрения на сродство. Он искал причину соединения элементов в наличии у атомов физических сил. Пусть не очень ясная и недостаточно аргументированная, теория Бертолле послужила значительным толчком к развитию химической мысли.

Читать дальше