Источники мягких повторяющихся гамма-всплесков, как это ни странно, излучают мягкие повторяющиеся гамма-всплески. Обнаружены (точнее, выделены как отдельный класс объектов, связанных с нейтронными звездами) они были в 1979 году. На мой взгляд, это по крайней мере одно из самых красивых открытий, которое было сделано советской и российской астрофизикой. А может быть, не только самое красивое, но и самое важное. И уж совершенно точно, это самое красивое открытие, которое было сделано советской или российской астрофизикой с помощью установок, стоящих на спутниках.

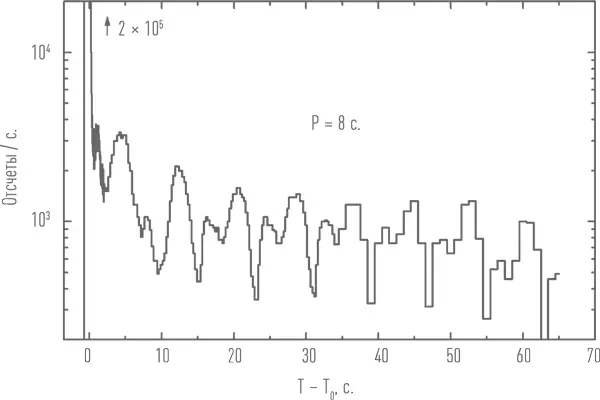

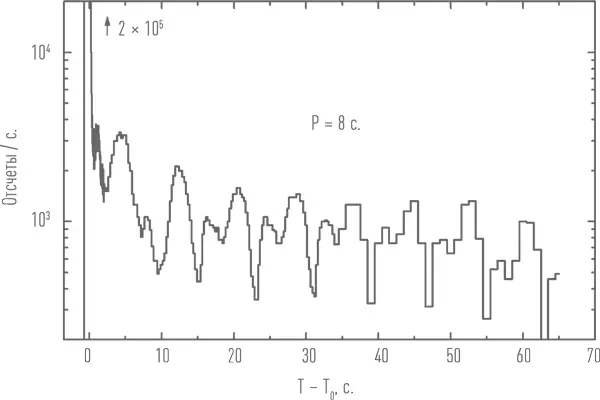

5 марта 1979 года вспыхнул гамма-источник. Вспыхнул он в направлении Большого Магелланова облака – близкой к нам карликовой галактики. Как оказалось, источник действительно в ней и находится (детальный анализ потребовал некоторого времени, но в итоге советско-французская группа исследователей однозначно показала, что источник находится в остатке сверхновой в Магеллановом облаке). После основного пика излучения приборы «Конус», установленные на аппаратах Венера и созданные научной группой Евгения Мазеца из ФТИ им. Иоффе, зарегистрировали пульсирующий хвост. Было обнаружено, что источник обладает строгим периодом в несколько секунд. В принципе, это сразу указывает на нейтронную звезду – не так уж много в природе объектов, которые могут очень надежно выдерживать период несколько секунд. Действительно, сейчас мы знаем, что это одиночная нейтронная звезда, которая выдает столь мощные гамма-вспышки. А вспышка-то и в самом деле была на загляденее! Приборы просто ослепли и не смогли зарегистрировать максимум блеска – так ярко сияло. На одну десятую долю секунды магнитар стал ярче не слишком крупной галактики, и все это излучение приходилось на жесткий рентгеновский и мягкий гамма-диапазон.

С тех пор еще у двух магнитаров наблюдали мощные вспышки с длинным хвостом пульсирующего излучения. Первое событие произошло в августе 1998 года. Оно было очень похоже на событие 5 марта. А вот следующая вспышка всех поразила.

27 декабря 2004 года почти все космические рентгеновские и гамма-телескопы, смотревшие в сторону Солнца, «ослепли». В созвездии Стрельца произошла вспышка магнитара SGR 1806–20. Она получила наименование гипервспышки. Будучи похожей по форме на гигантские вспышки 1979 и 1998 годов, она была в сто раз мощнее. Квантов было настолько много, что детекторы не могли с ними справиться. Лишь один сумел увидеть «голову Медузы Горгоны».

Это снова был прибор эксперимента «Конус». У группы Евгения Мазеца из ФТИ им. Иоффе в это время на орбите было два прибора: один на американском спутнике «Винд» и второй на российском «Коронасе». Один взглянул на всплеск и «ослеп». А второй был в тени Земли. Соответственно, он не мог видеть вспышку. Но данные обработали, и увидели слабенький сигнал, пришедший через несколько секунд после того, как произошла гипервспышка. Подумав и посчитав, ученые поняли, что им удалось увидеть всплеск, отраженный от Луны! Единственный способ не ослепнуть, глядя на Медузу, – это смотреть на ее отражение!

Разумеется, столь мощные всплески должны быть видны с межгалактических расстояний. Но здесь есть две проблемы. Во-первых, источник невозможно разглядеть издалека после вспышки. Во-вторых, основной пик вспышки магнитара похож на короткий гамма-всплеск, поэтому их легко перепутать. В-третьих, чаще всего для одиночных коротких вспышек недостаточно точно измеряются координаты. Тем не менее есть несколько хороших кандидатов в гигантские и гипервспышки внегалактических магнитаров. И опять один из самых интересных был открыт астрофизиками из ФТИ им. Иоффе. Дмитрий Фредерикс и его коллеги увидели вспышку в направлении Туманности Андромеды. Точных доказательств, что это был именно магнитар, – нет, но уж очень похоже! Исследования, проведенные нами с Борисом Штерном, показывают, что возможно среди коротких гамма-всплесков затесалось несколько внегалактических вспышек магнитаров (о такой возможности еще в 1980-е писал Мазец с соавторами). Но и в данном случае указать, какой из гамма-всплесков точно связан с далеким магнитаром, не получается, так как после вспышки мы их не видим.

Кривая блеска вспышки 5 марта 1979 года по данным эксперимента «Конус». Виден резкий максимум блеска, во время которого прибор «ослеп», и пульсирующий «хвост». Пульсации связаны с вращением нейтронной звезды. Рисунок предоставлен сотрудниками Лаборатории экспериментальной астрофизики ФТИ им. Иоффе.)

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу