Вначале ученые пытались ставить металлические (например, алюминиевые) болванки и смотреть, как они будут сжиматься-растягиваться. Для этого на них устанавливались пьезодатчики. Первым подобные опыты начал Вебер в конце 60-х годов прошлого века и продолжал их несколько десятилетий. Детекторы этого типа чувствительны в очень узкой полосе частот, соответствующей резонансу в болванке. Это не очень хорошо, так как источники могут и не излучать волны на данной узкой частоте. Например, сигнал от сливающихся нейтронных звезд будет непрерывно менять частоту (она будет расти) по мере сближения объектов и уменьшения орбитального периода.

Установки типа веберовских – это недостаточно чувствительные детекторы. Необходимо, чтобы где-то довольно близко произошел мощный всплеск гравитационных волн, например, слияние двух нейтронных звезд в близкой галактике (а еще лучше – в нашей) или совсем близкий взрыв сверхновой с большой асимметрией. Сам Вебер заявлял, что ему удалось зафиксировать сигнал, например, от сверхновой 1987 года в Большом Магеллановом облаке, но это сообщение не вызвало доверия у научного сообщества. Даже более крупные установки (например, ALLEGRO в США и NAUTILIS и AURIGA в Италии), охлаждаемые до низких температур, не дали никакого значимого результата. Поэтому сейчас используют другой подход.

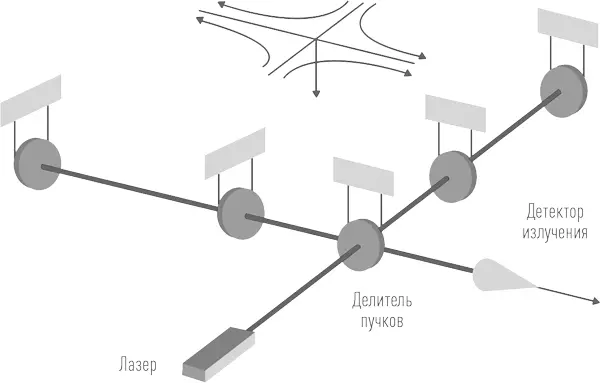

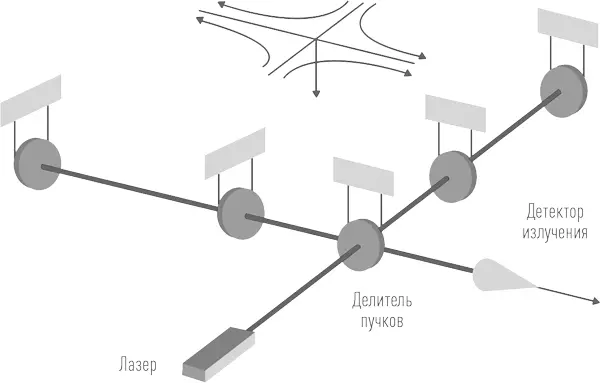

Установки, на которые сейчас делается ставка, – это лазерные интерферометры большого размера. Они чувствительны в очень широкой полосе частот. Параметры установок выбирались исходя из свойств ожидаемого сигнала от слияния двух нейтронных звезд. Во многом такие приборы похожи на знаменитую установку, с помощью которой Альберт Майкельсон и Генри Морли доказали отсутствие эфира. Только современные детекторы гораздо больше.

Представьте: в вакуумном тоннеле на расстоянии нескольких километров друг от друга висят зеркала. Когда проходит гравитационная волна, они немножко смещаются друг относительно друга, и это можно заметить. Между зеркалами бегает лазерный луч, который после череды отражений попадает в детектор, где можно наблюдать интерференцию. При смещении зеркал меняется путь, который проходят лазерные лучи, а значит, меняется и интерференционная картинка. Это очень тонкий метод измерений.

Зеркала, конечно же, не находятся в покое. Они чувствуют сейсмические сигналы, чувствуют, как за десятки километров от места обсерватории проезжают тяжелые грузовики. Они дрожат просто потому, что они имеют конечную температуру, т. е. из-за тепловых флуктуаций. Наконец, даже сами фотоны в лазерном пучке «раскачивают» зеркала – о таких тонких эффектах идет речь! Но все эти воздействия можно учесть или отфильтровать [13]. И тогда… Задумайтесь, ученые рассчитывают заметить, как плечо интерферометра длиной в пару километров изменилось на 10–18 метров! Это не только намного меньше атома, но и гораздо меньше атомного ядра, но это можно измерить!

Схема гравитационно-волновой антенны. Сигнал лазера делится и направляется в два плеча интерферометра. Лазерный луч может многократно отражаться от зеркал, создавая в итоге интерференционную картинку. Изменение длины плеч интерферометра будет искажать эту картинку.

Есть надежда, что совсем скоро гравитационные волны будут обнаружены. Тем самым мы не только откроем новое окно во Вселенную, но и будут получены надежные доказательства (насколько это возможно) существования черных дыр.

А затем придет пора и «космических бус». Уже несколько десятилетий разрабатывается проект космического лазерного интерферометра. В нем расстояния между базами с лазерными установками будут исчисляться уже десятками миллионов километров. Сейчас этот проект называется eLISA. Его создает Европейское космическое агентство. Запуск пока намечен на 2034 год. Такой детектор будет чувствителен к волнам от сверхмассивных черных дыр. Они сами большие – размером порядка астрономических единиц, поэтому и детектор должен быть крупным, так как пара сверхмассивных черных дыр в ядре какой-нибудь далекой-далекой галактики испускает гравитационные волны с большой длиной волны, сопоставимой с расстоянием между дырами. Еще более продвинутые космические детекторы следующего поколения смогут, наверное, зарегистрировать и первичные космологические гравитационные волны.

У рукотворных детекторов гравитационных волн есть интересный конкурент – радиопульсары. Мы можем измерять периоды этих объектов с фантастической точностью, граничащей с ходом лучших атомных часов на Земле. Это значит, что мы можем предсказать, когда придет следующий импульс. Если ничто не помешает… Гравитационная волна – возмущает пространство-время. Поэтому сигнал от пульсара, попавший в волну, испытает задержку. И это можно заметить. Впервые эту идею разработал Михаил Сажин в 1978 году.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу